中國繪畫史綱要

原始時代的繪畫

一、概述

在美術史的研究上,長期以來,對魏晉以前的繪畫面貌所知甚少,只能從墓室石刻與壁畫,約略了解(尤其是繪於絹素上的圖畫)。1949年湖南長沙陳家大山楚墓出土《人物龍鳳圖》,對戰國時期的繪畫,稍能略窺大要。若從「繪畫」形式的意涵擴充,並從美術史發展的,聯繫的本質來看其源頭則應上溯到舊,新石器時代,包括玉石器、骨器、陶器等。這些勞力工具也有一定程度的製飾意圖,並具備一定的形式美感,尤其新石器時代的彩陶裝飾紋樣,其健康明快,造形多變,可視為繪畫發展中的雛形與起始階段。

二、彩陶紋飾

彩陶藝術以仰紹文化的作品最具特色,因1921年首次發現於河南繩池縣仰紹村而得名,距今約4000~8000年,主要遺址有河南三門峽的廟底溝,陝西臨潼的羌寨,西安的半坡,以及青海,甘肅地區的馬家窯,半山等。

仰紹文化初期,彩陶甚少,紋樣簡單,僅偶爾在陶鼎環底口沿下,用紅彩或黑彩繪出寬帶紋或橄欖狀花紋,半坡類型早期陶器,花紋多用黑彩,並施內彩。在半坡出土的幾件內彩人面紋盒,在圓形人面上,畫有倒釘形鼻子,瞇成一線的雙眼,頭戴尖形飾物,耳、嘴兩側繪魚紋。半坡類型的另一類彩陶紋樣,包括有寬帶紋、三角紋、斜線紋、菱形紋、網狀紋、波折紋等幾何紋樣。

廟底溝類型﹕多用黑彩,亦用紅、黑兩色、主要繪於器腹或口沿上(不見施內彩)。偶見鳥、蛙、人面蛇身、水鳥啄魚等紋樣。並具陰陽相關、虛實相生之妙。

馬家窟類型﹕具結構緊密,迴旋多變,裝飾面大等特點,且盛行施內彩。紋樣以渦旋文為主,尚有同心圓紋、弧線三角紋、帶狀網紋、簡化鳥紋等、用筆流暢嫻熟。

半山類型﹕彩繪兼用紅、黑兩色。盛行四個連續渦旋鋸齒紋,並於黑紋外旁加鋸齒,色調和諧熱烈,視感繁密絢麗。

從出土的素陶遠比彩陶來得多的事實著眼,部份學者認為彩陶乃「刻意加工」,被用作祭祀活動的禮器之用,而非日常物質生活的用器。

三、岩畫

岩畫可視為世界性的原始「環境藝術」,在遠古時代,它可能用以作為巫術活動的感發對象,祀求狩獵和畜牧的豐產。岩畫的年限,上至石器時代,下至近代的一些原始部族都有創作。這與彩陶主要盛行於新石器時代有所不同。岩畫作為一種原始藝術,純粹就其本身文化性質而定,(故明、清時期邊遠少數民族創作的岩畫,不能歸於明、清美術之列)。與歷史時間進程無關。

我國岩畫的遺蹟分布廣泛,從北方的內蒙古到南疆的廣西、雲南。東方的江蘇連雲港到西陲的新疆,都有岩畫的遺跡發現。

其基本作風,大體上是「南繪北雕」。南方岩畫的岩面色澤較淡,大部分以紅色畫出,北方的岩面較深暗,以線畫刻出,頗能突顯視覺感受。

內蒙古地區發現的《狩獵圖》岩畫,甘肅地區發現《獵牛圖》,西藏地區發現的《群羊圖》,雲南地區發現的《牧羊圖》等岩畫,其描寫內容都與物質生產活動有關。

而內蒙古、寧夏、江蘇、福建等地的人《人面畫》岩畫反映的<山海經>記載了各種山神、水神。也許正是上古神靈形象的具體呈現。至如雲南及廣西的《舞蹈圖》岩畫都規模宏大,氣氛熱烈,充滿濃酣之神秘感與無窮之生命力。

戰國時代的繪畫

一、概述

戰國時期(西元前475~221年),宗族爭鬥激烈,封建體制漸削弱破壞,地主、家族政權代興,社會的思想形態隨政經基礎而變化,擺脫舊禮教的束縛,學術上形成「百家爭鳴」的局面。

戰國時期的美術作品表現內容大約是炫耀統治者的武力軍功,奢華的享樂生活,或祈求死後升天等,此時繪畫開始脫離工藝裝飾的地位,以獨立之美術形式發揮其社會功能。幻想,神異性的,類似圖騰幽靈的題材,漸為反映社會現實生活的情節表現所取代。人物姿態動作生動鮮活,並注意形貌肖似的刻畫和心裡特徵之表現。

文獻中記載說宋國有「圖畫眾吏」,可能當時已有專業畫官。從河陽安陽小屯附近殷墟中發現有壁畫殘片來看,商、周時代已有壁畫的製作。《孔子家語、觀周》云﹕「孔子觀乎明堂,賭四門牖,有堯舜之容,桀紂之像,而各有善惡之狀,興廢之戒焉。」又云「獨周公有大勛,勞於天下,乃繪像於明堂。」可見當時繪畫被用之「惡以誡世,善以示啟」的禮教作用。據東漢王逸《楚辭章句》云﹕「楚有先王之廟及公卿祠堂,圖畫天地山川神靈,琦瑋譎詭,及古賢聖怪物行事」。可見此時壁畫大致包括神話傳說和歷史故事兩方面內容。

畫於建築內之壁畫,雖現今無法目睹,墓室中發掘的漆畫及帛畫,幸能一窺當時繪畫的略要。

二、漆器彩繪

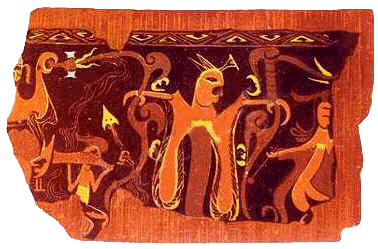

曾侯乙墓之彩漆內棺(湖北隨縣出土)

以朱漆為底,黑、金等色作畫,繪有獸形人、魚紋鳥、龍首蛇驅、鳥首龍身等異禽神獸,內容深奧譎詭,表現了豐富的神思玄想之形象內涵。

錦瑟漆畫(信陽長台關一號戰國中期墓出土)

繪有御龍升天的墓主,手執羽葆之方士、羽人、驅犬射獸的獵人及樂舞、宴飲等畫面,以赭、黃、朱紅、灰綠、金、銀等色彩,於黑漆地上,用勾線與平塗之方法表現物象,具深沈熱烈,富麗多彩之格調。

三、帛畫

人龍物龍鳳帛畫(長沙陳家大山出土)

繪一寬袖長裙,合掌立側立之女性,其上有龍、鳳各一,筆線具韻律感。畫中人物應為幕主,此圖有祝禱升天之涵意。

人物御龍圖(1937年出土於長沙子彈庫楚墓)

內容形式與前幅相仿,人亦採側立。圖中繪一危冠長袍的男子,手擁長劍,立於龍舟上,龍尾有異禽,水中有鯉魚,人物上方繪垂纓向右漂蕩的華蓋,極具前進之動態感,就細節與意匠經營的周密,形象之掌握及用筆能力都較前者

成熟。前述兩件帛畫,其線紋如絲,精細而剛勁,正是後代人物畫中所謂「高古游絲描」之樣貌。

秦漢的繪畫

一、概述

秦(西元前221~207)統一六國並實行中央極權政策:車同軌,書同文,統一度量衡,統一貨幣,廢分封,置郡縣,徙六國貴族富豪十二萬戶于咸陽,銷兵器,禁私學,修長城等等。其國祚甚短,除雕塑外尚於壁畫與建築裝飾方面留

有記載或遺跡。《史記、秦始皇本記》記載:「秦每破諸侯,寫放其宮室」,如咸陽故城一號宮殿遺址曾發現以紅、黃、藍、黑等色畫成流雲紋及幾何紋壁畫殘片。《世說新語、無為篇》也記載:「秦始皇驕侈靡麗,好作高台榭,廣宮室,則天下豪富製屋宅者,莫不仿之,房闥備,廄庫繕,雕琢刻畫之好,博玄黃琦瑋之色,以亂制度。」由此可見當時壁畫製作之盛。 漢代(西元前206年西元219年)多仿效古制古儀,亦以繪畫點綴政教,用之崇德功,題材大多取自經史故實或神話。漢之畫跡不復得見,僅能從享祠、墓室、石闕之壁畫及畫像磚(石)中,尋求梗概。

二、墓室壁畫

漢代壁畫的題材內容,據王延壽《魯靈光殿賦》所載:多為「圖畫天地、品類群生、雜物奇怪、山海神旲」,此外還有奔虎,虯龍、朱鳥、白鹿、伏羲女媧、黃帝唐虞忠、臣孝子、烈士貞女等等,所謂「賢愚成敗,靡不載敘」。從出土的壁畫歸類,大體可分為四:一、神話傳說與鬼神故事。如伏羲女媧、東王公西王母、青龍白虎、朱雀玄武、日月星象、神靈怪異等。二、歷史傳說故事:如忠臣孝子、烈士貞女、荊軻刺秦王等。三、現實世界宴飲遊獵之生活場面:如描寫墓主生前功績德性及豪華生活排場——樂舞征戰、車馬儀仗等。四、鎮邪升仙的場面:描寫墓主靈魂升天、以及伴隨靈魂升天所需之儺戰打鬼等儀式活動。此四類題材,體現禮教與神仙思想相輔併行,天與人同形同體之一體化觀念。漢墓的發掘由早期的河南、遼寧、擴及到廣東、河北、山東、江蘇、山西、內蒙古、陝西、甘肅等省區,約計有三十餘座。

《伏羲、女媧》(西漢昭宣時期,河南洛陽卜千秋墓主室脊頂,一九七六年發掘)。繪於主室脊頂昇天壁畫的西東兩端,皆作人首蛇身狀,旁飾流雲。伏羲呈男像,紫帔紅衣,面容莊嚴。女媧作女像,綠帔紫衣,容貌絞好,二者分別與日月為鄰,藉以象徵陰陽,運筆流暢,勾線簡練勁秀,佈局具動勢,形象生氣勃發。

《君車出行》(東漢熹平五年,河北安平縣逯家莊東漢墓。一九七一年發掘)。該圖畫於中室之四壁,分寫主車及儀仗之場面,車為白蓋軺車,以濃墨勾出,輪中無輻,馬作昂首奔馳狀,矯健而敏捷。馬之飾具以紅色施繪,鮮明莊重。

三、畫像磚(石)

漢代美術品中,留存大量的畫像磚石,範圍偏佈在山東,河南、陝西、四川、江蘇等地區,多由漢代上層社會人物的墓室中出土,並包括傳世的享堂、石闕。就畫像石刻的年代來看,東漢之石刻技術優於西漢,數量也以東漢為多,可看出東漢時代厚葬風氣之盛。 畫像磚的內容題材包括神仙鬼神、伏羲女媧、驅邪之四神、瑤池王母、自然神靈、行孝、節義、貞烈、俠義等故事和反應當時社會景象的巡遊、田獵、宴享、彈琴、奕棋、鬥獸、農作、紡織、撐船、駕車、舞樂以及車馬、宮室、亭台、樓觀等等之描寫。 漢畫像磚的石刻技法,約有下列數種﹕

陽圖陰地﹕凸出之圖像上未有任何描刻,拓出如剪影般。以陝西綏德,山西離石為代表。

陽線刻、地削陷﹕以山東曲阜微山,河南洛陽、鄭洲為代表。

陽地陰刻﹕線描細謹者如山東滕縣長清、沂南。粗曠者以河南洛陽之執棨戟武士畫像(西漢)為代表。

陽圖上陰線刻﹕此法之運用最為普遍。如山東嘉祥、滕縣,河南唐河、方城,浙江海寧,江蘇睢寧、銅山等。

陽圖上再行陽線刻﹕以四川彭縣之雙騎吏畫像磚為代表。

大致而言漢代之畫像磚石上尚未有明晰之空間意識,但已有重疊的技法使用,上下畫面並未含遠近大小的表現意圖,圖像大小比例,以主題相關或主觀意識作為依據。圖面上常作橫條區塊來構圖,外加裝飾之條帶。人物、動物之刻畫以側面為多。構圖中物像的相對(稱)、呼應,形成畫面有機而統整的對應。成排、成列的人物、動物,其動作姿態,有微妙之變化。畫面之遺白往往以飛鳥等小物填塞,具有布置之充實感,並已有相當之寫實性。山水林木雖為人物之襯景,但已漸凸顯在畫中的份量,乃魏晉後山水繪畫興起之前奏。

魏晉南北朝的繪畫

一、概述

魏晉南北朝的歷史是由統一而分裂的過程,先是魏晉吳三國鼎峙,隨後由司馬氏暫時統一於西晉,維持三十九年國祚。北方民族興起,問鼎中原,形成五胡十六國,連年戰亂,又進入一個分裂時代,直到五世紀初才由北魏拓拔氏統一,後為東魏,西魏,北周,北齊所更替,稱為北朝。西晉被逐東遷,偏安江左,稱東晉,五世紀為宋,齊,梁,陳各朝所更替,世稱南朝。南北朝形成長期對峙的局面。

兩漢以儒家思想統御施政行動,民間亦深受影響,魏晉以降由於政局紊亂,使得佛教出世輪迴思想和道教清淨無為的宗旨合而為一,佛教教義為當時社會上下階層所接受,宗教繪畫也隨之蓬勃發展。

南齊謝赫在《古畫品錄》中稱衛協之繪畫為「古畫皆略,至協始精,六法之中,殆為兼善」。由此可推知繪畫發展至西晉已達初步成熟階段。因此,東晉而後出現了顧愷之,戴逵,陸探微,張僧繇等,北方出現曹仲達,田僧亮等大家。就畫科而言,雖山水、花鳥等尚未完全發展,而人物、畜獸皆達成熟階段。

兩漢之前,繪畫大都為政教服務,東晉南朝以來,雖偶見政教宣傳之作品。但已產生許多以文學佳篇為體材的故事畫。如《北風詩》(衛協)。抒寫描繪景物者,如《牧羊圖》(顧愷之)以及以現實生活作為體材等等。此外,除宗教畫多作於寺壁外,亦已有卷軸的繪製與流傳,鑑賞,收藏風氣極盛。也促使繪畫理論、品評迅速興起,為前代所未有。

二、顧愷之和其傳世作品

顧愷之(生卒年不詳),字長康,小名虎頭,今江蘇無錫人,多才多藝,性好諧謔,人稱三絕─才絕、癡絕、畫絕。傳世有《論畫》、《魏晉勝流畫贊》、《畫雲台山記》三篇著述,為中國繪畫史上最早之繪畫理論著作。

顧愷之的繪畫風格,據文獻記載,為「筆意如春雲浮空,流水行地,皆出自然」。線描如「高古游絲」般「緊勁聯線,循環超忽,格調逸易」,傳世之《女史箴圖卷》、《洛神賦圖卷》、《列女圖卷》,雖非顧氏真蹟,但其畫風與文獻所形容極為吻合。

《女史箴圖卷》

《女史箴圖卷》 此圖乃據西晉張華諷諫賈后,宣揚女德的《女史箴》的內容所作。《女史箴》原文共十二節,圖卷亦分十二段,前三段已佚,各段右邊空隙各書箴文。圖中人物神態宛然,細節描寫精緻,筆法細勁聯綿,如春蠶吐絲,風格古樸典雅。畫中人大於山,山石外鉤輪廓而不皴,反映早期山水畫的面貌。全圖絹本設色,現藏英國大英博物館,據考證此圖應為唐代的摹本,然極近顧氏的畫風,可視為相當忠於原作之摹本,與北魏司馬金龍墓出土的漆畫屏風相比較,兩者之婦人畫像的衣袂形式極類似,或許製作年代相去不遠。

《洛神賦圖卷》

現存較重要的《洛神賦圖卷》有五件。它是根據曹植名篇《洛神賦》而繪,作者逐節描繪全文內容,起始是曹植帶領隨從到洛水之濱凝神悵望,彷彿見到洛神(亦即甄氏)仙裳飄舉,凌波而來。其後他們互贈禮物,洛神與其同伴在空中,水上自在遊玩。此時風神使風止,河神命波浪平靜,水神擊鼓,女媧歌唱,曹植與洛神乘駕六龍雲車出遊,並敘衷曲,最後曹植在渡洛水舟中思慕低迴,乘車離岸時尚回首悵望,無限依戀。此圖主要人物在不同場景中反覆出現,由山石樹木分隔並聯繫,統一全卷的段落,使構圖完整而富變化,畫中人物衣帶飄逸,動態委婉

從容。頗能傳達文學作品的意旨;線描細謹,山水林木的畫法與《女史箴圖卷》近似。現藏北京故宮博物院及遼寧省博物館之兩卷,皆被定為宋代摹本。

《列女圖》

依劉向《古列女傳》之第三卷所繪,絹本、淡設色,分十五節共畫四十九人,現只剩十節二十八人,無名款,被鑑定為宋代摹本,衣服線條旁用退暈渲染。

三、陸探微與張僧繇

有關顧愷之以後的南北朝畫家,只能從張彥遠《歷代名畫記》及其他記載中看到簡單評傳,並無作品留存。其中以陸探微和張僧繇最受畫史推崇。 陸探微,吳人,南齊謝赫評為當代之冠。唐朝張懷瓘以為﹕「陸公(探微)參靈酌妙,動與神會,筆跡勁利,如錐刀焉。秀古清象,似覺生動,令人懍懍,若對神明。」張懷瓘又評述三家的造型特點說﹕「陸(探微)得其骨,張(僧繇)得其肉,顧(愷之)得其神。」所謂「骨」與「秀骨清象」含意一致,也與如「錐刀」之勁利筆跡,密切相聯。記載中亦提及陸氏線條「連綿不斷」,因有「一筆畫」之稱。宣和畫譜上著錄陸氏作品十件,以佛畫居多。 張僧繇,吳縣人,曾任吳興太守等職。李嗣真評其﹕「骨氣奇偉,師橫宏偉,惟六法精備,實亦萬類皆妙、千變萬化、詭狀殊形。」唐許嵩《建康實錄》記載「其花乃天竺遺法,朱及青綠所成,遠望眼暈如凹凸,就視即平,世咸異之。」張彥遠將之與吳道子歸為「疏體」一型。史載其長於寫生,體材廣泛,包括佛像、肖像、歷史故實畫等。

四、蕭繹與《職貢圖卷》

現藏中國歷史博物館的《職貢圖卷》,傳為梁元帝蕭繹所作之宋代摹本。全國描繪列國使者立象十二人,左向側身,身後楷書榜題。南陳姚最《續畫品錄》說他對繪畫「幼稟生知」、「心知造化」、「心敏手運、不加點理」。記載中謂其善於繪外國人形象、兼善佛畫、鹿鶴、景物寫生。此圖所繪入朝番客「冠裳結束殊俗異制、虯髯碧眼奇形詭態,國國不同」(《大觀錄》)、使者所取立姿雖相似,形貌、氣質、年齡、情態等則各有殊異。人物比例準確,線條鉤描遒勁流暢,膚色高古。被評為絕佳之臨本。

隋唐五代的繪畫藝術

一、概述

隋代建立(西元581~618),政治統一,經濟文化興盛,國祚雖短,在繪畫藝術上,已出現向高峰邁進之趨勢。

隋代復興佛教,修建寺廟的同時,都城地區也土木頻興,大築宮殿,南北名手都參加圖繪壁畫的工作,如楊子華、田增亮、展子虔、楊契丹都是歷經北齊、北周,最後於隋朝任官職。董伯仁、鄭法士、孫尚子則是師承南朝傳統,入隋的大畫家,他們各有專擅、如田僧亮以郊野柴荊為勝,董伯仁擅畫台閣,展子虔長於車馬,孫尚子則多繪美人魑魅。張彥遠說他們「並祖述顧、陸、僧繇」。此時在風格上仍屬於「屬意溫雅、用筆調潤」「細密精緻而臻麗」的畫風。原為源為人物畫背景的山水畫,展現了獨立的審美價值,並表現了「遠近山川,咫尺千里」的空間效果。雖未全脫裝飾手法,但寫實能力明顯超越前代。

初唐之人物畫有極大發展,花鳥畫亦出現了個別名家。人物畫的取材由過去描協歷史故事與文學經傳,轉而表現當時重大政事件與功臣勳將。在畫法風格上主要有「中原」與「邊區」兩種畫風。前者以閻立本為代表,用筆洗鍊圓勁,賦色沈著典雅。後者以尉遲乙僧為代表,其作人物佛像畫,構形饒富變化,具有體感,用筆緊勁屈曲,設色濃重鮮明。

盛唐時,繼初唐描寫重大政治事件,進而描寫日常生活,觀察更為深入,注重心刻畫及細節描寫。仕女形象多濃麗豐滿,用筆出現草葉描法,流暢飛動。此時以李昭道為代表之青綠山水,工緻而尚帶裝飾意味。而以水墨為尚的破墨水山已初見端倪。以牛、馬為題材的畜獸畫十分盛行,曹霸、韓幹、陳閎、韓滉等名家輩出。

中晚唐,人物畫家以周昉成就最高。以王墨等人為代表的水墨山水畫,選材盛行樹石,潑墨技法的「應手隨意,倏若造化」之「逸格」山水畫繼續發展。此時花鳥題材廣泛,畫法多屬「筆跡清利」、「用彩鮮明」的工細畫風,描寫田野情趣,疏淡簡潔的花鳥畫亦漸粗成。此期的花鳥名家有邊鸞、滕昌佑、刁光胤等人。

五代的繪畫,上承唐朝餘脈,下開宋代新風。山水畫發展了唐人的水墨一格,出現了荊浩開創的北方山水(畫派),著名畫家包括胡翼、關同等。南唐安定,統治者亦愛好書畫,創立了畫院。山水畫亦出現董源開創的江南山水(畫派)。著名畫家包括顧閎中、王齊翰、董源、巨然、趙幹等。

西蜀因晚唐以來不斷有畫家入境,又設畫院,宗教畫極盛,人物畫出現了變形風格與大寫意畫法。著名畫家有貫休、房從真、黃荃父子、石恪與阮惟德父子等。

五代人物畫的題材內容,不論宗教神話,歷史故事,或貴族與文人生活,在人物神情與心裡描寫上都甚為著意。山水畫無論荊(浩)、關(仝)、董(源)、巨(然),所作皆屬大山大水式的構圖,表現出全景式山水的雄偉壯美。以董、巨為代表的江南山水派,善於表現平淡天真,風雨明晦變化多端的江南景色,墨法與表現山石紋理與結構的皴法得到更完美的發展。五代的花鳥畫也出現兩大風格,以西蜀黃荃為代表的所謂「富貴」畫風。及以徐熙為首的「野逸」之趣。對後代花鳥各有極大的影響力。

二、代表畫家及其傳世畫跡

展子虔與其《遊春圖》

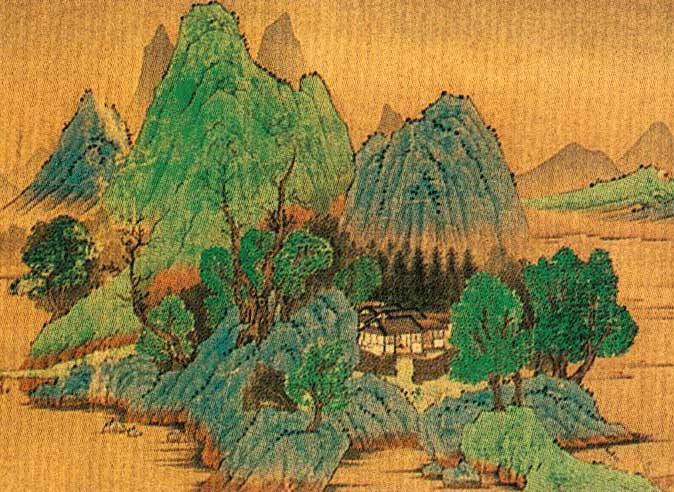

展子虔是歷北齊、北周入隋的畫家。在隋代曾任朝散大夫、帳內都督等職,善繪道釋、人物、鞍馬、樓閣和山水,曾於長安、洛陽等地寺廟作過壁畫。現藏北京故宮博物院之《遊春圖》(絹本設色,43×80.5釐米)被認為是展子虔傳世作品。此圖在描寫春際郊遊的情景,以山水為主,人馬雖小,而描繪不苟,與山木林木之比例已極近自然合理。遠山上散置的小樹叢,似乎已開啟後來山水畫點苔的先聲。全圖行筆細勁有力而略帶輕重。山水畫脫離人物畫的附庸,形成獨立畫科,此圖頗能顯現早期山水畫的特點與面貌。畫上無作者款印,由宋徽宗趙佶題簽定為隋展子虔作。

閻立本與尉遲乙僧

閻立本(?~673年),雍州萬年(今西安)人,初唐著名人物畫家。父親閻毗,兄長立德俱善工藝、建築與繪畫,閻立本曾任將作大臣,右相工部尚書等職。善畫人物、車馬、台閣、肖像。有「右相馳譽丹青」之稱。師承楊契丹、鄭法士、董伯仁、展子虔等人。史載曾畫《秦府十八學士圖》與《歷代帝王圖》、《職貢圖》等。傳為他的畫跡有﹕

《步輦圖》(絹本設色,38.5×129釐米)

本圖藏於北京故宮,以貞觀十五年(西元641年)吐番首頌松贊甘布與文成公主聯婚的歷史事件為題材。細勁、流利之線條,充份表現不同人物之身份、氣質與儀態,極具現實肖像畫的寫實能力。畫後的李德裕題跋與祿東贊入唐請婚本事。均為宋章伯益所篆,畫、文同屬一絹,據考證可能為宋代摹本。

《歷代帝王圖》(美國波士頓美術館藏)

全圖共繪十三帝王像,自西漢昭帝至隋煬帝楊廣,加上侍從共計六十四人、相當程度刻畫了人物的政治作為,境遇命運與氣質儀容。依身份尊卑表現人物份量及比例之大小,則是歷代以來此類題材的構圖習慣。本圖未具名款,一般認為乃宋代楊褒根據白麻紙唐畫傳摹。

尉遲乙僧,于闡(今新疆和田)貴族。貞觀初年來長安,任宿衛官,襲封郡公。擅畫佛教人物,時與閻立本齊名。曾於長安諸寺作大量壁畫。「奇形異貌,身若出壁」,畫外族及菩薩,小者用筆緊勁如屈鐵盤絲,大者洒落有氣概。用色沈著,似乎「堆起素絹」,這種畫法代表了唐代的邊疆風格。美國波士頓美術館藏《胡僧圖》可窺見其畫風格之一、二。

三、吳道子及其傳派

《朝元仙仗圖》

吳道子,又名道玄,河南陽翟人,少孤貧,從張旭、賀知章學書法。曾任縣尉,玄宗時召入宮廷。擅畫佛教人物、山水。遠師張僧繇,近法張孝師,并把傳統中原與西域晝法融合為一,自成風貌。曾於長安、洛陽畫壁畫三百餘堵。吳道子早年的畫「行筆差細」,中年「行筆如草菜條」。他把張僧繇「筆才一、二,象已應焉」的「疏體」加以發展,用線時「雜披其點畫」,設色「敷粉簡淡,淺深暈成」。畫人物不需粉本,并記於心,如「燈下取影,逆來順往……得自然之數不差毫末」。史載其一日畫成嘉陵江三百餘里山水。他的宗教繪畫所開創的新樣式史稱為「吳家樣」(吳常當風)。吳道子已無真跡流傳,畫風可從敦煌172窟盛唐靜土變,103窟盛唐維摩變,以及傳為北宋武宗元所畫《朝元仙仗圖》中窺見一斑。

四、李思訓與李昭道

《江帆閣樓圖》

李思訓(西元651~716年),唐朝宗室,至玄宗時官至右武衛大將軍,人稱「大李將軍」。擅畫山水,受隋代展子虔影響,屬傳統青綠山水。史載其畫大同殿屏風掩障,能使人感覺「夜聞水聲」。台北故宮所藏之《江帆閣樓圖》傳乃其作品。此圖以細筆勾勒山石,略有皴斫,上賦青綠重色,極富裝飾趣味。(乃宋之摹本)

《明皇幸蜀圖》

李昭道為李思訓之子,官至太子中舍人,繼承家學,亦擅表綠山水,風格工巧繁縟,台北故宮所藏《明皇幸蜀圖》相傳是他作品。畫白雲出沒的崇山峻嶺間,玄宗及其隨從逃往四川的途中,山石勾勒無皴,敷青綠重色,無名款。宋以來相傳為李昭道所作。

五、韓幹及其《照夜白》

韓幹,陝西藍田人,活躍於玄宗時代,少時曾為酒肆佣工。得王維資助,改習繪畫。擅繪肖像、人物、鬼神、尤精於畫馬(師承曹霸),重寫生,成名後供奉內廷。《宣和畫譜》著錄其作品有五十二件(完全與馬有關)。傳世作品有《照夜白》(大都會博物館)及《牧馬圖》(台北故宮)。

《照夜白》(縱30.8釐米、橫33.5釐米)

圖中所繪照夜白乃玄宗坐騎,畫中照夜白繫於木椿上,昂首嘶鳴,似欲掙脫韁索。用線簡練細勁,線邊微染以顯出體感。圖左上有南唐後主李煜題「韓幹照夜白」,並有「彥遠」、「米芾」之題名。《畫史》、《畫鑑》等著錄皆有記載,是幅流傳有緒之名蹟。

六、韓滉及其《五牛圖》

韓滉(西元723~787年),字太沖,長安(今西安)人,官金紫光祿大夫、浙東西兩道節度使,封晉國公。工於書畫,書學張旭,畫學陸探微,擅繪田家風俗。現藏北京故宮的《五牛圖》是他傳世之作。該圖為白麻紙本,乃流傳唐畫中僅見。圖中畫牛五頭,居中者為正面,其餘四頭為側面,姿態、色澤各異。勾線精簡而富變化,敷色清淡而沉著,甚能表現牛的持重性情與與強而有力的筋肉感,皮毛質感極佳。此圖經元代著名書畫家趙孟頫庋藏,再三題跋,稱其「神氣磊落,稀世名筆」。

七、王維與張璪

《輞川圖》

《雪溪圖》

王維(西元699~759年),字摩詰,盛唐時代著名詩人和畫家。官至尚書右丞,原籍為祁(今山西祁縣),遷至蒲州,崇信佛教,性愛山水。晚年于藍田營輞川別墅。擅畫山水,據唐人記載,其山水有兩種面貌﹕一為自己落墨,指揮工人布色。另一為山水松石、面目像吳道子,「筆力勁爽」,以破墨畫成。流傳作品有《輞川圖》,及《雪溪圖》。

張璪,字文通,吳郡(今江蘇蘇州)人,曾任檢校祠部員外郎,鹽鐵判官,活躍盛唐時期,擅畫山水樹石,長於破墨,尤工畫,史載其畫山水之狀﹕「高低秀麗,咫尺重深,石尖欲落,泉噴如吼,其近也若逼人而寒,其遠也若極天之盡」,他的藝術風貌可能是接近吳道子「疏放」一體。在唐代水墨「山水樹石」畫發展中是一關鍵人物。惜無作品傳世。他提出「外師造化,中得心源」的名言對於後世繪畫理論有很深影響。

八、張萱與周昉

張萱,京兆(陝西省西安)人,開元間任史館畫直,工人物仕女,尤其擅畫貴族婦女、鞍馬。傳世作品有《虢國夫人遊春圖》、《搗練圖》。

《虢國夫人遊春圖》

此圖藏於遼寧省博物館。線描細勁,敷色秀雅,工而不滯,細而不膩,傳為宋代摹本。

《搗練圖》

此圖描寫人物十一人,姿態各異,刻畫維肖,現藏美國波士頓博物館。與《虢國夫人遊春圖》均有金章宗完顏璟題簽「天水摹」字樣,後來被認為乃徽宗趙佶所摹,實際上亦可能是畫院高手所複製。

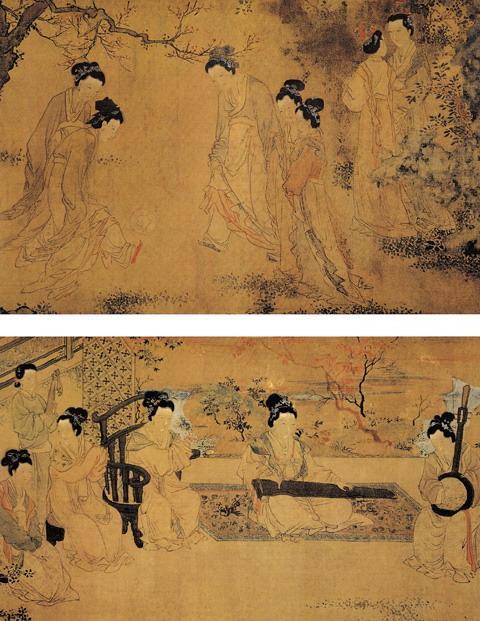

周昉,字仲朗,又字景玄,長安人,出身貴族,官至宣州長史。畫法上「初效張萱,后則小異」,史載周昉所畫仕女「衣裳簡勁,色彩秀麗」,體態穠艷豐肥,「頗極風姿」。又善肖像,能得被畫者「性情言笑之姿」。傳為他作品有《揮扇仕女圖》、《簪花仕女圖」。

《揮扇仕女圖》

此作藏於北京故宮,絹本設色(縱33.7釐米,橫204.8釐米)。全圖共畫人物十三,分獨憩、對語、理妝、揮扇、執帨、行坐等姿態。不著背景,以活動自成段落而彼此聯繫一體。

《簪花仕女圖》

現藏遼寧省博物館(絹本設色,縱46釐米,橫180釐米),取材宮廷婦女生活,人物動作悠緩,神態安閒。補景的紫玉蘭(辛夷)、仙鶴、與拂菻狗反應此時花鳥畫極高的水準。此圖保存完好,筆如琴弦,設色柔麗之特點鮮明可見。自南宋以來即認為周昉之作(但亦有專家據仕女裝束打扮判定為獨存唐風的五代作品)。

九、周文矩與其《重屏會棋圖》等

周文矩,五代南唐畫家,句容(今江蘇句容縣)人、曾任畫院翰林待詔。工於冕服、車器、人物、仕女。以宮廷或文士生活為題材。以「用意深遠」著稱。仕女畫師法周昉,而作風更加纖麗。用筆瘦硬擘戰而多屈曲。傳為其作品者有《重屏會棋圖》(藏北京故宮),《琉璃堂人物圖》(藏美國弗利爾博物館)及《宮中圖》(分藏美國克里夫蘭美術館、大都會博物館、弗格美術館等處)。

《重屏會棋圖》

《重屏會棋圖》 描寫南唐中主李璟與其(弟景逐、景達、景逿)會棋情景,人物容貌寫實,個性迴異,衣紋細勁曲折,反映「戰筆」之特點。此作無名款,宋元鑒藏印均偽。疑為宋人摹本。

《宮中圖》卷(絹本墨筆,共四段,縱25.7釐米)全圖繪宮女童子達八十一人,以人物活動純分十餘組,人物穿插,呼應極和諧統一。除人物面部淡彩外,均用白描,線條流暢,形象準確。畫面真實反映南唐宮廷中優裕閒適的生活。

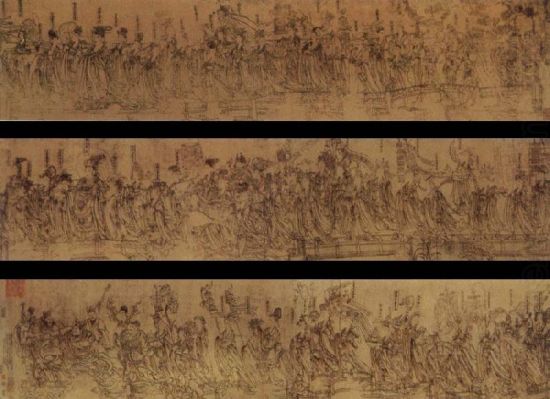

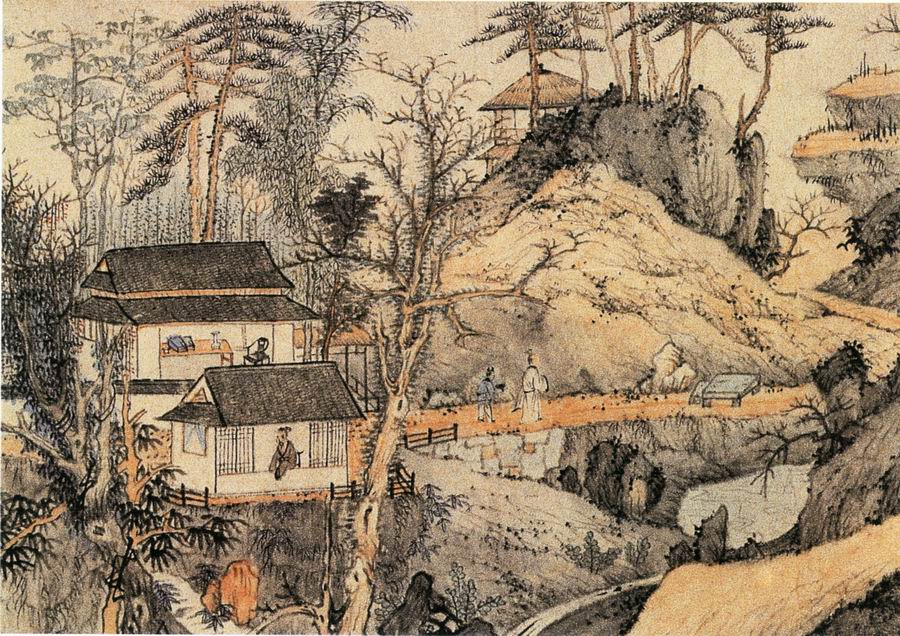

十、顧閎中及其《韓熙載夜宴圖》

顧閎中,江南人,南唐畫院待詔,擅繪人物。史載其與周文矩奉后主之命潛入「多好聲色,專為夜飲」的韓熙載府第,目識心記,繪畫以進。今藏北京故宮之《韓熙載夜宴圖》為其傳世之唯一作品。此圖全卷計分「聽樂」、「歡舞」、「歇息」、「清吹」、「散宴」五段。線條工整精細,敷色絢麗而清雅,人物性格描寫極精微細緻,情節景段以屏障作區隔並聯繫構圖。此件作品無款,有南宋、元、明、清等各代人題跋,有人以為宋人摹本,但所用繪絹精細平整,與文獻記五代「槌如銀板」的繪畫絹相合,畫法也與流傳至今的五代作品大體相仿甚或更為精到。

十一、貫休與石恪

《十六羅漢像》

貫休(西元832~912年),俗姓姜,字德隱,婺洲蘭溪(今浙江蘭溪)人,生於唐末,入蜀後稱「禪月大師」,擅詩、書、畫。風格奇古不媚,筆法亦與眾不同。傳世作品《十六羅漢像》(藏日本官內廳)(宋摹本),描寫釋迦弟子,各幅造型均古怪超凡,誇張變形,衣紋排疊,山石勾斫,極富裝飾意味。

《二祖調心圖》

石恪,自子專,成都人,西蜀畫家,蜀之後移居(北宋)開封。擅繪人物佛道。其性格不羈,作畫亦常「出於繩檢之外」。創造一種「唯面部手足用畫法,衣紋皆粗筆成之」的畫法。筆墨縱放、蒼勁,實為大寫意人物畫之先聲。傳世作品有《二祖調心圖》(現藏日本)。

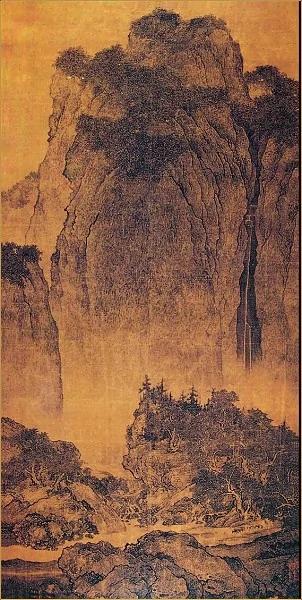

十二、荊、關、董、巨等五代山水名家

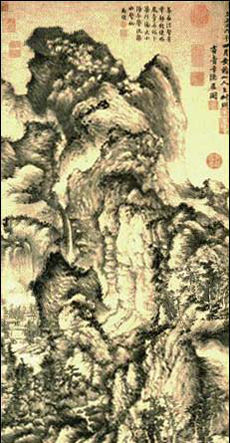

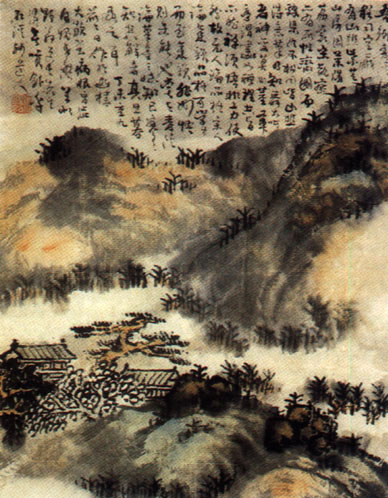

荊浩,字浩然,沁水(今河南濟源)人,五代後梁畫家。唐末隱居太行山洪谷,自號洪谷子,自耕而食,畫松數萬本。觀察並體驗崇山峻嶺的壯美景色,綜合了唐人筆墨,開創以描寫大山大水為特點的北方山水畫派。現藏台北故宮《匡廬圖》相傳是他的作品。著有山水畫論「筆法記」。

《匡廬圖》據傳係描寫廬山及其附近一帶的景色,氣勢宏大,結構嚴謹,和用高遠及平遠兩法,兼皴帶染,全幅用水墨畫出,頗符合其自稱的「吳道子畫山水,有筆而無墨,項容有墨而無筆,吾當採二子之所長,成一家之體」之理念。

關仝,長安人,活躍於後梁至北宋,山水早年師法荊浩,晚年筆力過之。喜畫秋山寒林,村居野渡。筆簡氣壯,景廣意長,與李茂、范寬并稱「三家山水」。傳世作品《關山行旅圖》、《山溪待渡圖》均藏台北故宮。

《關山行旅圖》(絹本水墨)

此圖上畫峰巒高聳,氣勢雄偉,中畫深谷幽林,並寫茅舍、旅客與商賈停驂。用筆簡勁老辣,有粗細斷續之分,落墨生動。

《山溪待渡圖》(絹本設色)

本圖以水墨淡色畫 壟、岡阜、巒嶺,自近及遠盤礡而上。主峰聳立,其右邊崖澗間飛瀑直瀉,山下煙林掩映,古剎柴關。主山堂堂之景象,頗具五代、北宋山水畫風的特色。此圖無名款,但歷代皆定為關仝真跡。

董源(?~962年)字叔達,江南鍾陵(今江西進賢西北)人,南唐山水畫家,中主李璟時任北苑副使,世稱董北苑。山水多寫江南景色﹕草木豐茂,秀潤多姿、雲霧顯晦,峰巒出沒,充滿生機。董源用筆細長圓潤(披麻皴),北宋人指出其藝術淵源說「水墨類王維,著色如李思訓」。現存的董源真跡有《溪岸圖》、《龍袖驕民圖》、《夏山圖》、《夏景山口待渡圖》、《瀟湘圖》等。

《龍袖驕民圖》

現藏台北故宮,此圖人物近工筆,而山水為小青綠,用披麻皴。描寫山麓人家張燈於樹,連舟歌舞,描寫節日嬉娛之情景。董其昌題為《龍宿郊民圖》,以為內容是「大都簟壼迎師之意」,近人則考訂為「龍袖驕民圖」,意謂天子腳下驕養之民。

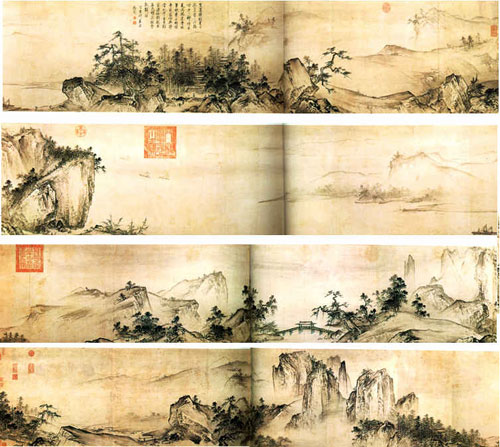

《夏山圖》(絹本水墨淡設色)

《夏山圖》(絹本水墨淡設色) 此圖藏上海博物館。全絹重巒疊岡,洲渚煙汀,樹林華滋,一派江南水鄉氣象。全

圖密佈樹點、苔點,宛如身置窅渺無際的自然中,極似北宋沈括形容的「其用筆甚草草,近視之幾不類物象,遠觀則景物燦然」。也即米芾所謂的「平淡天真」的風格特色。

《瀟湘圖》(藏北京故宮,絹本設色)

此圖畫江南景色,平淡幽深,蒼茫渾厚。畫法用花青運以水墨,色墨清淡溼潤,山石用筆點簇,惟坡腳用披麻皴,表現江南湖山的草木繁盛,鬱鬱蔥蔥,似籠罩在空濛之中。巨然,南唐山水畫家,師董源,工畫山水,擅寫煙嵐景象,筆墨清潤,風格比董源雄秀奇逸。傳世作品有《秋山問道圖》(藏於北京故宮)、《萬壑松風圖》(藏於上海博物館)、《山居圖》(藏於日本齊藤氏)。

十三、趙幹與其《江行出雪圖》

趙幹,江寧人,南唐后主李璟時的畫院學生。善畫山水、林木、樓觀、水村漁市。今藏台北故宮的《江行初雪圖》為其傳世唯一作品。全絹描寫長江沿岸漁村的初雪情景﹕天色清寒,葦叢樹木,江岸小橋,寒風蕭瑟,江水微波,漁人衝寒捕魚,騎驢者縮瑟前進,此圖可視為表現江南初冬和行旅的「風俗人物」畫。圖中樹石筆法挺硬,水紋用筆尖勁流暢。圖前題「江行初雪,畫院學生趙幹狀」,應是南唐後主李煜的筆跡。

十四、徐熙與黃荃

徐熙,金陵(今南京)人,南唐的士大夫。善畫花木、禽魚、蟬蝶、蔬果,多選材于田園自然景象,描寫「汀花野竹、水鳥淵魚」、「蔬菜莖苗」,畫法則「落墨為格,雜彩副之」,乃水墨為主兼用色彩之面貌。頗能傳達「野逸」之趣。畫跡今已不傳。

黃荃(西元903~965年),字要叔,四川成都人。西蜀畫家,北宋初與子居寶、居寀、居實轉入宋代畫院。年輕時避難入蜀,與刁光胤、滕昌佑、孫位等學習,融會貫通,自成一家,尤工花鳥。花鳥畫都取材于宮廷禁囿中的珍禽野獸,奇花異石,畫法工整細麗,先用細筆勾出輪廓,然後墨染、填彩。被稱「勾勒填彩,旨趣濃豔」,有「黃家富貴」之稱。流傳作品有《寫生珍禽圖》一件。此圖畫各類飛禽、昆蟲、龜等二十餘種,形象準確生動,筆法工細。畫作左下方署有一行「付子居寶習」小字,乃為傳子習畫之範本。

宋代的繪畫藝術

一、概述

由宋太祖因陳橋驛兵變,黃袍加身即帝位,到欽、徽二宗被女真族金太宗所擄,凡一百六十八年,視為北宋(960~1127)。宋室由欽宗之弟康王繼承(高宗),遷都臨安,至衛王昺被蒙古軍追殺,由陸秀夫背負投海而止,共計一百五十二年,即為南宋。兩宋的政治以崇文抑武為基本國策,使宋王朝在對外關係上長期處於挨打的屈辱地位,但社會經濟的發達,也促成了文化藝術的全面繁榮。宋朝立國之初即承襲了西蜀、南唐的翰林圖畫院制度,網羅全國各地畫家進入宮廷畫院,成為全國繪畫創作的中心。繪畫的功用與創作宗旨亦漸由政教轉向純粹的審美與娛樂作用。此外文人繪畫的理論與實踐也在宋代正式奠基。

二、人物畫

宋代人物畫雖無唐代的色彩光燦,但線條表現有新的提昇。尤其武宗元與李公麟,將前代作為粉本畫稿的白描法提高為獨立的藝術形式。

武宗元,字總之,河南白波人。宋真宗大中祥符年間(1108-1016)詔畫「玉清昭應宮」的道教壁畫,並為主筆。傅世的《朝元仙杖圖》卷,據考證應為伍宗元之畫跡。此圖為道教畫的稿本,描寫五方帝君帶領仙官,天女侍從和妓樂、儀仗去朝元始天尊的情景。皴紋用「蘭葉描」,流暢挺勁,人物寬袍大袖,具迎風飄舉之勢,背景畫荷花曲欄,祥雲繚繞。杜甫曾有詩題吳道子所畫《朝元仙杖圖》壁畫,其中寫到「森羅移地袖,妙絕動宮牆,五聖聯龍袞,千官列雁行。冕旒俱秀發,旌旗盡飛揚」,似乎也出了此卷的場景與氣勢。

《維摩演教圖》

《五馬圖》

李公麟(1049-1106),字伯時,號龍眠,安徽舒城人。宋代最傑出之人物畫家,創「白描」畫法其作風主要來自吳道子,但吳道子畫風豪放,李公麟則文靜,鄧椿曾比較兩者,認為﹕「畫之六法,難於兼全,獨唐吳道子,本朝李伯時始能兼之耳。然吳筆豪放,不限長壁大軸,出奇無窮。伯時痛自裁損,只於澄心紙上運奇布巧,未見其大手筆,非不能也,善實矯之,恐其或近眾工之事。」 其所繪《維摩演教圖》卷,表現出畫中人物「淵然而深,默如雷霆」的內在智慧。與傳為吳道子所作敦煌莫高窟103窟的《維摩詰經變》中的鬚眉奮張,目光如炬相較,顯有不同。另一傳世作品《五馬圖》,畫宋朝元祐初年天駟監中的西域名馬五匹,及奚官或圉人各一。單線白描,只略施烘染。行筆緩而勁細並富於變化,畫風靜穆而典雅。

宋代風俗畫中,最富盛名且為不朽之傑作者首推《清明上河圖》卷,其於畫科的歸屬上應介於「山水畫」與「人物畫」之間。作者張擇端,字正道,東武(山東諸城)人。生平不詳,宣和年間為翰林圖畫院待詔。《清明上河圖》描繪了北宋都城汴梁(開封)兩岸繁華富庶的生活景象。畫卷以汴河為主線,由荒郊漸入市區,帶入主題高潮。畫中四方輻湊,攤商櫛比,人車熙嚷,舟船往來於江中。全幅構圖嚴謹,場景浩大,車船、人物、牛馬、水紋無不刻畫入微,堪稱中國繪畫史上不朽之傑作。

蘇漢臣

蘇漢臣,河南開封人,宣和畫院待詔,宋室南渡到杭州,乃供職紹興畫院。善繪人物、仕女及佛道宗教畫。尤以繪寫幼兒嬉戲之情景著稱。筆法工整細勁。台北故宮藏有其《秋庭戲嬰圖》。「用筆清勁,逼似唐人」。另有《貨郎圖》亦藏台北故宮。

李嵩

李嵩(1166-1243),南宋畫家,錢塘(浙江杭州)人,少為木工,後為畫院待詔李從訓養子,隨其習畫,歷任光宗、寧宗、理宗三朝畫院待詔。擅畫人物、佛道。代表作品《貨郎圖》,藏於台北故宮,此圖畫村婦、小孩奔赴圍觀於貨郎擔,擔架上百貨雜陳,描繪細密,人物神態活現。並有《花藍圖》冊頁(現藏北京故宮)傳世。

梁楷與法常

梁楷,南宋畫家,山東東平人,寧宗時曾任畫院待詔,並賜佩金帶,性格豪放不羈「敝屣尊容,一杯在手,笑傲王侯」。因不耐畫院規矩,將金帶懸壁,離職而去,人稱「梁風(瘋)子」。除人物、佛道外,兼善山水、花鳥。以「簡筆」人物著稱,寥寥數筆,概括飄逸。傳有作品《李白行吟圖》及《布袋和尚圖》。

法常(?-1281?),南宋畫家,俗姓李,號牧谿,蜀(四川)人,初為儒生,中年出家。好飲,性情豪爽。善畫龍、虎、猿、鶴、花木禽鳥,亦作潑墨山水。「狀物寫生,迨出大巧,不費妝綴,意趣盎然」(明代項元汴評論)。傳世作品﹕《觀音、猿、鶴》三聯幅、《龍、虎》對幅,現均藏日本京都大德寺。

其他畫家和作品

李迪(南宋)《牧歸圖》

三、山水畫

五代與兩宋的山水畫,皆注重對山水客觀真實性的描寫。若以描寫景觀不同而言,可分北方派與南方畫派。而就構景的趨勢發展而觀,則由五代、北宋的「全景山水」轉變到南宋的「邊角山水」。北方畫派以荊浩、關仝(五代)、李成、范寬為代表性。乃五代、北宋山水畫之主流。共同特徵是高山大嶺,峻拔雄偉。江南畫派則以董源、巨然(五代)為代表,多寫江南的州渚峰巒、江煙浩渺、平淡天真。五代、北宋山水構景都是「遠觀以取其勢」,故「崇山峻嶺,綿亙無盡」。南宋以劉、李、馬、夏為代表的山水畫,則側重近觀,只寫山、水之邊、角。

李成及其傳派

北宋山水畫中,以李成、范寬影響最大。李成所畫多為山東一帶風光。范寬則寫關中一帶景物。郭熙《林泉高致》中就有「齊魯之士,惟摹營兵,關陝之士,惟摹范寬」的說法。

《小寒林圖》

《小寒林圖》《茂林遠岫圖》

李成(919-967),字咸熙,營丘(山東昌樂)人,唐朝宗室,磊落有大志,因才命不遇,放遇詩酒,寓興於畫。山水畫初師荊、關。後隱居山林,師法自然。李成山水畫寫寒林平遠風光。畫枯木寒林﹕主幹挺勁,分枝虯曲下伸,如蟹爪。畫坡石狀若雲動,世稱「卷雲皴」。李成好用淡墨,有「惜墨如金」之稱,畫中具煙雲變幻,清曠悠遠之意境。傳有《讀碑窠石圖》(藏於日本大阪市立博物館)、《小寒林圖》(藏台北故宮)及《茂林遠岫圖》等作品。許道寧、郭熙、王詵皆為其嫡傳。

《關山密雪圖》

許道寧,北宋畫家,長安人,山水學李成。早年在汴京賣藥,當眾揮毫,隨藥送畫,逐漸得名。中年遊太行山區,漸變新法,晚年筆墨趨向明快,別成一家。傳有《漁父圖》(藏美國納爾遜博物館)及《關山密雪圖》(台北故宮)。《漁父圖》寫江長壁峭,漁父蕩舟江心,山石垂立如雨淋牆頭,氣象晶瑩澄明,如實表現出北方季候。

《早春圖》

《窠石平遠圖》

郭熙,字淳夫,河陽(河南孟縣)人,神宗熙寧間為畫院藝學,後任「待詔長直」。作品深受神宗青睞,宮中裝飾畫,多為郭熙所作。山水取法李成,早年風格工巧,晚年轉為雄偉。深究畫裡,提出取景方法上,高遠、深遠、平遠之所謂「三遠法」。主張在兼收博覽古人畫跡時,要對自然飽遊飫看。對四時山水有「春山如笑,夏山如滴,秋山如妝,冬山如睡」之比擬。蘇軾有詩贊曰「玉堂晝掩春日閑,中有郭熙畫春山,鳴鳩乳燕春睡起,白波青嶂非人間」。傳世作品以《早春圖》(藏台北故宮)最具代表性,此圖山石用卷雲皴,林木用蟹爪枝,並雜以松針、夾葉。墨法清淡,如夢幻般,飄渺舒卷。另有《窠石平遠圖》藏於北京故宮、《幽谷圖》藏於上海博物館。

《漁村小雪圖》

王銑(約1048-1104),字晉卿,太原人,官附馬都尉,家有寶繪堂,廣藏法書名畫,蘇軾、黃庭堅、李公麟等文人常來雅聚。其山水近法李成,遠紹王維,筆法清潤挺秀。亦善用青綠重色。傳有《漁村小雪圖》(藏北京故宮),此圖描寫關山、嶺巒和漁村的景致,兼工帶寫,墨法明潤秀雅,氣氛烘染極為動人,可以﹕「刻畫謹嚴,筆墨精練,氣象渾穆,韻致深遠」來概括形容。尚有《煙江疊嶂圖》,現藏上海博物館。

范寬

《谿山行旅圖》

《雪景寒林圖》

范寬,北宋畫家,字中立(有謂因其性情寬緩,人呼「范寬」)。陝西華原人。初學李成,繼法荊浩,後感「與其師于人者,未若師諸造化」,遂移居終南,太華山,於岩隈林麓間,終日危坐四顧,對景求趣造意,發之毫端,寫山真貌而不取繁飾,卓然成一家之體。其作山水畫,山多正面巍立,山石用豆瓣、雨點狀皴筆,山勢折落有致,山頂佈植密林,水際畫突兀大石。主山峰巒渾厚,氣勢嚴峻逼人。時人曾評「李成之筆近視如千里之遠,范寬之筆遠望不離座外,皆所謂造乎神者也。」傳世作品以《谿山行旅圖》最富盛名。此圖描繪雄偉峰巒,拔地而起,壁立千仞,迫人心目,雨點皴表現出山石之質感與量感。圖之右下夾葉之間書有「范寬」之款名,加強其為真跡之證據。另天津藝術博物館藏有《雪景寒林圖》。是否為范寬真跡,美術史家間尚有爭議。但應與范寬之傳脈有關。

米芾與米友仁

米芾(1051-1107),北宋書畫家、鑑賞家,字元章,祖籍太原,遷襄陽,世稱「米襄陽」。徽宗趙佶召為書畫學博士,官至禮部員外郎,人稱「米南宮」。畫山水出自董源,不求工細,多用水墨點染,自謂「信筆作之,多以煙雲掩石,意似便已。」以橫點積疊法,突破傳統勾廓填皴之畫法,平素不作大幅,紙不膠礬,水墨淋漓,氣韻靈動。台北故宮博物館藏有《春山瑞松圖》,傳為米芾真跡。其子米有仁(1074-1153),字元暉,受家庭薰陶,能書善畫。山水畫發展了米芾技法﹕「略變其尊人所為,成一家法」。以水墨橫點成片,構成「煙雲變滅,林泉幽壑,生意無窮」的畫面。傳世作品《瀟湘奇觀圖》(藏北京故宮),畫江畔山林,煙雲滿紙,元氣淋漓。全圖以少勝多,以簡馭繁,在渾沌勻融的墨塊中,蘊涵豐富,幽邃的層次和景象。

趙伯駒與趙伯驌

《江山秋色圖》

《萬松金闕圖》

趙伯駒,字千里,宋朝宗室,擅長青綠山水,取法李思訓父子,筆法秀勁工細。相傳為趙伯駒之畫跡者,有《江山秋色圖》(現藏於北京故宮)一件。此圖畫山川郊野,重巒疊嶂,其間山庄院落,亭台樓閣,舟橋車馬及人事活動,氣象宏大,用筆纖細,賦色濃麗。其弟趙伯驌(1124-1182)字希遠。傳世畫跡《萬松金闕圖》藏於北京故宮。此圖具有工中帶拙之清新格調。不鉤輪廓,不作皴紋,「設色佈景全法大李將軍,筆法氣韻若董源,山勢點苔類小米」,全圖似乎融合勾勒和沒骨,金碧與水墨,工筆和寫意,單純簡潔與精細入微於一爐。令人耳目一新。

李、劉、馬、夏與院體

李唐、劉松年、馬遠、夏圭四人是南宋畫院重要畫家,合稱「南宋四大家」。其所代表的山水畫風格,美術史上稱為「院體」。所謂「院體」,包含多重意義,一、指在南宋畫壇中,以劉李馬夏為代表之院體及以二趙為代表的青綠畫法,分別稱為「水墨蒼勁」與「青綠巧整」。而在兩宋繪畫,所謂「院體」另指以五代宋初黃筌父子為代表的花鳥畫風格。概括而言,院體山水在畫法上大多以水墨蒼勁的大斧劈皴為特色,取景上則採局部特寫的邊角一景為構圖。

《萬壑松風圖》

《清谿漁隱圖》

李唐(1066-1150),字晞古,北宋末南宋初畫家,河陽三城(河南孟縣)人。初以賣畫為生,徽宗朝補入畫院。南渡後任畫院待詔。早年取法范寬,後來漸變筆闊,皴長,去繁就簡,以偏鋒寫「大斧劈」法,石質堅硬,體感強烈。《萬壑松風圖》(現藏台北故宮)為其代表作。山石作小斧劈皴,兼用擦、點、染,用筆挺硬,極現山石的堅實體感。以線描表出水紋,活絡而靈動。尚有《清谿漁隱圖》亦藏台北故宮。

《四景山水圖》

羅漢圖

十八学士图

劉松年,錢塘(杭州)人,孝宗時為畫院學生,光宗時為畫院待詔,兼長山水人物。相較於李唐、馬遠、夏圭的水墨蒼勁,劉松年則略顯溫靜、刻畫與精嚴。傳有《四景山水圖》(北京故宮藏),全卷精巧清潤,山石多用小斧劈皴。季節渲染得體。(四川省博物館藏有其《秋山行旅圖》。

山徑春行

曉雪山行

馬遠,字遙父,號欽山,祖籍河中(山西永濟),出生錢塘,曾祖、祖、父、兄均為畫院待詔。歷任南宋光宗、寧宗兩朝待詔。善畫人物、山水、花鳥。山水始承家學。後學李唐。下筆遒勁嚴峻,設色清潤。除大斧劈皴外,亦用方頭尖尾的「釘頭鼠尾描」。構圖多做「一角」之景,遠景清淡,近景凝重。傳有《踏歌圖》(北京故宮藏),本圖雖非取角構圖,但已融入邊角之法則,不以雄偉見長,而以清新取勝。遠峰瘦削,輕盈靈動,用筆蒼勁利落,正是院體山水的典型特色。另有《松下閑吟圖》冊,則屬典型「馬一角」構圖,取象簡潔,法度豪放而嚴謹。

溪山清遠圖

夏圭,字禹玉,錢塘人,寧宗朝畫院待詔。初學人物後攻山水。師法范寬、李唐。用禿筆帶水作大斧劈皴(稱拖泥帶水皴),使之「醞釀墨色,麗如傅染」,達到「淋漓蒼勁,墨氣襲人」的效果。構圖常取半邊。人稱「夏半邊」。明王履評其「粗而不流於俗,細而不流於媚,有清曠超凡之遠韻,無猥暗蒙塵之鄙格」。代表作品《溪山清遠圖》,現藏台北故宮博物院,全卷構圖疏密相見,筆墨相互生發,由局部合成整體。堅挺峭秀的大斧皴具有力透紙背之燥動感。其他重要代表作尚有《山水十二景圖》卷(美國納爾遜、艾京斯美術館藏)、《西湖柳艇圖》(台北故宮藏)等。

其他山水畫家及作品

燕文貴之《溪山樓觀圖》

趙令穰之《湖莊清夏圖》

趙令穰之《湖莊清夏圖》王希孟之《千里江山圖》

喬仲常之《赤壁圖》

武元直之《赤壁圖》

蕭照之《山腰樓觀圖》

馬麟之《靜聽松風圖》

四、花鳥圖

花鳥畫在五代的興盛,延續並影響到宋代。據《宣和畫譜》記載,黃荃一體的畫風適合宮廷需要,成為北宋院體花鳥的主流。並以之當作圖畫院品評畫家優劣及決定是否進用之標準。徐(熙)體花鳥畫在畫院中受冷落,徐崇嗣(徐熙孫子)因此發展出近於黃體而不露筆跡的所謂「沒骨花」,以求自存。但宋代畫家仍不乏重筆墨,偏於「野逸」一派的畫家,如易元吉、崔白等。除畫院內的主流創作外,北宋中葉後,文人畫的思想興起。因花鳥畫,尤其是枯木竹石、梅蘭等題材形式簡易,適於書法筆墨之表現,而且此種題材所象徵的散淡清高之情致,吻合士大夫文人的心境,於是導致了水墨花鳥畫的勃興。

代表畫家與作品

趙昌,字昌之,劍南(四川成都)人,活躍於北宋真宗年間。擅畫花果、草蟲。初師滕昌祐,亦效法徐崇嗣之「沒骨法」。常於清晨曉霧未乾,於園圃中,對景色摹寫。自號「寫生趙昌」。其畫敷色清淡,明潤而勻薄。與黃體的濃豔不同。傳世作品多件,(是否為其真跡,尚有爭議)。較為可靠者為《蛺蝶圖《(北京故宮藏)。畫中花鳥均作雙鉤,賦色清淡透明,枯枝與苔草直接以筆墨或色彩點畫,輕快利落。

趙昌,字昌之,劍南(四川成都)人,活躍於北宋真宗年間。擅畫花果、草蟲。初師滕昌祐,亦效法徐崇嗣之「沒骨法」。常於清晨曉霧未乾,於園圃中,對景色摹寫。自號「寫生趙昌」。其畫敷色清淡,明潤而勻薄。與黃體的濃豔不同。傳世作品多件,(是否為其真跡,尚有爭議)。較為可靠者為《蛺蝶圖《(北京故宮藏)。畫中花鳥均作雙鉤,賦色清淡透明,枯枝與苔草直接以筆墨或色彩點畫,輕快利落。易元吉,字慶之,長沙人,生年不詳,(卒年應在宋英宗治平元年(1064)之後)。花鳥畫頗有成就。後因感難以超越趙昌。於是另辟蹊徑,走入深山老林,對猿、猱、獐、鹿等野生動物觀察寫生,並在居室後,開圃鑿池,畜養水禽,於紙窗小洞後窺其動靜、游息之態。故所作饒富生趣。史載以畫猿猴而著名。米芾稱其「徐熙後一人而已。」,可靠之真跡不存。台北故宮博物院所藏之《猿貓圖》,接近風格。

崔白,字子西,濠梁(安徽鳳縣)人,原為民間畫家,神宗熙寧年間進入畫院。性情疏放,注重寫生。精於鉤勒填彩,筆跡勁利,設色淡雅。在繼承徐、黃兩體的基礎上,別創清淡疏秀之格體。一變宋初以來畫院流行的黃荃一路濃豔細密的畫風。傳世畫跡《雙喜圖》(藏台北故宮),畫郊野古木槎枒,旁出翠竹。緩帶鳥一停枝梢間,一展翅騰空,樹下野兔昂首上顧。全幅筆墨挺秀,工細而不滯重。書有畫隸體款名「嘉祐辛丑年崔白筆」於樹幹中。另有《寒雀圖》藏於北京故宮。

趙佶(1082-1135),即宋徽宗,神宗子。在位期間,廣收歷代文物書畫,並親掌翰林圖畫院,編修《宣和書譜》、《宣和畫譜》、《宣和博古圖》等書,擅書法,創「瘦金體」。趙佶傳世花鳥作品,風格約有兩類、一為濃郁重彩。一為水墨清淡。前者以《芙蓉錦雞圖》(北京故宮藏)為代表。所畫芙蓉花葉,形象真實,色暈自然而精妙,錦雞的毛羽富濃豔。與黃家富貴的作風一脈相承。右側上方以其「瘦金體」題詩一首。書畫同出一畫面的形式,此件可能是最早出現的例子。另有《柳鴉圖》(上海博物館藏)卷,以水墨淡色畫成,畫法精工與粗拙並置,圖式上黑白對比,疏密穿插極為成功。

李迪,河陽(河南孟縣)人,供職於孝宗、光宗、寧宗三朝畫院,擅畫花鳥、竹石、走獸。接近徐熙、崔白一體。長於寫生,論者說他畫鳩「作寒冷狀,精俊如生」。傳世畫跡《鷹雉圖》(北京故宮藏),畫古楓枯幹上一隻蒼鷹俯視慌忙逃竄之雉雞,神態生動,氣氛森然。並有《雪樹寒禽圖》(上海博物館藏),《風雨牧歸圖》(台北故宮藏)二件作品傳世。

文同(1018-1079),字與可,梓州(四川鹽亭)人,曾任湖州府知縣,又稱「文湖州」。曾自述﹕「吾乃學道未至,意有所不適而無所遣之,故一發於墨竹,是病也」。由此說明文人作畫多是出於內在精神寄託的需要。台北故宮博物院藏有其《墨竹圖》,竹葉濃淡相間,筆法嚴謹而略帶灑脫。

蘇軾(1036-1101),字子瞻,號東坡。眉山(四川省州)人。傑出文學家、書法家。對文人畫之基本主張為﹕「神似高於形式,詩境通於畫境」。他於一首題畫詩談及﹕「論畫以形似,見與兒童鄰,作詩必此詩,定非知詩人」。嘗畫枯木竹石。時人曾評道﹕「枝乾虯曲無端倪,石皴亦奇怪,如其胸中盤郁也」。傳世作品《枯木怪石圖》,描寫古木一枝,狀如鹿角,怪石一顆若蝸殼。用筆暢快。不求物象之形似。

揚旡咎(1097-1169),字補之,號逃禪老人。江西南昌人。善畫水墨梅花,為人剛正不阿,清操自守。畫風淡雅、高華。時人將其所作梅花稱為「村梅」。而將宮廷畫家所畫梅花稱作「宮梅」。傳世《四梅花圖》,分別描繪梅花未開、欲開、盛開、將殘四種情狀。花用白描,枝幹一筆寫出,勁挺俊拔。全幅筆法凝練生動,洋溢恬靜之氣氛。

法常(牧谿) 禪宗畫家對題材之選擇具有某種超越的觀點。因此,不限觀音、羅漢。世上一切物象,尤其大自然之花草蟲魚,更為他們所愛好。禪宗畫與佛道繪畫之相異點,就在其題材往往是「非宗教」的。法常的《松猿圖》(《觀音圖》之配幅),以水墨為基調,筆(墨)法精純而化約,有種不出常法的自然再現,全圖具有清冷、空寂的格調。

其他花鳥畫家及作品

李嵩之《花藍圖》

陳居中《四洋圖》

趙孟堅之《墨蘭圖》

元代的繪畫藝術

一、概述

西元1206年,中國北方蒙古部族在成吉思汗領導下建立強大武力,先打敗金,

滅西夏,遠征歐洲,於西亞、東歐建立四大汗國。53年後忽必烈即位,將都城從和林格爾遷到燕京(北京)。改國號「大元」。隨後,征伐南宋,1279人未元海軍於崖山最後決戰,宋軍大敗,陸秀夫背負幼帝投海而死,宋亡。元朝統治中國,直到1368年為朱元璋所驅逐。

元朝實行種族分等政策,漢人、南人不得擔任政府要職。根據身分、職業的分等,將知識階級的「儒」者,列居第九等。置於「娼」與「丐」之間,地位卑下,文人的悲痛、屈辱,可以想見。這對元代繪畫發展產生極大影響。

元代繪畫發展的重要特質是「遺民繪畫」的首次出現及文化繪畫的鼎盛。

元朝取消宋代的翰林圖畫院制度,繪畫失去統治階層的支持與獎助。宮廷繪畫極劇衰落。文人士大夫在政治上受冷遇的特殊背景下,得以投注精力於繪畫創作,促使文人繪畫迅速發展成熟。它與前代文人畫相比,具有下列特徵﹕

題材擴大﹕由簡單的枯木竹石、梅花、蘭花,擴展到山水、并使山水畫從此成為中國文人畫中最主要的題材。

畫法嚴謹﹕由宋人的「戲墨」變為注重傳統功力的錘鍊。

詩書畫的合一﹕在畫中追求書法之筆墨趣味,在畫中表現詩的意境,並將詩文題寫於畫中。

二、人物畫

元代人物畫成就與發展並非突出。與畫家,尤其文人畫家之心態有關。誠如陳元甫所言﹕「方今畫者,不欲畫人、事,非畫者不識人事,乃疏於人事故也。」。

如此心態導致人物畫創作數量減少。同時題材也轉以鞍馬和高士居多。在技法和風格,則大體可分為古風(派)、禪風(派)和寫真(派)。古風派以宋、唐、晉的傳統為楷模,禪風派繼承了南宋梁楷、法常一路的風格。寫真派則直接面對人物觀察寫生。

《秋郊飲馬圖》

《紅衣羅漢圖》

趙孟頫(1254-1322),字子昂,號雪松道人,吳興(浙江湖州)人。宋朝宗室。仕元,官至翰林學士承旨,封魏國公,謚文敏。精通音律及古器物鑑定,擅書法、繪畫。人物、鞍馬師法李公麟、唐人。力主變革南宋院體格調,嘗謂「作畫貴有古意,若無古意,雖工無益。」,遙造五代、北宋之法度。論者謂其「有唐人之致去其纖,有北宋人之雄去其獷。」,開創元代新畫風。傳世作品有《紅衣羅漢圖》(藏遼寧省博物館),此圖作於51歲,自稱乃學習唐代盧稜伽而「粗有古意」。畫大樹下盤石上側坐一紅衣羅漢,平伸左掌作示人之狀。畫法學唐人,但用線凝重,賦色渾穆。《秋郊飲馬圖》(藏於北京故宮),乃趙孟頫人物鞍馬畫的傑出作品,畫法參合唐人的高古與宋人的文秀。樹石坡地,

於嚴謹工整中透出渾穆遒邁的逸氣。

任仁發(1255-1327),字子明,號月山道人,松江人,水利家,官至浙東道宣慰副使。畫人物、鞍馬取法韓幹,與趙孟頫齊名,被評為「法備而神完」。傳有《出圉圖》與《二馬圖》(均藏於北京故宮)。《出圉圖》全卷畫馬官三人,策駿馬四匹,作出圉放牧狀。馬匹分作俯、仰、側、轉之態,線描簡練,深得唐、宋以來畫馬名家之法。《二馬圖》畫肥、瘦馬各一,一骨狀膘滿,曳韁昂首,神氣十足;一骨瘦嶙峋,挽韁引頸,疲累不堪。作者於後跋表明以之比喻貪官與清官,諷刺當時政治現實。

王振鵬,字朋梅,永嘉(浙江溫州)人,擅畫人物、界畫。識者惟為元季界畫第一。傳世《伯牙鼓琴圖》(藏於北京故宮),畫法學李公麟,但以淡墨渲染,筆法流利挺健。

王振鵬,字朋梅,永嘉(浙江溫州)人,擅畫人物、界畫。識者惟為元季界畫第一。傳世《伯牙鼓琴圖》(藏於北京故宮),畫法學李公麟,但以淡墨渲染,筆法流利挺健。張渥(?-約1356年),字叔厚,祖籍淮南,移籍杭州。博學多藝,科場屢試不中,遂致力於詩畫,人物學李公麟白描。傳世《九歌圖》卷(現藏吉林省博物館),為臨摹自李公麟之《九歌圖》而成。另傳有《雪夜訪戴圖》(上海博物館藏),於李公麟傳統下,更變水墨點染之趣。

龔開(1222-約1304),宋末元初畫家。字聖予,淮陰人,南宋理宗時曾任兩淮制置司監職,入元不仕,賣畫自給。以遺民身份往來於杭州、平江等地。擅畫人物,傳世《中山出遊圖》(美國佛瑞爾美術館藏),墨畫鍾馗暨小妹乘輿出遊,小妹面頰用墨塗作胭脂,奇趣橫生。另作《駿骨圖》卷,畫垂頭漫步之瘦馬一匹,並詩題﹕「一從雲霧降天關,空盡天朝十二閑,今日有誰憐駿骨,夕陽沙岸影如山。」,正是孤臣宿儒的自我寫照。

顏輝,字秋月,廬陵(江西吉安)人,善畫人物,佛道、鬼怪,造型奇特,近禪風。傳有《李仙像》(藏北京故宮),筆法蒼勁,豪放。衣紋用粗筆勾染,鬢鬚則以細筆工描,濃墨烘染。開浙派吳偉畫風之先河。

顏輝,字秋月,廬陵(江西吉安)人,善畫人物,佛道、鬼怪,造型奇特,近禪風。傳有《李仙像》(藏北京故宮),筆法蒼勁,豪放。衣紋用粗筆勾染,鬢鬚則以細筆工描,濃墨烘染。開浙派吳偉畫風之先河。王繹(約1333-?),字思善,自號癡絕生,睦州(浙江建德)人,後居杭州。年十二、三已能寫照。著有《寫像祕訣》。認為「凡寫像須通相法」。反對寫真「必欲其正襟危坐」而應於「叫嘯談話」之間,捕捉對象的本真性情。得宋人白描形式,捨其俊美而與縱橫習氣,崇尚清高拔俗。傳有《楊竹西小像》(藏於北京故宮),像以細筆勾出,略染淡墨,極為傳神,背景由倪贊畫松石,益有孤高恬談的氣氛。

其他人物畫家與作品

何澄之《歸莊圖》

劉貫道之《消夏圖》

三、山水畫

明代王世貞曾提出山水畫發展的「五變」。唐代二李為一變。五代荊、關、董、臣為一變。北宋李成、范寬為一變。南宋劉、李、馬、夏為一變。元代大癡、黃鶴為一變。元代以大癡(黃公望)、黃鶴(王蒙)以及趙孟頫、高克恭、倪贊、吳鎮為主要的山水畫家。其成就與特徵在於「集大成」與「文人化」。

唐宋的山水風格流派,在元代幾乎都有繼承發展。總體而言,以董源、巨然的影響最大,其次是米芾、米友仁父子的二米派。李成、郭熙的李郭派,二趙的青綠派,南宋的劉李馬夏的院體派相對的影響較小。

唐宋山水畫大都屬畫工系統,南宋院體的劉李馬夏不論,五代如董源、趙幹、關仝,北宋如范寬、燕文貴、許道寧、郭熙、王希孟等無不屬宮廷或民間畫工。

至於一些宮廷貴族和文人士大夫,如李思訓、李昭道、王維、荊浩、李成、王詵及趙伯駒(及趙伯驌),也都是以畫工的技法來作畫。當時嚴格意義上的文人畫家,大都局限於梅蘭竹石等題材大做筆墨遊戲,只有「米家雲山」才真正算得上文人山水畫。山水畫的創作需要投入最多的時間、心力,及更嚴格、豐富的筆墨技巧。而當時的文人以「餘事」的比態玩弄筆墨、山水題材的費時與難度,多少阻礙了文人的嘗試。元代特殊的政治、文化背景,及繪畫內在的發展,促使山水走向「文人化」,並在畫題與技法上有所轉變。

與前代相較元代山水畫在形式上及立意上的轉變是﹕

一、主題(立意)的轉變﹕由「行旅圖」轉向「隱居圖」。

二、技法的轉變﹕由刻畫寫實,轉向蕭散寫意。

元代山水畫中多以「山居」、「幽居」、「高隱」、「漁隱」等命名。點景人物也屬文人高士。這與元代人物畫側重高士題材相一致。宋人山水中強調客觀自然景象與季候的忠實刻畫。而在元代山水中,自然山水投注了文人畫家主觀情感,成為筆墨抒發的演繹對象。

代表畫家﹕

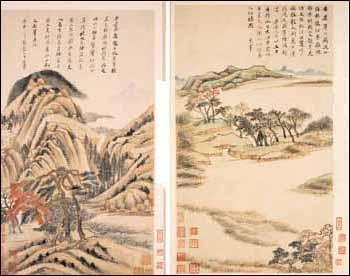

《鵲華秋色圖》

趙孟頫的山水畫,風格面貌極多,除董源外,也受李郭、青綠流派的影響。從二趙、二李中取其精工而去其刻畫,融董巨的渾厚華滋與李郭的莊整森肅於一爐。形成典雅蘊藉的風格。傳世的山水畫以《鵲華秋色圖》(現藏台北故宮)最具代表性。此圖完全是從董巨派中變化發展的典範圖式。描寫山東濟南郊外之華不注山及鵲山。華不注山用「荷葉皴」,形勢峭拔,石綠設色,山頂微染赭石。鵲山用「披麻皴」,山巒渾厚而凝重,以花青設色。兩山之間畫洲渚蘆葦、雜木叢林,村舍、漁舟、人畜散落、點綴其間。筆韻清晰而渾樸,意境簡率而蘊藉。《重江疊嶂圖》(藏台北故宮)則基本畫法出於李郭,布局立意則融匯董源《瀟湘圖》「一片江南的特點,畫面蕩漾空靈之意境。」(台北故宮尚藏有其《水村圖》)。

《雲橫秀嶺圖》

《秋山墓靄圖》

《春雲曉靄圖》

高克恭(1248-1310),字敬彥,號房山,大都(北京)人。祖先為西域人,官至刑部尚書,晚年寓錢塘。擅畫山水墨竹。山水早從王庭筠、王萬慶父子入手,再溯二米、董巨。朱德潤評其畫風「簡淡處似米元暉,叢密處似僧巨然,

天真爛漫處似董北苑」。傳有《雲橫秀嶺圖》(藏台北故宮),此圖畫雲山雨樹,山頂以青綠橫點,坡腳鉤皴,敷赭色,參合董、米畫法,自成一格。《秋山墓靄圖》,畫重山疊嶺,雲煙出沒之秋景,亦是、米董畫風的參合變化。(北京故宮尚藏有其《春雲曉靄圖》)。

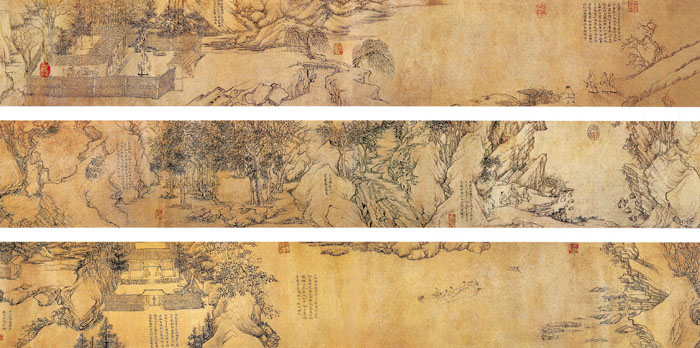

《富春山居圖卷》

趙孟頫與高克恭之山水畫雖然成就甚高,但真正能代表元代山水畫成就與時代風貌者,應屬「元四家」─黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙。他們具個人面目,又具時代風格,在政治上失意或逃遁,師承淵源來自董巨而自出新意。清代王原祁曾指出﹕「董巨全體渾淪,元氣磅礡,令人莫于端倪。元季四家俱私叔之。山樵(王蒙)用龍脈多蜿蜓之致;仲圭(吳鎮)以直筆出之,各有分合,須探索其配搭處;子久(黃公望)則不脫不粘,用而不用,不用而用,與兩家較有別致;雲林(倪瓚)纖塵不染,平易中有矜貴,簡略中有精彩,又在章法、筆法之外,為四家第一逸品。」

黃公望(1269-1354),字子久,號大癡、一峰。常熟人。(本姓陸,名堅,過繼永嘉黃氏為義子,因而改換姓名)。早年曾為地方政府的低級辦事員,被誣入獄,出獄後加入「全真教」。往來杭州、松江等地賣卜為生。精通山水畫,宗法董源、巨然,並受過趙孟頫的教導。早年畫跡存世極稀。晚年水墨畫運以草籀筆法,設色多淡赭,蒼茫簡遠。傳世畫跡以《富春山居圖卷》最為傑出,由卷後黃公望自跋中得知此卷乃至正七年(1347年)應無用師的請求而畫,歷數年,而完成,時畫家已是78歲高齡。全卷山石用長披麻皴,蕭散鬆秀中顯出豪邁遒逸之韻致。此卷於清初為宜興吳氏所收藏,寶愛異常。臨死,投火相殉,幸得其侄子搶救而未全毀。「火殉後」,卷分為二,前段藏於浙江省博物館,後段長卷現收於台北故宮博物院。《天池石壁圖》(北京故宮藏),畫層巒疊嶂,千巖萬壑,長松雜樹。構圖繁而用筆簡,氣勢雄偉。黃公望畫中無論筆墨或構景,其疏密聚散、乾溼濃淡,都介於「中庸」之間,提供一種可學而至又具有相當彈性的規範準則,而不像王蒙的「極密」或倪瓚的「極疏」,使後人難以仿效,或仿效後難以發展。明清畫家對黃公望頂禮膜拜,出現了「家家大癡,人人一峰」的局面。

雙檜平遠圖

《松泉圖》

《蘆花寒雁圖》

吳鎮(1280-1354),字仲圭,號梅花道人,嘉興人,隱居鄰里,曾在村塾中教書,往來錢塘等地賣卜。一生清貧。擅畫水墨山水,師法巨然。善用溼墨表現山川林鬱茂的景色,筆力蒼勁,墨色渾厚。其枝法融納南宋骨體,但捨棄剛勁的情味,而趨於溫潤,別樹一幟。傳世作品《雙檜平遠圖》(台北故宮藏),近景畫雙檜跋地而起,造型虯曲,氣勢雄偉,遠山層巒平緩延伸,染墨渾厚溫潤,情境幽靜曠遠。傳世畫跡尚有《漁父圖》(北京故宮藏)、《松泉圖》(南京博物館藏)、《蘆花寒雁圖》(北京故宮藏)等。

《水竹居圖》

《漁莊秋霽圖》

《江亭山色圖》

《六君子圖》

倪瓚(1301-1374),字元鎮,號雲林,無錫人,生於富豪之家,書畫收藏甚豐。因預知天下將大亂,故散盡家財,「扁舟蓑笠,往來震澤、三泖間。」(明史)。水墨山水,宗法董源,參以荊浩、關仝技法。以「折帶皴」寫山石。多畫太湖─帶景色,疏林坡岸,淺水遙岑,用筆輕而鬆,用墨簡而淡。識者謂其「天真幽淡,似嫩實蒼」。畫中往不點人物、舟車。呈顯寧靜、空曠、蕭瑟、荒寒之境。誠如清代惲格所說﹕「元人幽亭秀木,自在化工之外一種靈氣。唯其品若天際冥鴻,故出筆便如衰弦急管,聲情并集,非大地歡樂場中可得而擬議者也。」傳世的最早作品《水竹居圖》(43歲所作),畫竹樹茅亭,隔溪有遠山平林,用筆較圓潤,併傅染青綠。與後來的水墨清淡相異趣,但其內在筆性與意境卻相一致。 《漁莊秋霽圖》,無論構圖,筆墨在倪瓚作品中皆算典型圖式,近景平坡高樹,枝葉蕭疏,遠方山巒涵影,平淡天真,湖水遺白浩渺、空茫。呈現「逸品」畫的最高境界。尚有《六君子圖》、《江亭山色圖》、《春山圖》都是倪瓚晚年之作。

《夏山高隱圖》

《葛稚川移居圖》

《青卞隱居圖》

王蒙(?-1385),字叔明,號香光居士,黃鶴山樵,吳興(浙江湖州)人,趙孟頫外孫。善詩文、書法、工人物,尤擅山水。元朝亡後出仕明朝,洪武十八年(1385)因胡惟庸案牽累,死於獄中。王蒙的畫風與黃公望、吳鎮、倪瓚等相比,都同出董巨畫派,卻各有面貌。黃公望逸邁蕭散,吳鎮沈郁滋潤,倪瓚荒疏簡淡,王蒙則蒼茫渾厚。三家重用水墨,王蒙則兼擅賦色。與倪瓚相比差異較大。倪瓚用筆用墨極輕淡。王蒙則濃重。倪瓚之構圖簡而疏。王蒙則繁而密。但是兩者在內涵上卻有共通的傳統和寫意精神。傅世作品《青卞隱居圖》(上海博物館藏)。描寫了吳興的卞山景色,全幅揉合披麻、卷雲、牛毛等皴紋,配以渴筆重墨滿山打點,蒼蒼茫茫,繁而不亂。繁密的結構通過溪流、水潭、奔泉、雲靄的佈置、疏通,在稠密中透出靈動的氣韻。明人董其昌在詩塘題有「天下第一王叔明」。 《太白山圖》(遼寧省博物館藏),畫群山起伏,綿亙無盡,蒼松夾道,曲徑溪橋,全圖除皴紋與苔點外,染墨不多,以花青、淡赭、石綠與朱標、朱砂統御全局,雖有一貫的繁密構景,卻也透出一種清逸而又俗麗的光彩。此外如《葛稚川移居圖》、《夏日山居圖》、《夏山高隱圖》等皆為王蒙傑作。

其他畫家與作品

錢選的《山居圖》(北京故宮藏)、《浮玉山居圖》(上海博物館藏),是元代青綠山水的代表作。畫法古拙,所謂「精工而有士氣」。

盛懋的《秋舸清嘯圖》(上海博物館藏)。

朱德潤的《秀野軒圖》(北京故宮藏)。

四、花鳥畫

元代花鳥畫大都延續兩宋傳統,以工筆設色為尚。另外,由宋代文人寫意的有限題材,也從枯木竹石的範圍擴展開來,花鳥畫多以水墨來描繪,墨花墨禽蔚然興起。

院體花鳥

錢選(約1239-1299),宋末元初畫家,字舜舉,湖州人。南宋景定間鄉貢進士。南宋亡,自謂「恥作黃金奴」,故隱而作畫。善畫花鳥、山水、人物。作折枝花卉,筆致柔勁,著色清麗。傳有《八花圖》卷(北京故宮藏)。全卷畫海棠、杏花、梔子、桂花、水仙等八種花卉,花葉描繪細緻,用筆柔勁而設色清麗。極盡花卉之生意。

趙孟頫之《幽篁戴勝圖》(北京故宮藏),同屬「精工而有士氣」的作風,反映出文人對於院體花鳥投注了書卷氣與人文內涵。

任仁發的《秋水鳧鷖圖》。畫兩隻野鴨棲息悠游於坡石溪水間。花鳥以細筆隻鉤,輕色渲染,近於黃筌的傳統,坡石則用李唐大斧劈皴。全圖呈現郊野寧靜而富生趣的氣圍。

人文花竹

文人花竹,主要指文人畫家以水墨寫意的方式描寫枯木、竹石、梅花、蘭花、水仙等作為君子風範表徵的題材。

趙孟頫傳世作品《秀石疏林圖》,坡石以側鋒斫掃,蒼勁的筆道中露出「飛白」。枯木綿描凝重,顯出籀文的意趣。竹葉類似「八分書法」。整個畫面以輕重疾徐的筆勢統攝對象的形與質,態與勢,情與意。確是一件書法融合畫法的傑作。此外尚有《怪石晴竹圖》、《墨竹圖》等佳作。

《梧竹蘭石四清圖》

《竹石圖》

李衎(1244-1320),字仲賓,號息齋,大都人,畫竹由黃庭筠父子而上追文同。并致力於寫生。墨竹之後,兼善雙鉤設色。在元代文人畫竹中,成就較為突出。傳有《梧竹蘭石四清圖》、《竹石圖》、《沐與竹》等。

柯九思(1290-1343),字敬重,號丹丘生,台州(浙江仙居)人。官至奎章閣鑑書博士。博學能文。擅寫墨竹,對畫竹的心得曾提出﹕「寫幹用篆法,枝用草書法,或用魯公撇筆法,木石用金釵股、屋漏痕之遺意。」的理念,與趙孟頫「書畫同源」之觀點一致。傳有《清閟閣墨竹圖》等。 其他畫竹作品尚有李士行之《喬松竹石圖》、吳鎮的《墨竹圖》冊,倪贊的《竹枝圖》等。除墨竹外,元代墨蘭、墨梅成就亦高。

墨蘭畫以鄭思肖為代表。他乃福州人,南宋遺民,嘗借畫蘭表達亡國之痛,相傳畫蘭根不入土,人問何故?對曰﹕「土地已為番人所奪」。傳有《墨蘭圖卷》,疏花簡葉,不畫根土。畫上題詩﹕「向來俯首問羲皇,汝是何人到此鄉;未有畫前開鼻孔,滿天浮動古馨香」。可見其孤介之情。

墨梅以王冕(?-1359)成就最高。他是會稽人,字元章。號梅花屋主。早年參加科舉,不中,遂絕意仕途,後歸陰九龍山,賣畫為生。擅畫梅花、竹石。傳有《墨梅圖》多件。

墨花墨禽

王淵,字若水,杭州人,活躍於元代前期,為民間畫工。除院體花鳥外,亦擅水墨畫花鳥。傳有《花竹集禽圖》及《桃竹錦雉圖》。兩畫之佈局、造型、技法皆與院體花鳥一脈相承。但變色為墨卻顯出畫面的雅淡與寧靜。

此外,陳琳《溪鳧圖》亦極富新意與生趣。

明代的繪畫藝術

一、概述

西元1368年,朱元璋推翻蒙古政權,改國號為明,直到1644年作亂,吳三桂引清兵入關,明代共歷時二百七十餘年。明代的繪畫發展,約有五個特點﹕ 宮廷畫院的復興。其規模不及兩宋,隸屬錦衣衛,並受嚴格的控制,較少自由、清新的氣息。 市民美術的興起。明代商品經濟發達,市民文藝消費能力強,小說、戲曲盛行。並發展了充滿人情世俗趣味的木刻版畫。 文人作畫的心態轉移。受商品經濟的影響,文人作畫由「自娛」轉為「謀生」,儘管形式上承襲了宋元文人畫高逸的筆墨,但心境上已日趨世俗化。 西洋繪畫的傳入。由於西方傳教士的東來,西方科學知識開始被譯介,並引起朝廷文士的關注。西方宗教形式的宗教繪畫也隨之出現,後雖影響中斷,乃是中西文化藝術首次較大規模的接觸。 繪畫流派的林立。因經濟因素的催化,形成許多以地域及師承關係而成立的畫派,如浙派、吳派、華亭派等。

二、人物畫

元代人物畫大多高士形象,如《陶淵明歸去來詞》、《王子猷雪夜訪載》等畫題,明代人物畫則總體而言多表現世俗的故事性題材,此乃受民間小說、戲曲之影響,有迎合市民審美心裡的世俗化傾向,仍有不隨流俗審美旨趣,具傑出與獨創的風格面貌的畫家。

浙派和宮廷派人物畫

明代前期,以浙派和宮廷派較為活躍,所謂「浙派」,是以戴進為代表的一些浙江畫家,其畫風取法南宋院體的劉李馬夏,筆墨粗豪勁利。宮廷派傳統師承與筆墨特色與浙派相近。而描繪略顯拘謹。其成員有些本屬浙派,美術史上往往將其歸入浙派。 浙派與宮廷派主要人物畫家有載進、吳偉、郭詡等。

郭詡(1456~?)字仁弘,號清狂,江西太和人。孝宗徵天下畫師於京師,欲授予錦衣官,郭固辭不就。擅畫寫意人物,筆勢飛動。亦工花鳥、草蟲、山水。傳有《東山攜妓圖》用筆勁峭鋒利,確為浙派特色。

吳偉(1459-1508),字次翁,號小仙,江夏(湖江漢口)人。擅畫人物、山水,早年畫風較工整細緻,中年變為蒼勁豪放。憲宗時入宮廷作畫,孝宗時授以錦衣衛百戶,並授賜「畫狀元」印。傳有《鐵笛圖》(上海博物館),寫元代詩人楊維禎之故事,細筆白描,無粗豪之氣,為其早年之作。另傳(舞蹈圖),全圖以白描畫成,線條纖細,略有頓挫,人物形象清秀、樸素。作此圖時吳偉年四十五,屬於他工細一路的人物畫風格。

除郭詡和吳偉之外,商喜的(關羽擒將圖)是宮廷人物畫的代表作。畫面描寫三國時關羽水淹大軍,活捉龐德的故事。人物神態多異,細描挺健,色彩鮮麗而俗艷。

除郭詡和吳偉之外,商喜的(關羽擒將圖)是宮廷人物畫的代表作。畫面描寫三國時關羽水淹大軍,活捉龐德的故事。人物神態多異,細描挺健,色彩鮮麗而俗艷。 吳派人物畫

明代中期,以吳派的勢力最盛。所謂「吳派」是指以沈周、文徵明、唐寅、仇英為代表的一批蘇州畫家。蘇州古稱吳門,屬吳國,美術史家稱「吳派」或「吳門畫派」。吳派畫家除仇英少數外,多為文人身份。浙派和宮廷派則以畫工為主體(當然也有少數文人如郭詡)。藝術風格與審美理想上,浙派多取法南宋院體,筆勢峻拔。吳派則較少學南宋劉李馬夏等粗壯奔放的一路,而以文靜蘊藉為理想。就人物畫而論,以唐寅、仇英、丁雲鵬成就最為突出。

唐寅(1470-1523),字子畏,伯虎,號六如居士,蘇州吳縣人,少有俊才,博雅多識。二十九歲中試應天府第一名解元(人稱「唐解元」),來進京會識,因牽涉科場弊案而入獄。雖因案情大白,獲釋出獄,亦看破世情,絕意仕途。任逸不羈,以賣畫為生,唐寅兼擅人物、山水、花鳥,畫風學周臣,亦受沈周影響在傳統上亦取法劉松年一路,畫風秀潤縝密,嚴謹而不失神韻,率意中透出工致。其人物畫的做法約有兩種﹕一為水墨淡寫,一為工筆重彩。傳世作品《孟蜀宮妓圖》圖中四位宮伎,描繪極工細嚴密,衣紋之用墨,依其色澤而有輕重變化。並兼用白粉。賦色濃麗而清艷。《牡丹仕女圖》,屬其水墨淡寫一路。衣服摺紋的線描挺勁飛動,筆略略帶頓挫方折。髮髻和眉目則勾寫精細,暈染勻整,全圖「描」、「寫」並用。乃明代仕女畫共有的典型。

仇英,字實父,號十洲,太倉人。寓居蘇州,工匠出身,受周臣指導,劇苦臨摹,所謂「粉圖黃紙,落筆亂真」。精擅人物(尤其仕女),既精設色,又能水墨,白描。山水以青綠居多。其人物畫之精工,論者有謂「發翠豪金,絲丹縷素,精麗艷逸,無慚古人」。後人將仇英與沈周、文徵明、唐寅並稱為「明四大家」。其人物畫亦有水墨清淡與工筆設色二種,作風與唐寅相近,但更加細密文靜。傳世作品之一《修竹仕女圖》,畫修竹疏淡,奇石臥立,仕女悠然閒步。格調、技法介於清淡白描與工筆設色之間。《人物故事圖》(冊頁)計十頁,分別以歷史故事、寓言傳說、文化逸事及古讀詞為題材。情節精彩呈現於畫中,色彩絢麗,鉤描精工、繁複。顯示仇英嫻熟、高超的畫藝。

《觀音圖》

《漉酒圖》

《六祖像圖》

丁雲鵬(1547-約1628),字南羽,安徽休寧人。工畫人物、佛像。中年作品細線描秀(如《觀音圖》),後變為較粗圓緊勁。傳世作品之一《漉酒圖》,畫陶淵明隱居生活,描法細緻,精工而富裝飾性。《六祖像圖》,以線描為主,物象不同,線條粗細亦有差異,人物造型古雅,墨韻沈穩。為丁雲鵬傳世精品。

此外,吳派人物畫家中尚有杜堇(《梅下橫琴圖》),張靈(《朝仙圖》),錢穀(《竹林覓句圖》)等。

曾鯨及其波臣派

曾鯨(1568-1650),字波臣,福建莆田人。流寓金陵,有機會接觸傳教士帶來之西方繪畫,將之融入傳統肖像畫而別開生面。其畫法重墨骨,烘染數十層,然後敷彩。因此「點晴加毫,儼然如生」。傳世作品之一《張卿子像》,畫中人物拈髭鬚,正面緩步而行,顏面暈染多重,極富真實之體感。《葛一龍像》,寫名士葛一龍肖像,清峻而秀清,兼有詩人、俠客之風骨。曾鯨弟子極多,如謝彬、沈韶、徐易、張琦等,史稱「波臣派」,清代禹之鼎、徐璋亦傳其法。

陳洪綬禹崔子忠

明代末年,以陳洪綬、崔子忠為代表的「變形人物畫」興起。尤以陳洪綬成就更為傑出。后人評為「三百年來無此筆墨」。在整個美術史上,亦佔重要地位。

陶渊明

陳洪綬(1598-1652),字章侯,號老蓮、悔遲。浙江諸暨人。早學於藍瑛,後來又追摹李公麟、趙孟頫。性格怪僻而好遊。曾於紹興雲門寺為僧,一年後還俗。所作人物神情靜穆高古,衣紋細勁清圓。晚年,造型趨於誇張、變形。

設色古雅,突破前人陳規,渾然有太古之風。

崔子忠,號北海,北京人,擅畫人物、仕女。取法高古,衣紋線描多屈曲轉折,設色清麗。傳有《伏生授經圖》等畫作。與陳洪綬並稱「南陳北崔」。

三、山水畫

浙派山水畫

戴進(1388-1462),字文進,錢塘人。山水學李唐、馬遠等,兼法北宋郭熙、燕文貴。曾入宮廷作畫,後受排擠而離開內廷。傳有《洞天問道圖》等作品。

吳偉(生平略),山水近學戴進,遠師馬、夏而筆致縱放,晚年更蒼勁灑脫。傳有《溪山漁艇圖》等。

吳派山水畫

吳派山水畫以沈周、文徵明、唐寅、仇英為代表,史稱「明四家」。

《廬山高》

夜坐圖

盆菊幽賞圖

沈周(1427-1509),字啟南,號石田翁,長洲人。工詩文、書法、人物、山水、花鳥皆佳。山水融匯宋元各家,其受吳鎮影響尤深。早期多作小幅,畫風謹細,後期拓為大軸,筆墨趨於粗放。吳派中人大都為其學生、朋友,間接直接受其影響或指導。傳有《廬山高》、《盆菊幽賞圖》、《桐蔭渥足》等作。

《滸溪草堂》

文徵明(1470-1559),又名璧,字徵仲,號衡山居士,長洲人。沈周學生。詩、畫、畫皆精妙。山水學董巨、二米、趙孟頫及「元四家」,作風比沈周文秀,山水能作青綠設色及水墨,筆墨能工緻精細,亦能精放豪邁。成就與沈周並駕齊驅。傳有《滸溪草堂》、《萬壑爭流》等。

《步溪圖》

唐寅(生平略),山水主要取法南宋李唐、劉松年一路,兼學元人逸筆,作風有清剛之氣。傳有《古木幽篁》、《步溪圖》等作品。

仇英 仙山樓閣

仇英山水畫大都工整青綠一路,精工中帶有士氣,與趙伯駒、趙伯驌一脈相傳而更慎密細麗,創作態度極嚴肅。除「明四家」外,吳派山水畫家中,周臣、陸治、錢穀、謝時臣亦有佳作。

華亭派山水畫

所謂「華亭派」主要指以董其昌為代表的一批松江地區的山水畫家(還有以趙左為代表的「蘇松派」,以沈士充為代表的「雲間派」,皆可視為「華亭派」之支系)。

《秋興八景圖》

董其昌(1555-1636),字玄宰,號思白、香光居士,華亭(松江)人,官至禮部尚書。書法,繪畫均有成就。並富收藏,兼擅詩文、禪學與鑑賞。提倡山水畫的「南北分宗」理論。認為﹕北宋「非吾曹所當學」。以為文人畫家,首要「讀萬卷書,行萬里路」,以擴充心襟。再從南宗入手(特別是董巨、元四家),最後集大成。董其昌要求以「蘊藉中沈著痛快」的筆墨,表達「平淡天真」的意境,使筆墨本身具有獨立的審美地位。傳有《剪江草堂圖》、《秋興八景圖》等作品。華亭派其他代表畫家尚有宋旭、莫是龍、沈士充、趙左等。

其他山水畫家

藍瑛(1585-約1646),自田叔,號婕叟,錢塘人。早年摹寫宋元諸家筆法,對黃公望用功尤深,早期清簡秀潤,中晚年之作,漸趨蒼勁疏宕。青綠重設色之山水,色調濃麗。後人稱「武林派」,影響陳洪緩及金陵八家。傳有(松岳高秋圖)等作。

四、花鳥畫

明代花鳥畫就其時間進程及發展成就與代表性而言,約有下列五個階段明初由元代文人墨竹墨梅之延續。明代前期宮廷院體花鳥畫的復興,並由工細向粗放轉變。明代中期吳派畫家轉變元人墨花墨禽為真正意義的文人花鳥畫。明代後期,以徐渭為代表的水墨大寫意畫興起。拓展文人寫意花鳥的筆墨表現領域。明代末期以陳洪綏為代表的工筆設色別開生面。

墨竹墨梅

主要代表畫家有王紱、夏昶、宋克、王謙等,大都為由元入明的士大夫,其作品的思想意境和筆墨形式,都是元代文人畫的意境。

宮廷花鳥畫

元代廢畫院,使兩宋院體花鳥工筆設色之傳統幾乎中斷。明代宮廷畫院復興,院體之花鳥得以發展。代表畫家有邊景昭、孫隆、林良、呂紀等。

邊景昭,字文進,福建沙縣人,永樂年間入宮廷畫院,花鳥取法「黃家富貴」的作風。雙勾填彩,鉤描細勁,渲染淡雅。傳有(竹鶴圖)等。

孫隆,字廷振,毗陵(江蘇常洲)人,活躍於宣德人間,官至金門侍御,擅以「沒骨法」畫花鳥草蟲。傳有《花鳥草蟲圖卷》等作。

林良(1416-1480),字以善,廣東人,擅長水墨花鳥,造型準確,法度森嚴,不同於一般院體花鳥畫的刻畫謹細。用筆粗勁豪放。「不求工而見於筆墨之外,不講秀而含秀於筆墨之內」。傳有(山茶百羽圖)、(灌木集禽圖)等作。

呂紀,字廷振,四明(浙江寧波)人,孝宗時與林良同被徵召,供職仁智殿。近學邊景昭,遠師南宋畫院體格。工笛鉤勒與水墨寫意皆能。傳有《桂菊山禽圖》、《梅花雉雞》、《殘荷鷹鷺圖》等作。

吳派花鳥畫

吳派花鳥畫,使文人花鳥畫,由早期侷限於枯林、竹石、梅花等具特定象意義之題材,擴展到花鳥畫領域的一切題材。代表畫家除沈周、文徵明、唐寅外,尚有陳淳、周之冕等。

陳淳(1483-1544),號白陽山人,長洲(江蘇吳縣)人,通曉經學、古文、詩詞,從文徵明學書晝,擅長寫生花卉,淡墨淺色,表現花卉離披紛離,疏斜歷落的情致,氣格奔放而秀麗。其大寫意之花鳥話與徐渭並稱「青藤、白陽」。傳有《四季花奔圖》等作。

周之冕(?-1619)字服卿,號少谷。長州人,花奔多用鉤花點葉法,設色鮮妍。兼採陸治與陳道復之長(王世貞云﹕「道復妙而不真,叔平真而不妙,之冕似能兼撮二子之長」)。傳有《墨筆花鳥圖》等作。

徐渭(1521-1593),字文長,號青藤。山陰(浙江紹興人)。擅詩文、戲劇、書法,一生命運坎坷。中年始學畫,用筆縱放瀟洒,水墨淋漓,取神遺貌,氣勢暢旺。(清代鄭板橋極為推崇,自稱「青藤走狗」)。傳有《牡丹蕉石圖》等作。

其他畫家及作品(略)。

清代的繪畫

西元1644年,清兵入山海關,陷北京,明亡,至1911年辛亥革命被推翻,清代統治中國二百六十八年。清代雖與元朝皆由異族入主,但與元代不同的是,滿清貴族入關之前漢化已深,故統治期間文化衝突遠較元朝為小。繪畫表現大致而言與明代及更早的傳統一脈相傳。 清代的繪畫,繼承元、明以來的趨勢,文人畫依然為畫壇主流,追求筆情墨趣。且延續明代後期畫派分立的情況。清代繪畫發展以四王,吳惲為代表,崇尚摹古,江南則以「四僧」─弘仁、鬆殘、石濤、朱耷。以及以龔賢為首的「金陵八家」成就最高,他們大都為明末遺民,畫作感情真摯而強烈,風格獨特。康熙末至乾隆、嘉慶年間,政治安定,社會繁榮。宮廷繪畫在皇室扶植獎掖之下,盛極一時。同時,商業繁榮的揚州,以其經濟力形成暢旺的繪畫市場,揚州成為畫家聚集的地方,史稱「揚州畫派」。清代末期鴉片戰爭後,被迫開放通商貿易,上海形成全國最大的通商口岸,新興市民以其通俗化的品味要求及擁有的經濟力,造成海上畫派的興趣及新異俗趣的風格。

一、人物畫

清代人物畫之發展,約略有四種面貌。康熙、乾隆間,在宮廷以禹之鼎為代表的傳統人物畫。以郎世寧為代表的「中西合併」,形象逼真的畫法。水墨寫意的揚州畫派人物畫。晚清同治、光緒年間,以任頤為代表的上海派人物畫。

宮廷人物畫

清代宮廷畫院,稱為「如意館」,內有畫家及工藝美術家,畫家之中有一般的畫匠,也有文人出身的畫家如禹之鼎,王原祈等。西方傳教士如郎世寧,艾啟蒙等,對宮廷畫院吸收西法,具有影響力。

王士禎像

禹之鼎(1647-?),字尚吉,號慎齋,江都人,早年臨仿宋、元諸家。多用蘭葉描法寫衣紋,格調娟媚古雅。傳有(王士禎幽篁生嘯圖)等作。

焦秉貞,山東濟寧人,供奉內廷,善寫「御容」。《仕女圖》《歷朝賢后故事圖冊》受西方畫法較深(透視、明暗畫法),曾奉召繪製(織耕圖)四十六幅。

乾隆像

八駿圖

《萬樹園賜宴圖》

郎士寧(1688-1766),義大利人,西元1715年來到中國。後來進宮廷畫院,主要活躍於乾隆年間,為皇帝及其皇妃畫了不少肖像畫。傳世作品如(慧賢貴妃像)不用線描,純以色彩表現,臉相細膩逼真,但不強調西方畫法中的陰陽光影。可能是為迎合中國傳統的審美觀念所作的表現。

揚州畫派人物畫

康乾盛世,鹽業中心的揚州經濟繁榮,鹽商附庸風雅,往往巨資舉辦文藝盛會或書冊刊行。吸引全國各地書畫家蜂擠而來。據記載先後約有百餘位書畫家在此賣畫為生。其中以汪士慎、李鱔、金濃、黃慎、高翔、鄭燮、李方膺、羅聘最富盛名,史稱「揚州八怪」,但是「八怪」之指稱並未統一,華嵒、高鳳翰、閔貞等在部份文獻中亦曾列名八怪之中,畫史上統稱為「揚州畫派」。揚州畫派畫家多作花鳥畫,只黃慎、閔貞較多作人物畫。

黃慎(1687-1770),字恭壽,號癭瓢子。福建寧化人。師法上官周,人物畫早年筆致工細,後用飛動筆勢作畫,喜作漁樵、乞丐及神仙故事等題材。

閔貞(1730-?),字正齋,江西南昌人,筆法較黃慎閑靜內斂,而無縱橫習氣。一般認為格品在黃慎之上。傳有《採桑圖》等作。

海派人物畫

鴉片戰爭後,開放海禁,上海迅速發展為國際商業都會,商賈雲集,取代揚州成為清末的主要繪畫市場。但購買(贊助)者修養品味的不同,也形成兩者總體風格上的差異。鹽商多具傳統文人品味,影響揚州畫派以水墨寫意風格為主流。上海華商買辦,出身複雜,其文化濡染往往不高,加上商場環境─新奇和變異的常態。

發展了海派俗艷、新異的風格。人物畫之成就以任熊、任頤較突出。

任熊自畫像

《十萬圖》之萬竿煙雨

任熊(1823-1857),字渭長,浙江蕭山人。人物師法陳洪綬而略有變化,善寫神仙佛道,筆法圓勁似銀鉤鐵畫,用色俗艷華麗,不似陳洪綬之平淡高古。傳有《高士圖冊》等作。

任頤自畫像

《寒酸尉像》

任頤(1840-1895),原字小樓,後改伯年,浙江山陰人。父工肖像,早年曾得父指授,後從任熊、任薰習畫,人物、花鳥皆精擅。人物取材廣泛,包括歷史神話故事、風俗民情和肖像畫。線描生動準確,構圖巧妙,色墨變化豐富。畫格清新流暢,雅俗共賞。傳有《寒酸尉像》等作。

其他人物畫家

清代人物畫家尚有改琦、費丹旭,及蘇六朋等亦有佳作傳世。

「揚州八怪」

揚州八怪,並不專指某八個人,約有十六七人,實際上是泛指代表清代揚州畫壇藝術個性鮮明、風格怪異的一批畫家,他們已經是職業化的文人畫家或是已經文人化的職業畫家。他們的共通特點是︰師造化、抒個性、用我法、專寫意、重神似、端人品和博修養。所以稱他們為怪,是因為他們在作畫時不守墨矩,離經叛道,奇奇怪怪,再加上大都個性很強,孤傲清高,行為狂放,所以稱之為「八怪」。「揚州八怪」究竟包括哪幾位畫家,可謂眾說紛云,歷來被歸入「揚州八怪」的畫家達十五人,包括華嵒、高鳳翰、李鄲、汪士慎、金農、黃慎、高翔、鄭燮、李方膺、邊壽民、羅聘、陳撰、閔貞、李葂及楊法等。

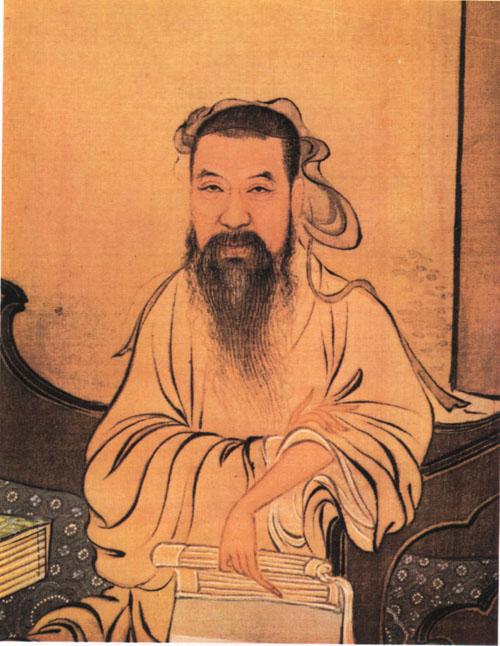

金農自畫像

冬心先生像

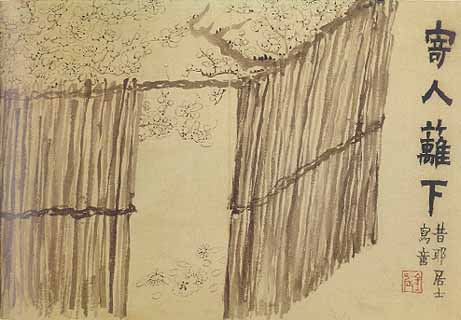

寄人籬下圖

金農〈1687-1764)原名司農,字壽門,又字吉金,號冬心,杭州人,人稱八怪之首。他博學多才,50歲後始作畫,終生貧困。精於鑑定古物,收藏金石文字碑帖眾多,他長於花鳥、山水、人物,尤擅墨梅。作品有《墨梅圖》、 《花果冊》、《月花圖》等。他獨創一種隸書體,自謂「漆書」,另有意趣。

黃慎(1687-約1768),字恭懋,號癭瓢子,福建寧化人。他幼時家貧,學懷素書法獲益,以草書入畫,自創風格,擅長粗筆寫意,人物畫造詣最高。作品多以神仙佛道為題材,也有不少反映社會下層人物生活的作品。作品有《醉僧圖》、《蘇武牧羊圖》《漁翁漁婦圖》等。

李鄲(1686-1762),字宗揚,號復堂,懊道人、木頭老子、裏善、中洋、墨磨人、苦李、滕薛大夫,江蘇興化人。他從小喜愛繪畫,16歲時就有了名氣。他曾經做過山東滕州知縣。他受徐渭、石濤影響較大,畫風粗放,不拘法度,潑墨淋漓,設色清雅,以「水墨融成奇趣」。作品有《秋葵圖》、《松柏蘭石圖》。

李方膺(1695-1755),字虯仲,號晴江、秋池、抑園、借園、衣白山人江蘇南通人。和金農、鄭燮交誼甚篤。善畫松、竹、梅、蘭,晚年專門畫梅自喻。他在一首題畫詩中寫道:「此幅梅花又一般,並無曲筆要人看。畫家不解隨時俗,毫氣橫行列筆端。」他的作品有《游魚圖》、《瀟湘風竹圖》等。

高翔(1688-1753),字鳳翰,號西唐,揚州人。高翔生活清苦,性格孤傲,一生敬佩石濤,善畫山水、花鳥,喜畫疏枝梅花,作品有《彈指閣圖》等。

汪士慎像

汪士慎(1685-1759),字近人,號巢林,安徽休寧人。幼時家貧,居揚州賣畫為生,安貧樂道,精研藝術,擅畫梅。他與金農、高翔、羅聘被時人稱四大畫梅高手,作品有《墨梅圖》等。

羅聘(1733-1799),字循夫,號兩峰,又號衣雲,花之寺僧,璽牛山人等,擅畫山水,人物,佛像,蔬果,梅菊松竹尤佳。他是金農的弟子,代表作有《莨谷圖》、《山水花卉冊》。在「八怪」中,年輩最小,但見識很高,落筆不凡。他終生不仕,以賣畫為生,一生潦倒。作品有《鬼趣圖》、《醉鍾馗圖》等。

鄭板橋像

鄭板橋,即鄭燮〈一六九三~一七六五〉,字克柔,號板橋,江蘇興化人。有鄭板橋集。他穎悟過人,家貧好學,賦性曠達,不拘小節。喜臧否人物,有狂名。他有詩、書、畫三絕,三絕中又有三真:真氣、真訣、真趣。他的書法以隸、楷、行三體相參,別開生面,圓潤古秀,自號「六分半書」。特工蘭竹,隨意揮灑,筆趣橫生。鄭燮是「揚州八怪」中最受人們稱道的畫家。

二、山水畫

清代山水畫之發展與成就主要在早期,中後期成就不大,其次,它主要受董其昌「南北分宗論」的影響。以董巨、元四家為正宗圖式,重要畫家以四王吳惲為表。此外,「四僧」和「金陵八家」,他們面貌各異,成就傑出。

四僧

「四僧」指清初的弘仁、鬆殘、八大山大和石濤。皆為明末遺民,明亡後遁入空間,以詩文書畫寄托人生。山水畫皆具強烈的個性。

疏泉洗研图

崇崗山村圖

弘仁(1610-1663),俗姓江,出家後號漸江,安徽歙縣人,山水學倪瓚筆法,但結構繁密,鉤線細謹,皴紋較少。而渲染輕淡,顯得高潔、晶瑩。取材多為黃山真景。與汪之瑞、孫逸、查士標為「新安派」四大家,而弘仁為首。傳有《崇崗山村圖》等作。

鬆殘(1612-約1673),俗姓劉,出家後號石谿。武陵(湖南常德)人,繼承了黃公望,王蒙豪邁茂密的一路,筆墨蒼茫沈郁。善用禿筆渴筆,倉莽荒率,自成風格。傳有《蒼山結茅圖》等作。

八大山人像

八大山人(1626-1704),俗姓朱,名耷,出家後號個山、雪個,江西南昌人。明朝宗室,明亡後遁入空間,擅畫山水、花鳥,筆墨簡括、冷峭、凝煉。造型脫俗誇張。山水畫亦簡率、荒寒,點、線交錯運用,整體統合感極佳。

石濤(1642-1707),俗姓朱,名苦極。出家後有號原濟,大滌子、苦瓜和尚等。擅畫花果蘭竹、兼工人物,尤善山水。力主「搜盡奇峰打草稿」。一反當時(四王)

仿古之風。構圖新奇,筆墨淋漓酣暢,深得元人意趣。著有《苦瓜和尚畫語錄》

表達了極深奧的繪畫美學思想。

四王與吳惲

所謂「四王」是指王時敏、王鑑、王翬、王原祁。「吳」指吳歷。「惲」指惲格。合稱「清初六家」。其中王時敏、王鑑、王原祁屬「屢東派」。王翬、吳歷屬「虞山派」。揮格則另立「常州派」,但運格之成就仍在花鳥畫。

「四王」和吳歷,在清代山水畫史上稱「正統派」,以別於「四僧」的「野逸派」。正統派主要受董其昌「南北宗」論的影響。奉南宗(董巨、元四家)為正統圖式,並且深得帝王青睬,影響及於宮廷內外。但其畫作多以臨仿、追摹前代大家為主,雖能集傳統筆墨大成,但遠離自然及生活,少有創變。

王時敏二十五歲小像,曾鯨繪,顧秉謙題款,現藏天津市藝術博物館

王時敏晚年像,《清代學者像傳》

王時敏, 仿王維江山雪霽, 1668

王時敏(1592-1680),字遜之,號煙客,江蘇太倉人,接受南北宗論點,企求與古人神韻自然湊泊,血脈貫通,奪其神髓,重開生面,多仿古之作。

王鑑晚年像,《清代學者像傳》

《仿古山水》

王鑑(1598-1677),字圓照,號湘碧,太倉人。山水多擬仿宋元諸家,善於青綠設色,皴染兼長。自謂「皴擦無自撰之筆」。

王翬晚年像,《清代學者像傳》

王翬(1632-1717),字石谷,號耕煙散人,江蘇常熟人。王時敏學生,於傳統用功極深。提出「以元人筆墨,運宋人兵壑,而澤以唐人氣韻,及為大成」的主張,除南宗外並兼學北宗。

禹之鼎《王原祁藝菊圖卷》

王原祁(1642-1715),字茂京,號麓台,太倉人,王時敏孫子。康熙時中進士,供奉內廷。山水宗法元四家,尤以黃公望為主。喜用乾筆焦墨,層層皴染,筆力渾厚。

金陵八家

所謂「金陵八家」是指活動在南京的龔賢、樊圻、高岑、鄒哲、吳宏、葉欣、謝蓀、湖慥八位畫家。主要作山水畫,但成就以龔賢較高。

龔賢(約1618-1689),字半千,江蘇昆山人,寓居江蘇金陵(含南京),山水取法董源、吳鎮,用墨層層染漬,濃鬱蒼潤,並顯出清淡秀逸之趣。

其他畫家(略)。

三、花鳥畫

清代前期除四王、吳歷的山水畫之外,水墨寫意的八大山人及以沒骨花卉被稱「寫生正派」的惲格成就極高。清代中,後期的「揚州畫派」及「海上畫派」,畫家多做花鳥畫,前者如華嵒、李鱔、金農。屬於後者的趙之謙、虛谷、吳昌碩等皆在花鳥畫史佔有重要地位。

八大山人(生平前已介紹)。花鳥畫題材多荷花魚鳥、蘆雁汀鳧、芭蕉松石等。畫中禽鳥特別強調脫略變形和崛強冷峻的表情,加上圓渾凝練的筆墨,形成一種悲涼索漠的意境。

惲格(1633-1690),字壽平,號南田,又號白雲外史,初善山水,後與王翬結交,自歎「是道讓兄獨步,格恥為天下第二手」遂多作花鳥。其花卉以工細清麗的情調,開創了宋元明以來未有的寫生風格,工細而不萎靡刻板,清麗中流靈秀逸俊爽的書卷氣。被尊為「寫生正派」,其色彩淡雅纖麗,脫盡院體的富貴氣,並以水墨畫用筆驅使色彩,所以「嫵媚中寓剛勁,婀挪中見遒逸」。

宮廷花鳥畫

宮廷花鳥畫與宮廷人物相似,主要有二種風格,一種是恪守院體的富貴作風。另一種是中西合璧的畫法。院體的代表畫家有蔣廷賜與鄒一桂,兩者俱任官職。非一般畫匠。畫法都恪守統,力追五代、兩宋的黃家體制,兼學邊文進、呂紀等。中西合璧的畫法,仍以郎世寧為代表,其畫中形象的刻畫極其逼真,兼及明暗的經營。但如此逼肖真實。時人卻以「筆法全無,雖工亦匠」,評其「不入畫品」。故影響並未傳播開來。

揚州畫派花鳥畫

花鳥畫因為具有變化多重的內容,多種吉利象徵的含義。以及適於寫意的快捷性。在繪畫商品化的趨勢下,形成畫家主要的製作畫料。揚州畫派中面貌不一,但大體上乃「異體共趣」。其中華嵒風格最為突出。成就影響亦大。

華嵒(1682-1756),字秋岳,號新羅山人,福建上杭人,流寓揚州、杭州,以賣畫為主。其花鳥畫既不同於工筆的縝密柔媚,亦不同於寫意的粗狂疏冷。屬於兼工帶寫的作風,畫中構思巧妙,情境活潑親切,雖用乾筆卻顯鮮潤柔和之韻味。

金農(1687-1763)字壽門,號金心先生,曲江外史等。浙江仁和人。書法工隸、楷。隸以樸厚見長,楷多隸意,自創一格,號稱「漆書」。五十歲始作畫,除梅、竹外,亦作佛像人物。筆墨拙厚淳樸,佈局構圖,別出心裁。

鄭燮(1693-1765),自克柔,號板橋,江蘇興化人,乾隆元年進士,官山東濰縣令,後罷官歸,居揚州賣畫。書法以篆隸體參合行楷。自稱「六分半書」。擅畫蘭竹。多不亂,少不疏,筆力勁峭。認為畫竹有「眼中之竹,胸中之竹,手中之竹」三階段,作為藝術「源于生活又區別於生活」的創作原則。

海上畫派花鳥畫

海上畫派花鳥畫在傳統基礎上,發展出俗艷的格調,主要源自於上海新興城市的市民審美品味,與揚州畫派疏淡而醇雅的風格相比,海上畫派的風格更多樣,新變與鮮活。重要畫家有趙之謙、任頤、虛谷與吳昌碩等。

趙之謙(1829-1884),字撝叔,浙江蕭山人。工篆刻、書法。畫花卉用金石書法筆意,筆墨酣暢,色彩濃麗飽滿。

任頤(生平見前),花鳥畫早期受任熊、任薰影響,後來廣泛涉獵傳統,並參合西法,形成獨特風貌。花鳥畫中形象既忠於客觀,又加以提煉概括,寫其形,又攝其神,雙鉤、沒骨、工細與疏放。手隨心運,面貌多樣,為晚清花鳥畫之巨匠。

虛谷(1824-1896),俗姓朱,名懷仁,號紫陽山民。安徽歙縣人。曾為湘軍軍官,

後來出家為僧,往來蘇州、上海間賣畫為生。喜作花卉、蔬果、金魚、松鼠等。亦作山水。善用乾筆偏鋒,線描摯顫,似斷而聯,造形富幽默、奇趣。整體風格奇峭而雋雅。

吳昌碩(1844-1927),名俊卿,字昌碩,號缶廬,七十歲後以字行。曾任安東縣令。工書法,擅寫「石鼓文」。三十歲左右開始作畫。博取徐渭、朱耷、李鱔、趙之謙諸家之長,兼取篆、隸、狂草筆意入畫,色酣墨飽,雄健古拙,畫中洋溢拙樸的金石氣。開創重彩寫意的新風,對現代花鳥畫發展,影響甚大。

http://researcher.nsc.gov.tw/public/9100370/Data/7121312491671.htm

中國繪畫的曆史最早可追溯到原始社會新石器時代的彩陶紋飾和岩畫,原始繪畫技巧雖幼稚,但已掌握了初步的造型能力,對動物、植物等動靜形態亦能抓住主要特征,用以表達先民的信仰、願望以及對于生活的美化裝飾。

先秦繪畫己在一些古籍中有了記載,如周代宮、明堂、廟祠中的曆史人物、戰國漆器、青銅器紋飾,楚國出土帛畫等,都己達到較高的水平。

秦漢王朝是中國早期曆史建立的中央集權制大國,疆域遼闊,國勢強盛,絲綢之路溝通著中外藝術交流,繪畫藝術空前發展與繁榮。尤其是漢代盛行厚葬之風,其墓室壁畫、畫像磚、畫像石,以及隨葬帛畫,生動塑造了現實、曆史、神話人物形象,具有動態性、情節性,在反映現實生活方面取得了重大成就。其畫風往往氣魄宏大,筆勢流動,既有粗獷豪放,又有細密瑰麗,內容豐富博雜,形式多姿多彩。

魏晉南北朝時期,戰爭頻仍,民生疾苦,但是繪畫仍取得了較大的發展,苦難給佛教提供了傳播的土壤,佛教美術勃然興起。如新疆克孜爾石窟,甘肅麥積山石窟,敦煌莫高窟都保存了大量的該時期壁畫,藝術造詣極高。由于上層社會對繪事的愛好和參與,除了工匠,還湧現出一批有文化教養的上流社會知名畫家,如顧愷之等。這一時期玄學流行,文人崇尚飄逸通脫,畫史畫論等著作開始出現,山水畫、花鳥畫開始萌芽,這個時期的繪畫注重精神狀態的刻畫及氣質的表現,以文學爲題材的繪畫日趨流行。

隋唐時國家統一,社會相對穩定,經濟比較繁榮,對外交流活躍,給繪畫藝術注入了新的機運,在人物畫方面雖然佛教壁畫中西域畫風仍在流行,但吳道子、周昉等人具有鮮明中原畫風的作品占了絕對優勢,民族風格日益成熟,展子虔、李思訓、王維、張繰等人的山水畫、花鳥畫己工整富麗,取得了較高的成就。

在中國,繪畫的真實性在12世紀宋朝時已發展到高峰,尤以郭熙的早春圖爲寫實主義的巔峰,以後就開始轉向主觀情趣的抒發,自王維被盛贊詩中有畫,畫中有詩後,文人畫悠久的傳統便延續至今。又自北宋後,中國繪畫漸趨注重筆墨情趣的形式主義,舉例而言文徵明的畫即意不在山水的描繪,而是藉由山水來堆砌各種運筆的手法。到15世紀的明朝末年,清朝初期時,畫家已經開始向表現自我方向轉化,不注重客觀世界的描繪,而是,八大山人、揚州八怪、任伯年、吳昌碩等都有很強的自我風格,而不再計較再現自然的真實性。 現代畫家如齊白石、張大千等更體現出大家風範,他們畫的不一定真實,但任何人也模仿不出他們畫的精髓!

五代兩宋之後,中國繪畫藝術進一步成熟完備,出現了一個鼎盛時期,朝廷設置畫院,擴充機構編制,延攬人才,並授以職銜,宮廷繪畫盛極一時,文人學士亦把繪畫視作雅事並提出了鮮明的審美標准,故畫家輩出,佳作紛呈,而且在理論上和創作上亦形成了一套獨立的體系,其內容、形式、技法都出現了豐富精采、多頭發展的繁榮局面。

繪畫發展至元、明、清,文人畫獲得了突出的發展。在題材上,山水畫、花鳥畫占據了絕對的地位。文人畫強調抒發主觀情緒,“不求形似”、“無求于世”,不趨附大衆審美要求,借繪畫以示高雅,表現閑情逸趣,倡導“師造化”、“法心源”,強調人品畫品的統一,並且注重將筆墨情趣與詩、書、印有機融爲一體,形成了獨特的繪畫樣式,湧現了衆多的傑出畫家、畫派,以及難以數計的優秀作品。

中國繪畫是中國文化的重要組成部分,根植于民族文化土壤之中。它不單純拘泥于外表形似,更強調神似。它以毛筆、水墨、宣紙爲特殊材料,建構了獨特的透視理論,大膽而自由地打破時空限制,具有高度的概括力與想象力,這種出色的技巧與手段,不僅使中國傳統繪畫獨具藝術魄力,而且日益爲世界現代藝術所借鑒吸收。

中國繪畫,分工筆畫和寫意畫兩科,這是兩種不回的表現形式,工筆畫用筆工整細致,敷色層層渲染,細節明徹入微,要用極細膩的筆觸,描繪物象。寫意畫用簡練、豪放、灑落的筆墨,描繪物象的形神,抒發作者的感情。寫意畫在表現對象上是運用概括、誇張的手法,豐富的聯想,用筆雖簡,但意境深遠,具有一定的表現力。它要有高度概括能力,要有以少勝多的含蓄意境,落筆要准確,運筆熟練,能得心應手,意到筆隨。從唐代起就有這兩種繪畫風格。有的介于兩者之間,兼工帶寫,如在一幅畫中,松行用寫意手法,樓閣用工筆,使兩者結合起來,發揮用筆、用墨、用色的技巧。

1、青綠山水畫

青綠山水是具有獨特風格的山水型,在古代繪畫藝術上占有重要地位,這種畫以青綠顔色爲主,用筆工整,細筆重彩,色彩濃烈,富有生氣。在勾線內用石青石綠著色。色彩濃烈的叫大青綠山水,彩色淺淡些的叫小青綠山水,有用金彩勾勒山石紋理的,顯得畫面富麗堂皇,這種叫金碧山水。

2、沒骨畫

用墨筆勾輪廓線的叫用骨法,不勾勒輪廓線的叫沒骨法,直接用色用墨進行繪畫。後來又把畫山水用的沒骨法運用到畫花畫鳥上,不勾輪廓線,直接用色進行繪畫。

3、水墨山水畫

水墨山水是唐代大詩人王維奠定的基礎,不用色彩,以墨的濃淡、幹濕,表現峰巒山石景色。王維屬傑出的詩人,又是山水畫家。他常把景色寫成詩,又把詩畫成畫,後人說他的詩中有畫,畫中有詩。到五代水墨畫又有了飛躍,開始用皴法表現效果,使山石更加雄偉壯麗。到明代徐渭的潑墨大寫意在水墨畫上發展了水墨的技巧把墨灑在紙上,幾筆畫就做到了揮灑自如。他的畫法對清代的石濤、朱耷(八大山人)影響很大。清代的鄭板橋和近代的齊白石等都是受徐渭的影響。

4、米點山水畫

米點山水也可包括在水墨山水之內,也稱爲米家山水,米芾用墨點出山,用朦朧的調子,用濃淡墨、用明顯與模湖的墨點表現山川景色。元代高克恭、方從義畫的較好。明代董其昌、藍瑛都有突出的成就。

5、赭墨山水畫

赭紅就是醬色,也叫淺絳山水。元代黃公望創造的,薄施色彩,描寫江南風光,爲了表現柔和的景色,用淺薄山水。明、清兩代較多,特別是清代摹古派畫黃的山水畫較多。

6、白描畫

中國畫中完全用線條來表現物象的稱爲“白描“。白描有單勾和複勾兩種。用線一次畫成的叫單勾。單勾有用一色墨勾成的,也有根據不回對象用濃淡兩種墨勾成的,例如花用淡墨勾,葉用濃墨勾。複勾是先用淡墨完全勾好,然後根據具體情況決定複勾一部分或全部。複勾的線不能依原路的線刻板地重叠地勾一道。複勾的目的是加重質感和濃淡的變化,使物象顯得更有神采。白描是用線條、用墨線濃淡、粗細、虛實、輕重、剛柔、曲直的表現技法。宋代李公麟,發揮了古代傳統繪畫線描作用,創造了白描技法。元代錢選、明代陳洪綬白描畫都很成功。

7、指頭畫

指頭畫又稱指畫,指畫至今已有300多年的曆史,是我國傳統繪畫一個旁支。指頭畫,一般不用或極少用毛筆。史書上記載得比較明確的創始人是清初康熙年間的高其佩。以後畫指畫的人日益增多,成就卓著者有潘天壽大師。他的指畫氣勢博大精深,格局新穎高雅。

8、界畫

在畫的一部分或大部分,用直尺畫墨線組成的畫。主要表現莊嚴雄偉的建築物,如宮殿,廟宇、樓閣、亭臺等。五代時衛賢、元代郭忠恕達到了高峰。清代袁江、袁躍都是畫界畫的。

9, 電腦繪畫

電腦繪畫是不同于一般的紙上繪畫。它是用電腦的手段和技巧進行創作的。

電腦繪畫是要通過不同的軟件進行制作的。最常用的軟件有畫圖板(Windows中)、金山畫王、我行我素、Photoshop、Painter等等。有的畫師還應用高端的電腦人體輸入設備(數位板)進行輔助,可謂如虎添翼。

電腦繪畫的種類與用途很多,如動畫、漫畫、插圖、廣告制作、網頁制作、服裝設計、建築效果圖、各種示意圖、演示圖等等,還有很多。電腦繪畫最大的好處是顔色處理真實,其次是修改、變形變色方便,再次是複制方便,放大縮小方便。制作速度快捷,保存耐久及運輸方便,畫面效果奇特。這些優點在制作動畫、大型廣告牌時尤其重要。現在用電腦進行繪畫及對此感興趣的人越來越多。

中國建築藝術,在世界建築史上是延續曆史最長,分布地域最廣,有著特殊風格與體系的造型藝術。中國古代建築藝術在文化層面上表現出三大特質:注重審美性與政治倫理性的高度統一;具有鮮明的人文主義品格,是中國傳統文化精神的集中展現;在多樣變化中注重綜合性的整體空間意象。其形式特征主要表現爲:①多以群體組合的形式構成豐富的空間序列。如以十字軸線展開的壇廟建築;以縱軸爲主橫軸爲輔的民居和宮殿建築;以曲折軸線展開的園林建築。不管哪種展開方式都形成抑揚頓挫,有前序、高潮、尾聲的空間序列。②單體建築造型有一定的規格程式。如殿、亭、廊等形制都由臺基、屋身和屋頂組成,同時各部分之間都有一定的比例,尤其是到了清代,這種規格化已達極致。③木結構的梁架組合形式所形成的體量巨大的屋頂,與坡頂、正脊和翹起飛簷的柔美曲線,使屋頂成爲中國建築最突出的形式特色。④室內空間處理靈活多變。常用板壁、槅扇、帳幔、屏風、博古架隔爲大小不一,富有變化的空間,産生迂劻、含蓄的空間意象。⑤注重建築構件的色彩和裝飾彩繪的表現性。並以此標示等級與功能的差異。

中國建築藝術按時間序列可分爲秦漢、隋唐、明清、近現代4個階段。①秦漢階段。早在商周時期,中國建築的主要特征如庭院形式、對稱布局、木梁架結構、單體造型、大屋頂等已初步形成,不過因諸侯割據而南北各異。秦漢時期隨著政治上的集權和一統,建築風格也趨于統一。其特征是,都城裏坊劃分有秩,並多封以高牆。宮殿、陵墓多爲高大的臺榭式群體建築,其中單體建築體量巨大,多以十字軸線展開,並裝飾有造型誇張、詭譎、色彩濃重的雕刻和彩繪,布局舒展、整齊,具有明確的倫理、等級、秩序等內涵,表現出剛健、質樸的風格特色。②隋唐階段。漢末到南北朝時期,隨著佛教的傳入和盛行、南北民族的大融合以及文人士大夫歸隱山林的思想情趣和山水詩、畫的出現,使南北朝時期的建築藝術在傳統的理性精神中加入了許多浪漫情調。至唐代終于形成了理性與浪漫相交織的盛唐風貌。宏偉、規整的都城,恢宏舒展的宮殿、壇廟,規模巨大,形制多樣的寺塔、石窟,造型渾厚,裝飾華麗,展示出博大偉美的風格特征。③明清階段。經五代兩宋城市經濟的發展及各地方文化乃至蒙、藏、阿拉伯文化的進一步交融,至18世紀的清代,中國古代建築藝術走向最成熟的階段。城市街巷規格方整,宮殿陵墓建築定型化,但形制增多,手法多樣,造園藝術空前繁榮。其總體風格是雍容、典麗、嚴謹、清晰。④近現代階段。隨著封建制度的解體和西方文化的東漸、現代社會科學技術的發展以及現代人審美情趣和文化心理的變遷,20世紀的中國建築産生了較大變異。在傳統的園林建築中,增加了建築的比重,空間更加曲折多變,裝飾更加繁複細麗。出現了大量中西合璧式的公共建築,更加注重其實用功能與審美功能的統一。80年代以後城市整體布局更加開放,變革更加迅速。風格更加豐富多樣,尋找時代風格與民族風格的有機結合將是中國現代建築的重要課題。

中國雕塑在題材內容、形式風格、雕塑技法上都具有鮮明的民族特色。古代雕塑作品主要是陵墓雕塑、宗教雕塑和民俗雕塑。其發展高峰是秦漢至隋唐時期。20世紀以後受西方文化影響出現了大型紀念性雕塑和架上雕塑。

中國原始雕塑主要以人和各種動物形象的陶塑爲主,還有石、骨、玉材料的雕刻。人物形象大多是附加在實用器物上的裝飾物。多以捏塑、貼塑、錐刺等手法制成,隨意性很強,形象粗簡、稚拙。但從遼寧牛河梁紅山文化遺址發現的頭像和殘片看,可知5000年前的原始先民們已有了木架支撐、層層敷泥等最初的雕塑方法。商周時期的雕塑作品以青銅器鑄造爲主。商代青銅禮器造型奇特,多富于神秘、威懾的色彩。西周以後,其風格趨于寫實而富于理性。至春秋戰國時期則變得繁麗、華美。商、周時期除禮器外,還有一些器物支架、底座等實用青銅器和石、骨、玉雕刻作品,或人物或動物皆造型巧妙,制做精細。另外如四川廣漢三星堆出土的一組青銅人像,形制巨大,形象誇張,與中原遺物有著明顯差異,可窺見遠古巴蜀文化的風貌。秦漢時期的雕塑空前繁盛。最具典型意義的是秦始皇陵兵馬俑雕塑群。其塑造方法是模塑與手塑相結合,塑好泥胎後,入窯燒制再加彩繪而成。以體量的巨大、數量的衆多、形象的真實産生著震撼人心的藝術魅力。漢代的厚葬風使動物俑和人物俑的雕塑作品衆多,造型古樸、神態誇張而強調動勢。西漢名將霍去病墓前的大型動物石刻,手法簡練概括,于渾厚中顯示著雄強的力之美。隨著佛教的盛行,佛像雕塑成爲魏晉南北朝時期雕塑藝術的主流,著名的雲岡、敦煌、龍門、麥積山四大石窟均開鑿于這個時代。一般而言,北魏時期的造像在形式風格上受印度或西域式樣的影響,莊嚴、渾樸,于靜穆中顯示著佛的偉力。南北朝的佛教雕刻融合漢族知識分子的審美時尚,形成了褒衣博帶秀骨清象的新風貌,此外,南朝陵墓雕刻群也是這個時期重要的雕刻作品。最出色的是那些鎮墓神獸,體量巨大,造型奇偉。隋唐時期是中國古代雕塑的鼎盛期。其成就首先表現在石窟雕塑上,如龍門石窟奉先寺石刻造像。其雕刻手法流暢而嫻熟,創造了完全民族化的造型風格,它不僅體現唐帝國博大、雄強的時代精神,同時也顯示出唐人豐富的想象力和高超的雕刻技藝。唐代宗教雕塑的另一特點是形象的現實化與個性化。那些佛國的人物都被賦予了世人的性格和神貌。以順陵石獅、昭陵六駿爲代表的陵墓雕刻,單純而注重動勢,體現出雄視一切的恢宏氣度。此外,最能代表唐俑藝術水平的是那些真實生動的三彩俑。世俗題材的增多和寫實風格的發展是宋、遼、金時期雕塑藝術的主要特點,四川大足石窟、山西晉祠、山東長青靈岩寺、江蘇直保聖寺彩塑,都生動傳神地表現出了世人情態,有很強的寫實性。遼代大同下華嚴寺的菩薩造像體態優美、神性含蓄、衣飾華美,大有唐塑遺風。此外河南焦作金墓出土的磚雕人物,型制雖小卻有濃郁的生活情味。元、明、清時代的雕塑成就主要體現在宮廷、園林中的雕塑作品上,在點綴人間、烘托氛圍上起了很重要的作用。此外,清末天津張明山的以民俗生活爲題材的小型泥塑,在寫實方面達到了相當高的水平。20世紀以後,中國雕塑在題材內容和形式風格上産生了新的變化,出現了一批雕塑家和紀念性的寫實雕塑作品。80年代以後,雕塑藝術向著多樣化發展,環境雕塑和小型架上雕塑並駕齊驅,並且在藝術觀念、創作手法和材質的探索上都有了長足的進展。

中國的繪畫藝術源遠流長,在數千年的演化過程中,不僅創造了多種多樣的形式,並且在繪畫觀念及表現方法上自成體系,獨具民族特色。傳統的中國繪畫,主要使用柔軟的毛筆、水墨,以黑白線條和裝飾性色彩描繪形象,與注重再現客觀事物外在形式的西方傳統繪畫相比,更注重主觀情感的表達和意境的創造。20世紀以後,中國繪畫從西方獲得了許多借鑒,有了更加多樣化的發展。

中國繪畫的緣起,可追溯到大約1萬年以前的新石器時代。那些刻在岩壁和獸骨上的花紋、描繪在陶器上的紋樣、畫在地面和牆壁上的人和動物形狀等,雖然粗獷、稚拙,但已具備了在平面空間展示形象的基本性能,可視爲中國最早的繪畫藝術。據記載,周代已有曆史人物的畫像,春秋時期已有大型壁畫。從出土的青銅器紋飾、漆器彩繪和楚墓帛畫可看出在春秋戰國時期以線造型的特色已初步形成。秦漢時期的繪畫藝術已十分發達。既有壁畫又有肖像畫,既有曆史畫又有神怪畫,題材多樣,種類不一,從漢墓出土的大量壁畫、畫像石、畫像磚、帛畫、漆畫等可睹當時繪畫藝術之風貌。其壁畫造型生動洗練,用筆質樸簡率,在單純、稚拙的形式中表現出運動、力量和速度感,其畫像磚多爲各種生活場面,造型誇張簡括,注意整體動勢的描繪。其帛畫多富有浪漫性,如湖南馬王堆一號漢墓出土的非衣帛畫,制作精細,造型准確,用線流暢而有變化,以石青石綠等礦物顔料著色,至今鮮麗不變。魏晉南北朝時期,佛教壁畫空前興盛。以敦煌莫高窟的壁畫數量最多也最精彩。卷軸畫和顧愷之、陸探微、張僧繇等士人畫家的出現,標志著中國繪畫進入了一個新的更加自覺的理性階段。人物畫趨于成熟,准確的人體比例、優美的線描和深入的表情刻畫取代了漢代繪畫天真、稚拙、以動態傳情的特色。與此同時還出現了最早的山水畫,並産生了中國最早的獨立畫論。隋唐繪畫仍以宗教題材爲大宗。佛教的盛行不僅爲畫家們提供了施展創造才能的物質條件和觀賞群,還能確立畫家的社會地位,因之許多畫家都從事寺廟壁畫創作,大大提高了它們的藝術水平。與此同時表現世人生活的人物畫高度繁榮,將人物畫從南北朝的“迹簡意淡而雅正”推向了“細密精致而臻麗”的境界。山水畫迅速發展,花鳥、鬼神、牛馬、屋宇等開始獨立成科,一時名家輩出,使唐代繪畫五彩紛呈,絢麗多姿。五代兩宋時期的繪畫藝術進一步成熟和完備,登上中國古代繪畫的頂峰。寺觀壁畫衰落,世俗生活和山水、花鳥成爲畫家們更加喜歡的題材。繪畫的教化功能被逐漸減弱,審美、寄情和娛悅功能則被空前看重。文人畫家的湧現,使繪畫向詩歌汲取營養,更加注重詩情意境的表現。在材料工具和技巧上更趨考究、精妙。水墨畫空前成熟,重彩畫更加工整細麗。總體看宋代繪畫更趨精致、多樣化,並富于人情味的抒情性。繪畫功能的轉變也使其創作與欣賞的結構發生著雅俗分流的變化。元代知識分子的特殊境遇和文人畫思潮的擴大,使繪畫産生了時代性的轉折與變異,元畫以卷軸爲主,且多用紙。紙能充分發揮渴筆的功能,遂使筆法空前豐富,與宋畫相比更能表現物象的多種質感和藝術家細膩的感受。宋人崇尚以詩入畫,強調空間與情趣的變化。元人崇尚以書入畫,更強調筆墨情趣的形式感,從繪畫自身來看,元畫向著完滿性跨越了一大步。明清兩代山水花鳥畫更成大宗,宗教畫、人物畫愈加衰落。明代山水畫壇畫派林立,進一步發展了中國傳統繪畫的形式風格。明中葉以後,形成一股雅俗合流的勢力。著名畫家涉足文學插圖、年畫、稿本的創作,給繪畫藝術帶來了新的生機。清初社會矛盾空前尖銳,出現了四畫僧、四王、金陵八家等一大批傑出畫家。突起了中國繪畫史上的又一個高峰。乾隆年間(1736~1796)揚州畫派和清末海上畫派的出現,使摹古之風甚盛的清代中、晚期畫壇又放異彩。雅俗合一之勢更加明顯。辛亥革命以後,在西方文化的沖擊與影響下,中國的繪畫在觀念與價值取向上都面臨著多種選擇的可能。但爲人生而藝術、把繪畫創作與現實功利緊密結合的大趨勢成爲主要流向,寫實主義繪畫漸居首位。50年代以後,以徐悲鴻畫派與前蘇聯繪畫體系相結合爲根基,爲政治和爲人民服務的繪畫大發展。80年代以後,中國繪畫更向著多層次,多態式發展,出現了空前繁榮的景象。

《女史箴圖卷》

《女史箴圖卷》

《重屏會棋圖》

《重屏會棋圖》

《夏山圖》(絹本水墨淡設色)

《夏山圖》(絹本水墨淡設色)

《小寒林圖》

《小寒林圖》

趙令穰之《湖莊清夏圖》

趙令穰之《湖莊清夏圖》

趙昌,字昌之,劍南(四川成都)人,活躍於北宋真宗年間。擅畫花果、草蟲。初師滕昌祐,亦效法徐崇嗣之「沒骨法」。常於清晨曉霧未乾,於園圃中,對景色摹寫。自號「寫生趙昌」。其畫敷色清淡,明潤而勻薄。與黃體的濃豔不同。傳世作品多件,(是否為其真跡,尚有爭議)。較為可靠者為《蛺蝶圖《(北京故宮藏)。畫中花鳥均作雙鉤,賦色清淡透明,枯枝與苔草直接以筆墨或色彩點畫,輕快利落。

趙昌,字昌之,劍南(四川成都)人,活躍於北宋真宗年間。擅畫花果、草蟲。初師滕昌祐,亦效法徐崇嗣之「沒骨法」。常於清晨曉霧未乾,於園圃中,對景色摹寫。自號「寫生趙昌」。其畫敷色清淡,明潤而勻薄。與黃體的濃豔不同。傳世作品多件,(是否為其真跡,尚有爭議)。較為可靠者為《蛺蝶圖《(北京故宮藏)。畫中花鳥均作雙鉤,賦色清淡透明,枯枝與苔草直接以筆墨或色彩點畫,輕快利落。

王振鵬,字朋梅,永嘉(浙江溫州)人,擅畫人物、界畫。識者惟為元季界畫第一。傳世《伯牙鼓琴圖》(藏於北京故宮),畫法學李公麟,但以淡墨渲染,筆法流利挺健。

王振鵬,字朋梅,永嘉(浙江溫州)人,擅畫人物、界畫。識者惟為元季界畫第一。傳世《伯牙鼓琴圖》(藏於北京故宮),畫法學李公麟,但以淡墨渲染,筆法流利挺健。

顏輝,字秋月,廬陵(江西吉安)人,善畫人物,佛道、鬼怪,造型奇特,近禪風。傳有《李仙像》(藏北京故宮),筆法蒼勁,豪放。衣紋用粗筆勾染,鬢鬚則以細筆工描,濃墨烘染。開浙派吳偉畫風之先河。

顏輝,字秋月,廬陵(江西吉安)人,善畫人物,佛道、鬼怪,造型奇特,近禪風。傳有《李仙像》(藏北京故宮),筆法蒼勁,豪放。衣紋用粗筆勾染,鬢鬚則以細筆工描,濃墨烘染。開浙派吳偉畫風之先河。

除郭詡和吳偉之外,商喜的(關羽擒將圖)是宮廷人物畫的代表作。畫面描寫三國時關羽水淹大軍,活捉龐德的故事。人物神態多異,細描挺健,色彩鮮麗而俗艷。

除郭詡和吳偉之外,商喜的(關羽擒將圖)是宮廷人物畫的代表作。畫面描寫三國時關羽水淹大軍,活捉龐德的故事。人物神態多異,細描挺健,色彩鮮麗而俗艷。

.jpg)

邊吼邊寫的“吼書”,到底是藝術,還是“醜書”?

2020-09-08,微博博主@書畫-鑒賞 發佈了一條書法家曾翔的書法創作視頻,引發網友關注。

伴隨著陣陣歇斯底里的吼叫,書法大師曾翔開始了他的“吼書”創作。在鋪在地上的一張巨大的宣紙上,曾翔拿著一支堪比拖把的毛筆,使盡全身力氣,“揮毫潑墨”、“筆走龍蛇”,地面上的紙都被他懟爛了,圍觀的觀眾還發出了陣陣叫好聲。曾翔大師完成作品後,邊喘邊說道:“這個好,這個牛*。”“無法複製的迸射感”以及“撕裂感”。

曾翔也解讀起了自己的作品:“在這樣一個時代,人們很壓抑的。我寫了一個大山,接了一個大山。人們在生活當中石油很多壓力的,我們的思緒是這樣的複雜,彎彎曲曲的。但是我們還是要像一條龍一樣,要盤在這個大山下,要讓他生生不息。”獲得了周圍觀眾的掌聲和喝彩。

視頻中的一名男子說道:“看直播的朋友們無法體會到現場的感覺,你只知道曾老師在大喊大叫,但這種現場感你一定得不到……今天曾老師給我們寫了一個五嶽當中的嶽字,一個繁體字。”

這條視頻也讓網友們紛紛吐槽,認為曾翔“浪費紙墨”、“鬼畫符”、“糟蹋中國書法藝術”。

曾翔,中國藝術研究院中國書法院副研究員,號一夫、曲堂。1958年5月生於湖北隨縣。畢業於中國人民解放軍軍事學院。任北京聯合大學奧林匹克文化研究中心專家組專家,北京大學等16所高等院校教學共同體中國美術、書法藝術教授,中國書法家協會行書委員會委員……

曾翔早期的作品還是很優秀的,這也不難理解他能夠取得如此多的成就。

……

回應

這不叫書法,叫塗鴉,隨便寫隨便劃,只要不打擾別人。

發展到瓶頸了,不管咋個寫都是別人玩剩下的,只能這樣搞

說一句公道話,現在的書法家真的沒辦法, 因為前面的千年一出,五百年一出,百年一出的太多了,不管你怎麼寫,都寫不過這些人,王羲之,顏真卿等大神,已經把書法能開發的空間都基本開發完了,到現代,想要在寫字上面青史留名,只能另闢蹊徑,不然怎麼辦?

書法 本質是是基於傳統書寫系統的一種載體。科舉場上的那些文章,個個書法漂亮上天了。以前,你寫的不好,科舉上根本沒有戲。書法進入了現代,書法本身負載的東西沒有了!

https://user.guancha.cn/main/content?id=376775