2003-12-06 11:47:24who

【筆記】Arif Dirlik 論全球資本主義時代的第三世界知識分子

二十一世紀在各地喧鬧的倒數與眩目的煙花中沸沸揚揚地降臨了,而我們的情緒也似乎可以隨著新世紀第一線曙光,剎那間由世紀末的頹廢抑鬱轉變而為千禧的高昂奮亢。然而,無論政府如何製定新世紀發展的鴻圖偉略,政客如何許諾為人民為社稷的千禧宏願,新世紀並沒有帶來真正的新希望,各地人民仍然面對嚴峻的生存現實:痛失親人和家園的車臣人民在嚴冬之下絕望地繼續忍受俄軍冷血的轟炸,劫後餘生的塞爾維亞人和克羅地亞人仍然活在北約炸不平、鮮血洗不去的種族仇恨中;無數人在盧旺達的種族清洗與東帝汶的種族衝突中喪生;東南亞的雛妓繼續在貧窮、性病與愛滋病的威脅、性剝削與虐待中惶恐過活;第三世界勞工在政府與跨國企業合謀的剝削中只能逆來順受,全球資本主義下的結構性不平等使第三世界人民愈來愈陷入困境;香港號稱資本主義城市的典範,體現的剝削也最赤祼,愈來愈多人面對失業,無可奈何地在各種巧立名目的剝削中掙扎求生──千禧曙光並沒有為他們帶來絲毫的溫暖與盼望。

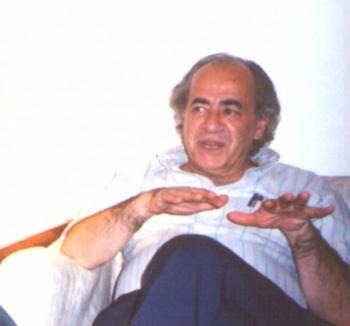

在資本家積極鼓動、政府主動配合的「全球經濟一體化」呼聲高唱入雲之際,批判反對之聲其實不絕於耳,當代歷史學家德里克(Arif Dirlik)就是批判資本主義全球化最力的其中一位學者,他以馬克思以降的左翼批判理論為基礎,分析冷戰結束後出現的國際新形勢,揭示資本主義全球化之下種種更形複雜的剝削與權力關係。作為一個知識分子,他更關心包括他在內的這些社會精英在這新形勢中所扮演的角色。他嚴厲批評晚近風行於歐美學術界的後殖民批評以及新儒學復興運動,與全球資本主義其實沆瀣一氣,仰賴後者以攫取權力,成為全球資本主義的共謀。

全球資本主義中的後殖民論述

德里克指出,所謂「後殖民」與「後殖民知識分子」其實意義含糊,後者並非專指那些來自第三世界殖民地的知識分子,而是泛指所有參與論述的人,而他們之間的背景、主張以及對後殖民的理解其實也大不相同。他認為後殖民批評的出現,或多或少得力於資本的跨國流動帶來的國際新形勢,它所關注的課題,與世界新序秩的關注與定位不無呼應,他甚至認為「後殖民性」其實是全球資本主義知識分子的生存狀況,是以此自居的知識分子依自我觀照對世界進行的一種構築,是一種新興權力的表述過於一種身分的傷痛。而後殖民批評強調身分的流動與混雜,突顯邊緣與中心的差距,拒絕本質與結構性論述,其實只是生活在第一世界的第三世界知識分子的切身問題,並非大部分真正經歷殖民統治的後殖民社會當下的注關。德里克直言,他們自命邊緣,不過是另一種自我權力建構的手段;一再強調後殖民的混雜性,只為了掩飾他們所處的第一世界學術圈優越位置,以及它所帶來的權力。

德里克對後殖民論述意在批判舊有壓逼,最終卻變為鞏固現有權力關係不無惋惜。他指出後殖民批評認定殖民主義已成歷史,於是定睛於過去,致力解除殖民主義殘留的餘毒,卻因此輕易地逃避了當前的問題;後殖民批評猛烈抨擊歐洲中心主義,卻把各種致力批判與改變現存制度與權力結構的激進主義,統統視為歐洲中心或殖民主義的同謀,一併加以否定;它對全球性結構與總體性解決方案的揚棄,令它失去了批判作為全球結構性基礎的資本主義種種剝削與壓逼的能力,同時將有關資本主義的辯論由政治經濟層面轉移至文化範疇,把過去的不平等與壓逼諉過於文化意識形態上的歐洲中心主義,放棄批判歐美財團與政治勢力在現實社會裡對全球的持續操控,結果不但抹去了過去的不平等記憶,同時也掩蓋了這些不平等在當代社會的遺害。尤有甚之,後殖民論述對差異與身分政治的沉溺,使它全然否定了集體抗爭的可能,視之為同質化與本質化的陷阱,結果反諷地取銷了差異的顛覆性與反抗性,窒礙了反抗力量的結盟。

如果說德里克對後殖民論述與全球資本主義的曖昧關係批評異常尖銳,則他對新儒家公然與權力核心並資本主義掛勾的抨擊就更一針見血。他認為八十年代在北美以及亞洲出現的儒學復興運動,一心要將儒學變為全球資本主義的一項功能性組成部分,反映的其實是當代中國知識分子的身分危機。這一場復興運動涉及頗多學人,德里克扼要地勾勒各種主要見解,細心尋繹當中的矛盾與差異,並且對其中的主流意見提出了尖銳的批評。

儒家精神:資本主義的萬靈藥

德里克指出這一場儒學討論的主流意見,關注的其實是儒學在全球資本主義時代的位置,他們亟欲在「全球文化」中為儒學爭取一席位,看準了八十年代國際新形勢帶來的契機──共產政權崩潰,資本主義的歐洲中心思維也危機重重,全球資本主義新趨勢又亟欲尋找一個與迅速擴散的資本勢吻合的意識形態──乘勢指出儒家精神不但對世界各民族文化具有普遍的適切性,而且更可彌補資本主義的缺陷。日本、香港、台灣等地區經濟上的成功遂成為有力的證明,當地資本主義的勝利被歸功為背後有儒家追求個人卓越,又注重集體利益的精神為支柱所致,因此這些地區一方面可以發展資本主義,累積財富,另一方面又可免去西方的個人主義阻礙。然而德里克卻指出東亞的成功未見得就因為儒家精神,卻極可能由於當地的政治制度可以充分利用資本主義的獨有結構。他直斥這些儒學復興運動的倡議者對儒家的挪用是隨心所欲的,為了證明儒家思想適合現代社會需要,不惜將內涵豐富複雜的儒家思想約化為幾項明確的所謂「儒家精神」,完全抹去了這些精神的社會與歷史性,使這些價值與原來的政治背景與社會含義完全脫勾,變成可供任何人隨意取用的消費商品。他們急於吹捧儒學有助經濟發展,切合西方社會需要,卻對資本主義種種問題沉默不語;一味推舉儒家如何迎合歐美資本主義「現代化」價值,卻鮮有提及那些頻將為資本主義滅絕的土著文化的生存價值,他們汲汲要替儒家分一杯羹的「全球文化」,說穿了其實是植根於全球資本主義的歐美文化霸權。

中國文化不斷受不同文化思想影響,「儒家傳統」本身在中國歷史上便經歷了非常漫長而複雜的形成過程,這些複雜性在新儒家的標簽、約化與隨意抽取的過程中卻消失得無影無蹤,因此他們口中的儒家思想其實是當代的發明。德里克指出在這些新儒家抽取某些儒家精神吹噓為基本的社會價值時,我們得到的是同質化了的儒家,同質化了的東亞社會。在一片強調和諧、講求配合的喧聲中,各個社會中現在與過去的勞資衝突、婦女抗爭、種族壓逼只能繼續被壓抑。他們大力吹捧東亞社會的高效律、忠心與勤儉的美德,卻對其中的剝削壓逼與貧富不均熟視無睹。

打造儒家,成為世界的代言人

德里克尋且直接指出,整個儒學復興運動只是一場精英知識分子藉認同流行價值重申自己的權威,使自己成為所有社會的代言人的把戲。這與當代中國知識分子的身分危機密切相關。二十世紀以降,文化身分一直困擾中國知識分子,面對西方霸權,他們亟欲尋找一個可以認同、又為世界認受的中國文化,東亞資本主義的成功正好為重申中國文化身分提供了一個良好的機遇,因此,他們以全球資本主義意識形態打造儒家,向東方宣揚「大中華」、「文化中國」之說,向西方推銷能配合全球資本主義發展的功能性儒家精神。中國人的身分問題因此不再只是重新肯定儒家,更重要的是改造它,確保它在新文化秩序中找到一個發言位置,而其代言人即是全球化的「士大夫」。因此,在全球化的文化中國理念下重申儒家「核心價值」,認同全球化資本主義意識形態,只不過是另一個以全球政治、經濟以及意識形態目標重塑本土的例子。

與一般第三世界知識分子不同,積極參與這場儒學復興運動的中國知識分子一直與全球經濟政治中心關係密切,甚至成為其代言人。德里克指出這一場儒學討論不但沒有對資本主義或東方主義提出批評,反而一再鞏固肯定它們。把儒家精神視為資本主義的萬靈藥,則儒學變成了「社會工程」的工具,保證為跨國企業與父權制度提供順民,而新儒家則成為全球資本主義倡導者的文化工匠與通風報信的人。

地方:另類想像的泉源

對於知識分子與權力勾結,失去了批判社會不公義的能力,德里克深感失望。面對資本主義的全球化,他堅持注視資本的結構性本質,呼籲重新理解在不斷變動的資本主義中,階級、種族以至文化的複雜面貌,面對各種全球化趨勢,他呼籲重新回到「地方」,視地方為反抗鬥爭的場所,另類想像的泉源,以它為基礎對抗跨國性的剝削與壓逼。他深為印度以及世界各地的婦女、基層、環境運動以及土著鬥爭所吸引,這些運動反對現代主義的發展觀,提出另類發展模式,將人與土地、與自然的聯繫置於首位,強調這才是生存的泉源以及社區認同的根據,德里克對這些抗爭目標深表贊同,他重申,重視地方並不意味偏狹的地方主義,相反,各地方的抗爭者必須結成超地方聯盟,否則地方運動只會為全球資本主義所控制。在一片歌頌流變不居、「越界」「起飛」的跨國想像中,德里克強調我們的經濟以及生活必須重新「落地」。

--------

德里克一九九八年初曾到香港講學半年,他的學說與信念實踐在學生中引起了熱烈的討論。一九九九年中國社會科學出版社把他有關全球化與第三世界批評等的文章翻譯出版,名為《後革命氛圍》,他的〈全球性的形成與激進政見〉也被收進北京中央編譯出版社一九九八年出版的《全球化與後殖民批評》中。

2000-1-4