他做了一款遊戲講述同性戀的一生,玩到最佳結局的多是異性戀!?(2019.10.24)

他做了一款遊戲講述同性戀的一生,玩到最佳結局的多是異性戀

摘要:

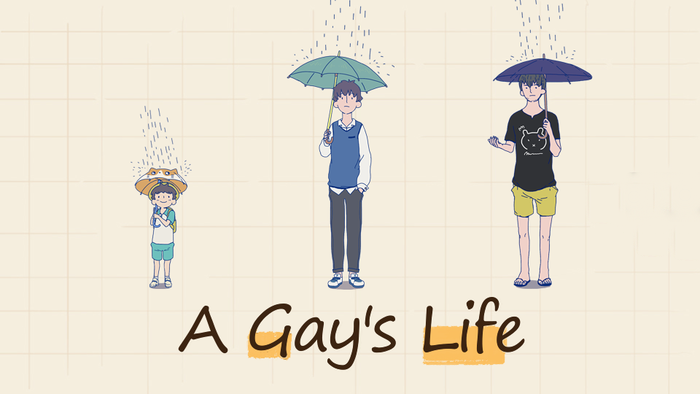

去年,27歲的黃高樂做了一款同性戀主題的嚴肅遊戲,玩家可以從主角凌浩的視角,體驗一名中國男同性戀可能經歷的性啟蒙、戀愛、出櫃、婚姻抉擇和親情關係。

作為一名男同性戀,黃高樂認為自己“比一般的同性戀者要幸運一點”:小學,就意識到自己的性取向,初中、高中、大學時,均在學校出櫃;大學期間,他在疾控中心做志願者,接受到很多正向的引導;向父母出櫃後,也得到了理解和支持。

在北京大學讀博期間,他做了一款名為《A Gay's Life》、定位為科普性質的遊戲。(注:讀博期間,黃高樂退學,目前在一家公司從事遊戲領域相關工作)設計劇情時,採用了一種學術思路,閱讀了大量社會學著作和研究報告,同時把自己或朋友的真實經歷以及國內關於同性戀的新聞內容植入到遊戲中,希望對這個時代的“同志”生活做真實記錄,去除偏見。

文|陳怡含

編輯|胡大旗

這是中國家庭在春節的飯桌上常見的催婚場面,儘管你長相不差、名校博士畢業、有著穩定而體面的工作,仍舊避不開這一步。

姑姑嫌你挑剔,早就要來女生的微信,你卻把人家晾在一邊;叔叔催你早日為家族添丁,說表弟早就想和談了兩年的女朋友結婚,但因為“長孫為先”的規矩,你不結婚,他們也被耽誤著;遠在美國的表妹也被拿來說事,長輩們對她邊留學邊談戀愛、一畢業就結婚、現在全職帶娃的生活格外滿意, “同樣是讀書的命,人家就積極多了,什麼都沒耽誤”。

他們不知道,你一直隱藏著一個秘密:自己喜歡的是同性。現在,你的眼前出現兩個選擇:相親、和女生結婚,或者向家人出櫃。選擇的結果將決定你未來的人生走向,你無法拖延,也不能回頭。

這是遊戲《A Gay's Life》中的經典章節,一旦選擇出櫃,將會面臨七大姑八大姨連續12輪的攻擊,人稱“出櫃12殺”。如果回應不當,他們的話會變成一把把利刃刺向你的心口,急速降低你的自我認同。

遊戲中的重要分支——出櫃。(圖片來源:遊戲《A Gay's Life》)

遊戲中的重要分支——出櫃。(圖片來源:遊戲《A Gay's Life》)

這款描摹男同性戀生命經歷的嚴肅遊戲有著9個不同的結局,最好的一個是主角凌浩安然接受自己的性取向,成功出櫃,和一個玉樹臨風、志願科普艾滋病知識的三甲醫院醫生在國外登記結婚,其他結局包括騙婚、接受扭轉治療後出家等。

遊戲的設計者黃高樂是一名同性戀者,初中、高中、大學時,均在學校出櫃;大學期間,他在疾控中心做志願者,接受到很多正向的引導;在向父母出櫃後,也得到了理解和支持。

設計遊戲劇情時,他採用了一種學術思路,在閱讀了大量社會學著作和研究報告的基礎上,把自己或朋友的真實經歷以及國內關於同性戀的新聞內容植入到遊戲中。

黃高樂希望在粉紅經濟盛行的今天,除了眾多消費主義的作品,還有圈內人對“同志”生活做真實記錄,滿足非LGBT人群(即女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者)的好奇、去除偏見。這款遊戲自去年10月上線所有結局以來,玩家已超過兩百萬人次。

以下是黃高樂的口述:

“如果受眾集中在群體內部,就失去了科普的意義”

我最早萌生做這款遊戲的想法,是在2016年暑假,當時看了一部台灣地區的電視劇叫《孽子》,講述了上世紀七十年代台灣同性戀者的生存狀況。

這部劇是2003年的,故事很虐,在華人圈算是比較超前,在那之前,大陸地區也有類似題材的影視作品。而近些年,我們的作品大多是消費主義、腐女向的,這些作品對推動平權有著重要意義,但我覺得,在群體內部,也應該有人真實地記錄這個時代下“同志”們的生活。

後來我又讀了李銀河老師的《同性戀亞文化》和華東師範大學的魏偉老師對成都“飄飄”(注:成都人對同性戀的一種稱呼)的研究。他們的記錄非常全面,但那是大約二十年前、十年前的記錄。李銀河老師記錄的年代,交友通過公廁,魏偉老師記錄的年代,交友通過同志浴室,而現在更多通過手機軟件。我覺得應該把時間線再往後推十年。

去年3月,我花兩天時間做了一個純文字的小樣,叫《一個基佬的一生》。一位獨立遊戲界的前輩體驗後,建議我做成一款正式的遊戲。

這位前輩是一個直男,對他而言,遊戲的信息量是撲面而來的。比如,他之前認為是同性戀群體自身比較亂,不想要固定的關係,但他玩過遊戲後發現,是因為“同志”在一起的阻力很大,他們的戀情沒有被主流接納,所以感情會更加脆弱。

再比如,他覺得只要真心相愛,國家允不允許結婚都無所謂,但玩過遊戲後發現,婚姻能夠對伴侶的利益起到一定的保護作用,也可以使伴侶在買房、搖號等時候獲得一定福利,“同志”不能結婚,就沒有辦法享受婚姻帶來的保護與福利,這也是一種隱性的歧視。

那個小樣是一個黑色幽默的作品,充滿各種匪夷所思的發展,沒有一個好結局。正式做的時候,我們把它定位為一款科普性質的、娛樂元素比較少的遊戲,希望能夠給這個群體裡的青少年玩,所以對情愛的元素大多一筆帶過,更多去呈現人文的內核,即一個同性戀是怎么生活的,他的家庭、工作和社交是怎樣的。

我們還討論過要不要把受眾縮得很小,集中在LGBT群體內部,後來覺得這樣就失去了科普的意義,因為最需要了解這個圈子的是主流社會。

在设计游戏时,我看了大量的专著和研究报告,他们就像我的一个免责声明,如果有人来撕,可以说这是某某学者或某某机构研究过的。比如在出柜的章节,我参考的主要是王晴锋老师的《同性恋研究:历史、经验与理论》,里面讲了父母的反应分为否认、愤怒、商讨条件、抑郁和重融五个阶段,这些在游戏中基本都有体现。里面的小贴士也是书中给出的经验,比如出柜应该先和女性平辈说。

黃高樂的一些參考書。(圖片來源於網絡)

黃高樂的一些參考書。(圖片來源於網絡)

“完美同志”

近年來有許多耽美作品,大多給人留下“gay都是高富帥”的刻板印象,我做這款遊戲時想要打破這種印象。

給主角凌浩設計人設時,我們在眾多選項中選擇了“普通人”,後來做著做著,不斷往他的身上加更多要素:長相不差、名校博士畢業、工作穩定……

因為現在國內有條件出櫃、有能力為自己發聲、有更多選擇的同性戀者,基本上就是受過高等教育、在一二線城市打拼的人。更下沉的那些人,可見度很低,很難詳細地了解他們的生活是什麼樣子。

有個概念叫“完美受害者”,我們在做這款遊戲、為“同志”去污名化的時候,也帶著一種矯飾的透鏡。凌浩的高學歷與他認知到性取向後的加倍努力分不開,工作後與人合租、週末加班的生活也貼合“普通人”的狀況,儘管如此,還是有被塑造成“完美同志”的傾向。現在我反思,這樣做是不對的,如果讓我重新選擇,我首先就把“博士畢業”這個要素給去掉。

但也有人說,這樣就向大家展示了,各方面都這麼優秀的男“同志”,還是會遇到這麼多問題,這個群體裡更一般的人,面臨的壓力就會更大。

我們沒有刻意地在遊戲中營造代入感,因為不管代入感營造得多麼好,直男在面對男生表白時,還是會排斥。我們更多的是喚起共情,讓玩家覺得凌浩是一個真實的人,他不一定要成為你自己,但可以是你的朋友,你在指點他、幫他做選擇。

在偏後的章節,我們設計了角色轉換:如果玩家選擇騙婚,他們將被切換到同妻的視角,去體驗婚姻生活中的冷暴力,發現丈夫的秘密,和他對峙,體驗同妻維權的艱難。這時就看玩家剛不剛了,剛一點的話,離婚,玩家淨身出戶,而且那時的她應該已經懷孕,還要把孩子生下來給對方養;不剛的話,湊合著過,一輩子都是無性婚姻。

還有一處角色轉換,如果你選擇接受或不得不接受扭轉治療,你的視角會變成“楊博士”。凌浩被送來時,自我認同已經被摧毀了,但你還要通過電擊裝置把他的生理機能也摧毀掉。這條線的結局是凌浩對性沒有了任何興趣,最終選擇出家。

這是遊戲的懲罰機制,如果你做了一個我們認為錯誤的選擇,就要讓你難過,讓你意識到這樣是不對的。

進入扭轉治療後,玩家將化身“楊博士”反復電擊凌浩。(圖片來源:遊戲《A Gay's Life》)

進入扭轉治療後,玩家將化身“楊博士”反復電擊凌浩。(圖片來源:遊戲《A Gay's Life》)

最糟糕的出櫃

我是在做這款遊戲的過程中向父母出櫃的。當時我想,如果遇到什麼精彩的點,還可以做到遊戲裡。

我選擇先向父親出櫃,他是一個受過高等教育的人,我期待他用邏輯而非直覺去理解這件事。去年“五一節”前的一個晚上,我給他發微信,說我是一個同性戀,以後不一定能有自己的小孩,問他能不能接受。

等了大概十秒鐘,他就回復了:“不要緊,我理解你。”我擔心他一時接受不了,還在想“五一節”要不要回去陪一陪他,結果他說:“不用了,我五一要去騎行,你端午節再回來吧。”

端午節回家,我就跟母親出櫃了。當時我們一起逛街,我怕她受到太大驚嚇,讓她扶著點,然後我跟她說:我不喜歡女生,我喜歡的是男生。母親就一直哈哈大笑,最後還說:“怎麼樣,我沒有被嚇倒,我也沒有扶著!”

我當時不明白她為什麼笑,後來我想,這可能是一個初中學歷的母親,能想到的最不傷兒子自尊的應對方法。

可以說,我的出櫃非常順利,但如果把這個過程做成遊戲給大家看,可能讓很多人盲目地相信出櫃是安全的。實際上,在現實生活中,即便你做了很多準備,也可能遇到很糟糕的情況,因為很多父母在這種時候不講邏輯,更願意相信經驗,別人都這樣子過,你也應該這樣子過。

所以,我在遊戲中故意選了一種最糟糕的情況:春節的飯桌上,七大姑八大姨都在,而且你沒有預先給父母做準備工作。這可謂是“炸彈出櫃”,玩家必須在前期儲備足夠的知識,才能挺過“出櫃12殺”。

“出櫃12殺”中的幾個環節。(圖片來源:遊戲《A Gay's Life》)

“出櫃12殺”中的幾個環節。(圖片來源:遊戲《A Gay's Life》)

我們在遊戲中也做了特別設計,有時你選了一個覺得特別對的選項,結果長輩們就是不聽。最誇張的是最後一輪,不管你在四個選項裡怎麼選,自我認同的分值都會被扣,除非你發現左下角那個不顯眼的“求助表弟”的按鈕,讓表弟幫你“擋一刀”。

我們沒有設置被動出櫃的環節,一是因為凌浩的設定是和父母不在同一個城市,被動出櫃的概率比較低;二是我們希望傳遞一種理念,同性戀者要主動掌握自己的選擇,不要拖到被發現時才跟父母談。

我有考慮過,如果在作品裡呈現出呼籲大家出櫃的傾向,是不是正確?為此我諮詢了研究過成都“飄飄”的魏偉老師,他給的回復是:實際上,中國很多同性戀是一輩子都沒有出櫃的,或者說他們能夠跟父母達成一種默契,父母已經知道他們是(同性戀)了,但不會挑明。所以,出櫃的章節後面接了兩大支線,如果失敗,玩家甚至會被送去扭轉治療。

HIV陽性、“0號膠囊”和大事記

2010年,我在中南大學讀大一時,申請成為了疾控中心的志願者。

那時,長沙市岳麓區疾控中心發現我們所在區域的三所大學裡有學生感染HIV。他們想做乾預,但這個圈子裡的人非常隱蔽,戒心也很重,所以他們在學校招募圈子裡的人做志願者,以“地下黨”的身份去了解學生們對性的態度:有沒有人要發生高危行為?有的話,能不能及時干預?比如給他們安全套,或者至少告訴他們疾控中心在哪裡、怎麼走。

我們主要的工作還有一個,配合疾控中心對圈子裡的大學男生做定期的血液抽檢。曾經就有人檢測出陽性,疾控中心的人不會說誰是陽性,只會囑咐我們要更加小心。雖然我後來了解到艾滋病是可以控制的,甚至可以帶病生存到正常的壽命,但還是會覺得特別可惜。

後來我在做遊戲時,也植入了一些做志願者時的經歷和收穫。比如在凌浩第一次遇到醫生的那個科普HIV的講座上,下面有兩個反對的人,他們覺得(應對)HIV最主要的方法,應該是醫護人員研究治療的方法,或者讓病人更好地帶病生存的方法,如果一味強調病人沒有做好預防,就變成了推卸責任。

也有一些我朋友的真實經歷。比如“名媛”線上關於新型毒品的部分,就是一個朋友約的時候,別人給他用了一種能帶來快感的“0號膠囊”,導致他陷入到了一種類似昏迷的狀態。約他的人跑了,他打電話叫人連夜把他送到醫院,才轉危為安。

一些劇情是從新聞得來的靈感。比如凌浩媽媽去公園撐彩虹傘給兒子“徵婚”,是來自同性戀親友會裡的家長在上海人民公園幫孩子“徵婚”的新聞;凌浩奶奶也是參照新聞上的“中國好外婆”來設計的,後者在90歲時公開力挺出櫃的外孫,還嘗試說服女兒、女婿接受。

還有一些是國內LGBT運動大事記的映射。比如游戲開篇,凌浩一家看的新聞是大陸第一屆同志文化節的事情;再比如,凌浩在食堂盛飯時,通過電視了解到自己是一個同性戀者,當時電視播放的畫面,是某個節目裡說的一段關於同性戀的話。

黃高樂(圖片來源於網絡)

黃高樂(圖片來源於網絡)

“玩到最佳結局的,一般都是異性戀”

有文章說我們的遊戲是第一款在中國本土製作、發布的LGBT主題的遊戲,其實不是,之前有人做過腐女向的“同志”主題遊戲,不過那些遊戲更多是為了滿足部分女性對男男感情的憧憬,可能和實際情況有一定的差距,有些更像是“男版瑪麗蘇”的故事。

做這款遊戲時,我們沒有什麼KPI壓力,也沒遇到什麼大的困難,幾乎是很享受的過程,唯一的擔心就是遊戲活不到2019。我們很開心有越來越多的人能看到它,到現在,應該有超過兩百萬人次玩過這款遊戲了。

現在的遊戲有9個結局,我們刪掉了一些尺度比較大的結局,比如游戲主角凌浩不選擇任何一條感情線,只是去酒吧亂嗨,最終染上艾滋。

現有的、最好的結局是醫生線的一個分支,即凌浩和醫生在國外登記結婚。我們發現,一般玩到這個結局的都是異性戀,因為他們沒有真實地感受過(同性戀的生活),選擇會更大膽一些。他們會想,異性戀談戀愛,這個地方應該這樣選,這樣就會選出最平權的結局。

而同性戀會帶入在現實生活中遇到的困難,年紀越大、經歷越豐富的人,越容易玩到出家或者騙婚的結局。

有人反映,就家庭關係而言,遊戲的設計是比較理想化的:只要你選擇出櫃,你和父母之間的親情就不會斷裂。這確實比較理想化,我們也是希望能夠起到教化的作用,給同性戀的父母們看,如果孩子出櫃了,周圍所有親戚都不能理解時,你應該怎麼做。

我曾經就這款遊戲做過演講,後來有在場的未成年人的家長給我留言,說孩子覺得我的分享非常好。還有一個喜歡這款遊戲的大學生到北京後專門來找過我,想看看作者是什麼樣子。他對凌浩的夢境那個橋段特別感同身受:還是中學生的凌浩在夢裡撐著一隻船,路過維納斯的雕像,沒有感覺,又路過大衛的雕像,有感覺。玩到那裡,他就決定要把它玩完。

而大齡同性戀者的反饋則是,我不玩這個東西,因為生活已經給了他們足夠的經驗,如果有時間,寧願玩一些更加有感官刺激的遊戲。

最近我們準備給遊戲做一些更新,一是翻譯出英文版,滿足很多想玩但玩不了的外國人;二是做一個凌浩在國外結婚後帶丈夫回家見父母的番外,希望能在下個春節前做出來。