圖文■秦續蓉

今年金馬影展,一片《瑞凡費尼克斯未完成》(Dark Blood)讓我對費尼克斯的記憶迅速鮮明起來,想起那個在《男人的一半還是男人》(My Own Private Idaho)裡的麥可,野火營堆旁壓抑的傾訴,總是孤身站在愛達荷州筆直的公路上,茫然、混亂、漫無目的。而這些之所以記憶深刻,大概是與我假想中費尼克斯去世時前的狀態合而為一了。

印象中,有好些公路電影就像《男》片,儘管有分明的結構,依然是很內在的電影類型;我看過的公路電影不多,也還未能一睹文.溫德斯(Wim Wenders)的公路3部曲,卻想分享幾部不太主流,且屬於創作者自己的公路電影。

觀看這類公路電影,你不太需要高潮迭起劇情的餵哺,相較角色,較能敏銳感受到位居幕後的「存在」。角色們可能回到原點、窮途末路,或發現旅程完全喪失意義,也可能達到目的地,有了一番新氣象。

漂泊的宿命

就從葛斯范桑(Gus Van Sant)的《男》片談起,他把身為男同性戀無垠的寂寞,透過無望的尋根之旅,被任何可稱之歸宿的「家」排除在外。

本片的主角麥可,一共遭遇了3次對家的幻滅:一是來自母親的原生家庭,麥可依戀母親,卻無法與母親形象重疊的女人(也是他唯一有興趣的女人)發生關係,這是因為麥可的舊疾──在極端愉悅或難受的情緒衝擊下,短暫陷入記憶裡關於家的片段,導致他抽搐直到失去意識。麥可的「疾病」是象徵性的,當時他的腦海湧現的是房子、風車、狗、母親和孩子,一個同性戀無法複製美國夢典型的家庭。

麥可的第二個家,由街頭流氓首領鮑伯與年輕流浪漢組成,麥可暗戀的史考特是其中一員,是與市井流氓打混的富家公子,他可能成為麥可最後的歸宿,他們脫離街頭,啟程上路。

兩位男主角的故事發展,范桑似乎偷渡了莎士比亞的《亨利四世》,以意氣風發的史考特襯托麥可的孤獨無依。

史考特與父親、鮑伯之間的抗衡,就像是哈爾王子、亨利四世、福斯塔夫的翻版:一樣的王子漂白計畫,洗心革面繼承父親的江山大業,之後一樣毅然決然背離如親生父親的無賴。不似莎士比亞筆下的亨利五世,贏回將士的效忠、大敗法軍、迎娶公主,史考特不過是藉著麥可的尋母之旅來到羅馬,征服了一個羅馬女孩後回家成婚,成了衣冠楚楚的生意人。

尋母未果,又遭拋棄,麥可的旅程回到原點,無論哪一個「家」都只是海市蜃樓,范桑喟嘆同性戀漂泊的宿命,過客常駐,歸宿卻在渺渺遠方。

藥物、性愛、美國夢

藥物與性愛彷彿是公路電影的必備要素,尤其是創作者對時代頗有微詞的時候。《賭城風情畫》(Fear and Loathing in Las Vegas)一片改編自美國作家杭特湯普森(Hunter Thompson)的半自傳作品《賭城的恐懼與厭惡:美國夢中心世界的野蠻之旅》,整部片完全浸淫在湯普森和他的律師朋友Dr. Gonzo主觀、嗑茫的幻覺中,前往賭城採訪敏特機車大賽只需要一箱毒品和兩顆從未清醒的腦袋,他們將以最不著邊際的方式貼近事實,做第一手的「剛左」(註1)報導。

影片僅浮雲般帶過1960年代樂觀氛圍下各種反戰、自由和解放宣言,此行的動機絕不是機車大賽,而是表象之下美國夢的核心。《賭》片裡的美國僅有兩種,要不是一路上目光所及的現實:官員對旅館櫃檯人員的惡霸行徑、女性與同性戀吞忍言語和肢體的剝削、政府對藥物成癮的妖魔化,就是過度樂觀的幻覺!

也許是對自由疆界和拓荒理想的嘲諷,主角們刻意被侷限在各種閉鎖空間裡:旅館、賭場、荒漠之中的電話亭,靠幾顆藥丸、酒和破碎的記憶,記錄美國的真實面貌。而美國夢好比藥效發作後現形的蟲怪、變形的人類,清醒後作噁的恐懼與厭惡感,才是對這個國度的真實感受。這是杭特湯普森對這個時代消極和頹敗的態度。

同樣以荒謬行徑映照現實的經典公路電影,一定要提艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)的《你他媽的也是》(And Your Mother Too)。

《你》片像是規矩的公路電影,兩男一女的性愛之旅,途經村莊、小鎮,直奔名為「天堂之口」的海灘。柯朗同樣選擇狹窄的空間(這次是車子),當作尋歡、隔絕現實之地,並經常切換車內、外的畫面,例如富家子提諾丘望向窗外,看著至親傭人保母的家鄉,露出茫然無知的表情,以及露意莎對方才一閃而逝、一生摯愛斷送生命的地方,假裝或者遺忘。

穿越最親密的土地,原鄉或死蔭之地,竟成為平凡無奇的風景之一。這些畫面隨著車速立即消逝,是柯朗在這輕盈的基調上,點上重量的筆觸。

柯朗隱約將絕對的自由與正視現實(貧窮和死亡)劃上等號,提諾丘與胡立歐此趟逃避又安逸的解放之旅,必然使得「天堂之口」成為他倆幻滅之處。片中點出墨西哥的社會階級壁壘分明,性愛並沒有加速任何可能的流動,他們回到城市,重製父母一輩的生活。

溫德斯的烏托邦

說到公路電影,實在不能不提文.溫德斯(註2)的電影,這裡談談勉強可搭上邊的《巴黎,德州》(Paris , Texas)和《里斯本的故事》(Lisbon Story)。

借用《溫德斯的電影旅程:賽璐珞公路》一書的作者亞歷山大.葛拉夫(Alexander Graf)的觀點,溫德斯認為,影像不應作為故事的附庸,而需有獨立的意義和發聲的空間;電影也不是無意義現實的複製,所以故事應是電影內在的「秩序」,《巴》片則是溫德斯嘗試在電影影像與故事之間取得平衡的成功之作。

來自德州沙漠的失語男子崔維斯,目的地不明,在前往尋找德州名為「Paris」這塊土地時,由失散4年的弟弟帶回洛杉磯的家,短暫停留後與兒子啟程,前往休士頓尋找4年前逃走的妻子,妻小重逢後,他驅車遠去。

儘管是最傳統的敘事,溫德斯的故事仍不在主角或故事,《巴》片實際上是影像的解放旅程,一方面當崔維斯失語時,廣袤的沙漠能代為刻畫他毫無方向的茫然心境,另一方面,隨著崔維斯對於自己曾對妻子禁錮的漸漸覺醒,抑或領悟他的父親曾對母親開的「巴黎」玩笑(先讓人誤以為她來自法國,最後才加上「德州」),總讓母親感到尷尬;影像也逐漸深入對被凝視的女性形象的反省。

妻子在休士頓做著包廂內的情色工作,隔著玻璃,她被要求滿足窺看者的需求,卻無法看到對方。溫德斯透過崔維斯想永遠駕馭年輕美麗的妻子珍,以及珍的工作,批評觀眾和影視產業對影像的濫求和消費──影像被禁錮,只為了滿足特定的需求。

《里斯本的故事》承接溫德斯相同的渴望,這次是聲音,它不應淪為影像的附屬配樂。片中的德國導演弗德里希面對被眼睛「污染」的影像感到灰心喪志,拋棄原先記錄里斯本城市的影像,而音效師好友溫特並不知情,跨越歐洲主要幹道,從德國來到里斯本為弗德里希已放棄的電影配音。

當弗德里希正陷入他的「黑暗時期」(他直到片末才出現,象徵影像與聲音再次完美結合),溫特正收錄里斯本城市的各種聲音。溫德斯採用很多方法凸顯聲音的主體性,例如溫特以手邊配樂的工具製造聲音,要孩童們猜出一個情境,葡萄牙聖母合唱團(Madredeus)團員們的出現不是屬於情節的一部分,而較像是與溫德斯影片的暫時交會。當溫特將泰瑞莎吟唱〈阿爾法瑪〉的歌聲配進弗德里希的影片時,里斯本這個城市才算是真正活了起來。

《里》片是部極富詩意的片子,溫特的心境一如佩索亞(Fernando Pessoa)的詩句:「我聆聽而不睜眼,卻什麼都看得見。」當聲音與溫德斯的影像完美結合,就像是還原里斯本真正的面貌。

溫德斯尊重影像,他絕不急呼呼只想說故事,公路電影到了溫德斯手上,不再只是個人對於時代的長吁短嘆,而是具實驗性的追求。誰說公路電影一定只能是角色的旅程、觀眾的觀影之旅,它還能是導演的烏托邦之旅,為「電影」誕生了新的意義。

註1:Gonzo,摒棄客觀、以記者全然主觀報導的新聞書寫體。片中,主角的律師好友便被直接名為Dr. Gonzo。

註2:德國新電影三傑,分別是韋納.荷索(Werner Herzog)、雷納.華納.法斯賓達(R.W. Fassbinder),和文.溫德斯(Wim Wenders)。

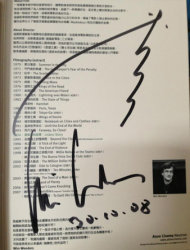

(圖說)2008年10月,溫德斯受邀來台宣傳他監製的《一頁台北》,我也不例外興奮無比跑去要了簽名。