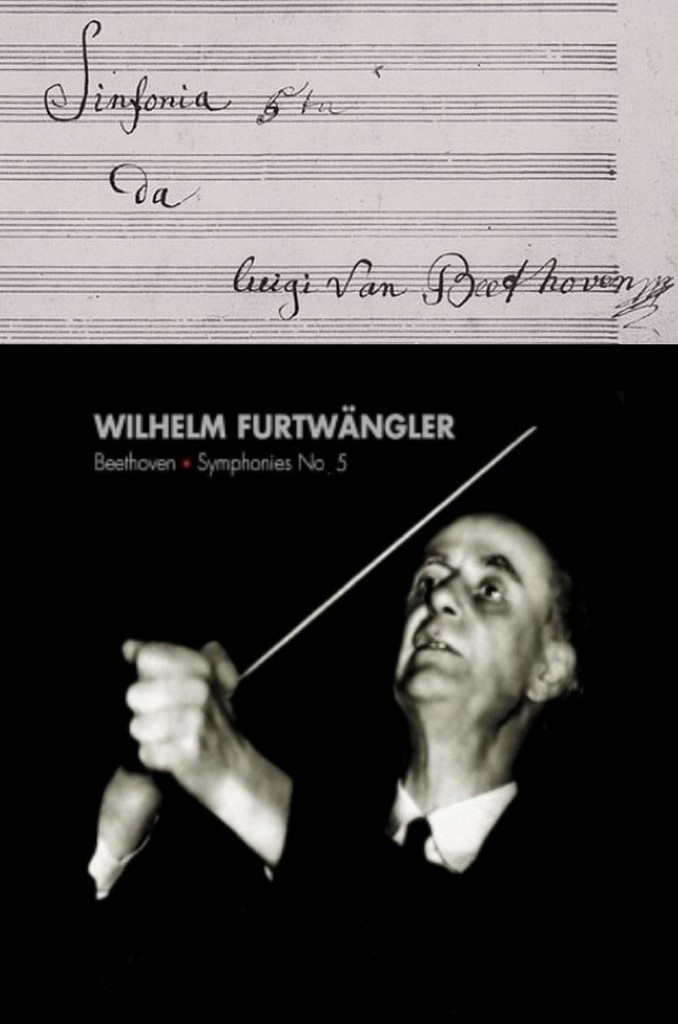

福特萬格勒論貝多芬(三):貝多芬與我們。詳論貝多芬第五交響曲第一樂章(下)

福特萬格勒論貝多芬(三)

《貝多芬與我們。詳論貝多芬第五交響曲第一樂章》(下)/ 1951

現在回到第五交響曲的第一樂章,我希望把注意力擺在剩下的最重要特色上。發展部同樣以支配其他樂章的精簡性來表現其特徵。正常來說,在發展部後回到開頭的樂段,即所謂的再現部,乃是奏鳴曲式的關鍵時刻,但此處情況卻異於尋常。再現部並未預做醞釀和前導,直接由開始的動機主題帶頭突然出現。這種反常現象的背後原因,唯有在我們聽完整個樂章並充分了解開始的動機主題使樂章成為整體的作用之後,才變得清楚明白。的確,這就是該主題的支配性,其運作可謂建構了樂章整體性的概念上原則。

同時再現部本身不只是重複而已。心理上的狀態已經改變。第一主題的特性如今轉向反省和抒情,呈示部中巨大壓迫性的延長記號在此轉為哀悼的終止式(cadence,韻律),由雙簧管演出;接著後頭更為強而有力的方式,樂章隨而重獲動能。

由於看起來是由強力和勁道所組成,使樂章產生額外的緊湊力,這導致貝多芬覺得需要一個延長的尾奏。海頓和莫札特賦予尾奏較少的重要性——將奏鳴曲式的樂章帶向總結的這個段落,經由呈示部、發展部和再現部進行的適當動作之後,正走向結束。然而貝多芬卻使之成為契機,讓他的主題恣意歡騰,將他最初視景的意含一直進行到最終的結尾。開始的動機在這個點上重新出現,這回沒有延長音,並結合了所有小提琴的合奏向上衝刺——最後一次令人想起開頭的驚恐世界:

溫加特納論及這些小節說:

「我知道,除了海頓交響曲中沒有樂器演奏的一段外,在管弦樂的文獻史上從來沒有一個樂段製造出如此強大的衝擊。聽起來彷彿這些弦樂器和木管樂器演奏者是一群巨人!難道思想的力量如此巨大,以至於我們心靈上的耳朵比生理上的耳朵聽到得更多?」

貝多芬就像在出神的狀態中,以無止境的強度驅迫音樂向前向上,直到巍峨的開頭音型——如今放大到恐怖的尺寸——首度重新出現為止。然後幾個簡短小節的回顧,極弱地、像遙遠的夢境,接著,突然加重的結尾。所以,經過一段長達十多分鐘的跨度之後,一場莎士比亞或艾斯奇勒斯(Aeschylus)的悲劇,終於透過音樂的姿態和語言表演完畢。

回顧整體樂章,在聆受組成它的各個部分之後,我們特別被曲子最後留下的強烈和同質的印象所感動。然後,貝多芬持續不懈的創造心靈迅速將我們從這個樂章巨人般的天地轉送到第二樂章的心神平和,中間穿插著英雄的宏偉片段。接著是詼諧曲,藉著簡短回顧第一樂章,將交響曲留給終樂章的高潮,像這樣的終樂章除了貝多芬沒有人甚至敢於估算一試。在這裡我們再度面對稍早提及的貝多芬的典型特色——他從全然不同的靈感來源進行而朝向最終統一的創作方式。一個想法激生另一個想法——就是說,他思想的順序是決定性的因素。唯有按照這個順序,這些想法才能一起組成呈現給我們的作品樣貌。貝多芬並非創組一個觀念:這個觀念是根據並協同他所處理的音樂素材,從而主動性地發展形成。只有以這樣的方式,他作品中的「諸多觀念」才可能獲致從創生的最初瞬間所運展開來的、無邊無際的暗示力量。

我們不時會遇到這樣的人,他們覺得必須擺脫貝多芬的音樂,藉口是他的音樂內容有時候顯得「文學性」,就像李斯特的浮士德交響曲,或者許多近期作曲家的交響詩,作品都是基於 悲嘆與勝利 7、「從黑暗到光明」的模式。但是這樣的觀點完全不符合貝多芬的作品。他作曲的方法是客觀的、實用的( functional 功能取向的),避開了所有的虛情假意。他的本性就是:任何表現必然採用最簡潔的形式——如前所述,這是從頭到尾徹底想透他樂思的成果。他憑著音樂史上獨有的才賦而有能力做到這一點,是他巍峨般權威的最終來源。

最後,幾點總括的觀察。貝多芬運用音樂的方法是屬於他那時代所有的。他運用在旋律上、和聲上與節奏上的素材,很難和他的先驅者海頓和莫札特區別開來。的確,我們甚至可以說,與貝多芬相較,莫札特運用起他的資源更為充分、更具彈性、更加敏感。就和聲及對位而言,一如人們的看法,巴哈更貫徹始終、更活潑、更具進步性。然而,在最深刻的層面上,我們迄今仍可感受到貝多芬第五交響曲所激發的革命性力量,它發揮到淋漓至盡、耗盡本身的地步。在面對這首曲子時,我們這些依然能夠有自發性思考和熱情的人,完全忘記所謂的歷史背景知識——這是我們廿世紀人用來像鉛錘般套在身上的自我侷限。貝多芬影響我們意識的方式,正如歌德論及拜倫時所說的:「他不是穿著古典或浪漫的外衣,他就是我們當代人。」8 一百五十多年到現在,我們依然忍不住為他創造的卓越成就尋找客觀的解釋。

我同時想請大家注意另一個重要的問題——亦即,貝多芬與他的聽眾間的關係。如果個體與群體間的關係有點兒「不對勁」時——特別是藝術家與觀(聽)眾之間的例子——正如一般人的處理方式,我們必然先尋找原因並試著確定是誰的「錯」。這個錯也許在於公眾無法提升自己迎上藝術家飛翔的想像力;另一方面,也許在於藝術家不能清楚傳遞訊息。不管是出於哪一種情況,都需要藝術家本人來定奪。而貝多芬永遠在自己身上找尋錯誤。在我看來正是這一點証實了他為了直接性和清澈性而努力不懈。

歌德說過:「如果有人希望我傾聽他的意見,他最好把意見說清楚。我自己的不確定性已經夠多了。」9 這段話使人想起貝多芬。我們可以從心理學推論出藝術家與他的聽(觀)眾間——也就是說,和他尋求並取悅的公眾之間——互動的形式。貝多芬認真看待他的聽眾,而且極端地認真。他並不試圖說教或壓服他們,更不用說近來所流行的各種方法逼迫他們屈從。他會憤怒地拒絕這樣的方法。他在音樂內容和形式的論證上,堅持嚴格的邏輯形式,其間沒有一瞬的停歇。這顯示了他如何看待與聽眾間的關係——這些聽眾是他試圖說服並希望被他們正確理解的——這關係建立在心靈的密切交流上。他們是他的夥伴、是與他平等的人。他不但像看待自己一樣認真看待他們——他看待他們如同鄰人一樣,正如聖經上所說的,愛人如己是他的責任。他既保證平等聽眾的存在,並促成創造出這樣的聽眾。的確,他的音樂差不多是產生現代音樂會聽眾,以及我們所知的音樂生活得以發展的原因。每一場演出都促成一種理想共同體的存在。

在貝多芬作品中,戴奧尼索斯(酒神)和阿波羅(太陽神)、狂喜的放縱和冷靜的節制,結合起來追求共同的目標。他靠著說服力使我們心神蕩漾。他無法推敲不能達到平衡和明確結尾的音樂表達方式;也不會推敲侷限於智性領域的表達方式,以至於沾沾自喜地滿足於熟練的技巧成就。

至於他所施加於我們的所有神秘力量,其實並非他所渴求的。他並不希望君臨我們,像許多現代作曲家那樣、假裝一種了不起的孤離態度,也不會想方設法與眾不同。他不是浪漫主義者——他並不熱衷於非理性的突然爆發,或喪失自我節制,或沉緬在自己成就的光環裡。最重要的是,他從不恫嚇我們。

這或許是貝多芬傳遞的訊息所以帶給今日我們巨大重要性的因素。可以愈來愈明顯地看出來,我們現今的危機——無論在政治上、總體文化上、以及特別同樣在音樂上——是實際上的社會危機。團體和組群紛紛浮現,自認為完全與社會其他人互不相容,並剛愎自傲。前衛音樂和那些在早期傳統中滋養長大的人之間唯一的可能關係,就是相互恫嚇和毀滅。我們似乎放棄了對於無限多樣性和自然界取之不盡用之不竭的盎然表現所懷抱的信念——這乃是任何合理、健全的時代以及任何真正文化基礎無可質疑的假設。有諺語說,條條大路通羅馬。然而時下每個人無論為的是什麼,似乎只知道自己決定獻身的特別之路。

由此來看,仍有個小疑點存在。不久在某些地區進行的文化恫嚇——而現今仍在那些地區積極推行的——不免令人想起納粹政權時代特有的恫嚇方式,亦即禁止所謂的「墮落藝術」。

________________________________

譯者註:此處福老暗指影射1945-47年去納粹話聽審期間,禁止他以及其他同僚指揮演出之事。

_______________________________

_

貝多芬在創作音樂並藉以與我們溝通的方式上,避開了任何形式的恫嚇和高壓。當所有其他方法失效時,才會出現高壓;而一個社會只有不再相信心靈的力量可以自行抉擇時,才會準備接受權威政府強加的決定。貝多芬——不是以權威的方式,而是以容許每一個人參與的方式——做他的決定。這首第五號交響曲呈現時,一邊是激盪的熱情,另一邊是簡潔和精準,共同傳達既是個人的又是群體共享的經驗。在這樣的音樂中,個人與群體對抗的問題——所有我們今日知識界危機的根源——完全失去任何意義。

因此,貝多芬的音樂代表著統一和協調的力量取得勝利的明證,是音樂語言與心靈語言、以及形式結構和刻畫人類戲劇性融合的明證;更重要的是個人與宇宙、驚懼的靈魂與人類全體融合的明證。「兄弟們,在繁星點點的蒼穹之上必有慈愛的天父居住」這是席勒的呼籲。當貝多芬在第九交響曲的終樂章用了這首詩句時,他不是扮演佈道家的角色,更非煽動家。他只是單純地做他從開始以來一向所做的自己 (He was simply being what he had always been.)。這就是為什麼直到今天,他仍有力量撼動我們的原因。

(全文完)

________________

英譯原註:

7. 《悲嘆與勝利》是李斯特交響詩《塔索》的副標題

8. 出自歌德與埃克曼的對話。福特萬格勒一向如此——他引用的句子常常與原文有段差距。

9. 出自《格言與思考》(Maximen und Reflexionen.)(中譯:歌德的語錄集)