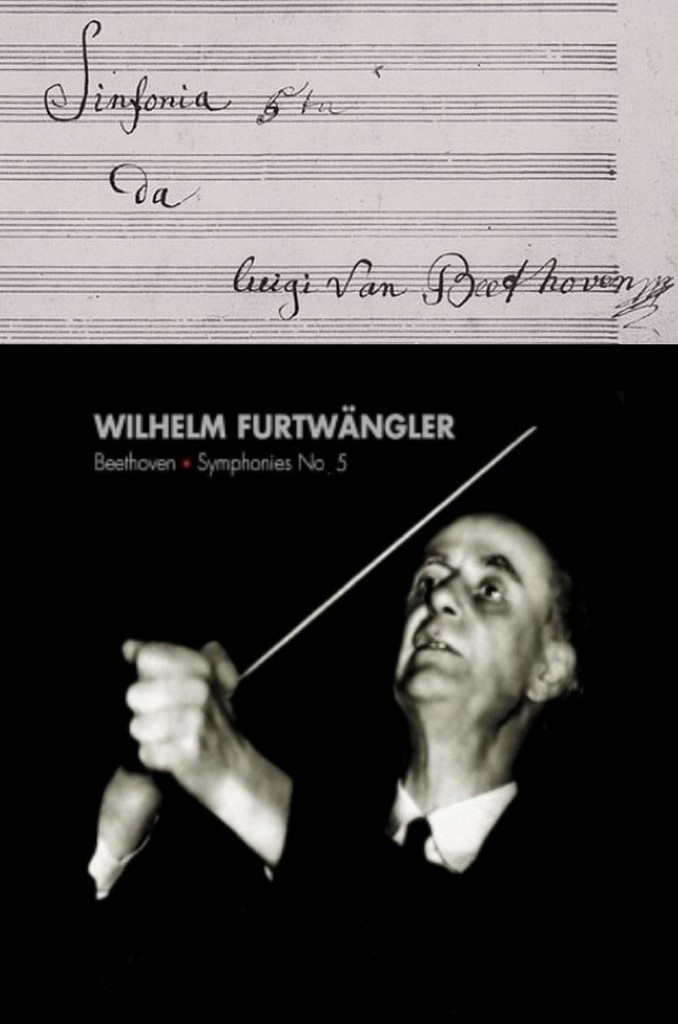

福特萬格勒論貝多芬(三):貝多芬與我們。詳論貝多芬第五交響曲第一樂章(上)

文長,分 上、中、下 三次刊登。

福特萬格勒論貝多芬(三)

《貝多芬與我們。詳論貝多芬第五交響曲第一樂章》(上)/ 1951

我說的「我們」是指一般人,而非身為作曲家的音樂家。這兩類不同範疇的人,興趣不盡雷同。其原因在於作曲家受制於原始素材的特殊主體——或者更準確地說,因為他的素材(現代的和聲、節奏等等)正是屬於特殊的歷史發展階段,因而對他的創作活動強加了限制。從當代作曲家的觀點來看,貝多芬屬於遙遠的世界。雖然他音樂語言的某些個人特色——例如強調結構和精簡的音樂論證——仍然可以教導當代一些東西,但現代作曲家普遍不關心貝多芬和他面臨的問題。

然而一般人的感受則不同。根據歷史的觀點,所謂的現代文化——我們這兒是指現代音樂——光憑它目前存在的事實,就證明是適合表現我們時代的。不過由於現代作曲家過於依賴他們的素材狀態——有人會說,太受素材的支配——於是問題產生了:他們有能力充分而自由地表達時代精神到什麼程度?

有一個廣獲支持的理論,認為歐洲音樂實際上走到盡頭了,而且有人把這樣的聲明當作宗教信仰般,不惜全力予以曲護。雖然,將個人的缺失普遍化使其看起來非個人的問題,就人性弱點來看未可厚非;雖然,我們可能根據他們的行動,承認這個理論的擁護者,恐怕冒著危險即將證實「音樂的確來到盡頭」——但是,我們切不可低估這種態度所內涵的危機,或者察覺不出我們音樂生活上各式各樣嚴重危機的徵候。反過來說,如果,我們的注意力不是指向現代產出的矛盾而曖昧的作品,而是面對像貝多芬一樣的音樂時,情況又變得如何呢;而這音樂在過去一百五十年來持續不斷地證明了它的的生命活力?

我們現在就來看看貝多芬的第五號交響曲。針對這件作品,我並不打算提供一般人所謂的「歷史評價」;它的創作起源、它的地位價值並非以下討論的主題。我真正感興趣的是根據這首交響曲,來審視我們現今對於某些音樂會演出的反應態度。在面對現今所有關於音樂的不負責任、花俏無稽的議論時,基本上我們要緊緊盯牢手頭的作品。我盡可能少談感受部分——包括我自己的——而盡量專注在源自貝多芬樂譜的事實上。

貝多芬第五交響曲的開頭不是尋常的開頭。相反的,它在音樂史上是獨一無二的。我們面對的不是傳統意義上的第一主題,而是四個小節的音符作為一種開始動機,以大寫刻在樂章的開頭。認為這有名的樂句是貝多芬寫「命運在敲門」,這是有道理的。

當我們仔細檢視這些開始的小節時,我們發現看起來對稱的、各包括兩個小節的兩個樂段,其符號的標示是不規則的。第二樂段的最後一個音符橫跨兩個小節,而非如前個樂段的一個小節。 由於這不是偶然寫下的——凡樂章中這些小節全部重複的地方,到處可見同樣的符號標示——我們不得不自問背後有什麼樣的意義。因為一定有個理由在。指揮費利克斯·溫加特納( Felix Weingartner )1研究貝多芬的交響曲非常深入,在他的著作《古典交響曲演出提示 Hints on the Performance of Classical Symphonies》中探討這額外的小節,發展出詳盡的理論。該理論以這多出來的小節為根據,訂正了整個第一樂章的分句表現(phraseology)。我們沒必要深入討論溫加特納的理論——那是完全錯誤的——不過這倒令我們納悶:何以知識這麼淵博又經驗豐富的一位指揮,不能馬上認出貝多芬符號標示背後的明顯理由。

無論如何,這問題無法藉著重新詮釋演出整個第一樂章的分句表現來解決,以這樣做法來證明多餘小節事實上並非多餘的,所得到的滿足是可疑而不實在的。關於這問題,有另外特殊而引人入勝的一面。最近出版了無疑可以接受的原始譜稿的摹本,我們可以清楚看出貝多芬是在第一樂章全譜刻好之後才添加這個受爭議小節。他認為這個小節如此重要,所以才在樂章的每一個相應位置,也就是說,從再現部的開頭一直到結尾一一予以插入。

是什麼導致他這麼做?這問題很容易回答。簡單提示一下:第二個休止符比第一個延得更長。目的何在?當然是為了使聽者注意到,這有兩個休止符的四個小節形成了自足的單位而與作品的其餘部分脫離。換言之,這延長是為了結構的目的。

如我所言,在交響曲的開頭,這四個小節具有開始動機的性質,是章節的標題。然後作品才能正確進行。音樂進行得越久,這四小節的功能變得越清楚,直到最終它們顯現為整個樂章的主導樂念。也許貝多芬自己在作品推展中逐漸意識到這情勢,因之隨後覺得有需要做這譜記來提示什麼是危急的重要關頭——因此延長了第二個休止符。這就是問題的所有答案,而溫加特納和其他人則絞盡腦汁都想不到。

那麼,我們從貝多芬採取的手法得到什麼結論呢?首先,要在正確寫出和標注的樂譜和它是否聽起來正確之間做個決定;貝多芬優先考慮聽起來的聲音。他認為音樂基本上是給人傾聽的,而非給人思考的。我們現今的音樂家來說,這是重要論點。在貝多芬看來,最有關係的是聆聽過程,這經驗是當下的並受生物條件制約的。音樂若不是用來聽的,無論多麼「正確」,就是達不到他所看重的存在程度。他認為,掌握作品形式上的結構絕對先於掌握作品整體的意義。而正如第五交響曲開頭的這些小節所顯示的,結構的清晰是他優先而無條件的要求之一。這意味著,若結構只是蟄伏於作品當時的條件——這在貝多芬時代可是全歐洲音樂的現狀——那麼並不夠完備;它必須被直接感受並聽到,可以說,必須穿透聽者的肌膚令其激盪。

因此,就貝多芬第五交響曲第一樂章的著重點來看,如果聆者未能立即掌握前四小節的效用的話,勢將危害匪淺。這類似於理解文字所組成的邏輯論證的過程。貝多芬的音樂需要被當作邏輯言辭來了解,多少可當作包括文辭和概念的一篇演講或佈道來理解。

很多人會認為這是理所當然的。其實遠非如此。無可否認,我們總是可以聽到音樂作品必須清晰而邏輯建構的要求,在某些時代這呼聲尤烈。但這從來不被認作是理所當然的,現今尤其不這麼認為。我覺得對我們重要的是:理解貝多芬的音樂概念操作與許多當代作曲家所持的是如何不同。當然,所謂的無調性音樂是基於不一樣的原則,不過現今的調性作曲家也早就拋棄了貝多芬所瞭解和定下的必需條件——一件音樂作品必須有邏輯的一貫性。到底在多大的程度上,我們能夠並有資格在我們的時代中、為我們的時代重振這個必需條件?

我們且回到貝多芬的樂譜,看看開始的主題如何繼續發展。首先,兩個四小節的樂段穩固地建立起C小調的主調;接著,這些四小節的樂段讓位給兩小節的段 ,由第一小提琴部承接,並加快了速度、急迫地驅向新的休止點——新的停留記號。這嶄新的休止並無開頭小節的休止般巨大不朽的特性,反而像似水壩,使得先前小節激動奔放的流動到此衝擊四濺而消耗能量。華格納說,這休止符應該持續「一段長時間並含帶驚恐不安」。2

開始的動機,出現一次而非兩次,然後突然移到下屬音,並遵循同樣模式——兩個四小節樂段壓縮成兩個兩小節樂段。接著,出現精彩的發展部,兩小節的樂段進一步壓縮成一小節的樂段,這單一小節的旋律配置取代了之前涵蓋兩小節的東西。而這一個小節重複了六次之多,每次重複音調都提高一些,直到最終抵達上部C為止:

這個增強效果是建立在急促的速度上。一旦達到了上部 C (upper C),巨大的齊奏在兩個展開的四小節爆發出來,而於高潮點時,由於削弱的七和弦突然明顯侵入,導致戲劇性地改變方向,將我們猛然寧轉出C小調而進入相關的降E大調,一級第二主題的主調:

我們有這樣一個感覺:整個樂章正在此關鍵點上改變巨大的主軸,轉身面對新的主題。

很顯然,我們在此處所試圖描述的樂段配置,扮演著重要的角色。這段音樂處理的重點在於四小節樂段轉為兩小節樂段,再由兩小節樂段轉為單一小截的變形過程。這可以說是在前景發生的情形。但是這兒也有另一種樂段週期化(periodization),它並非著重於作品的動態,而是關注在靜態上。這正是溫加特納試圖解釋音樂開頭的多餘小節時,所訴求的方式。也就是說,將整體樂章做週期化,或者更準確地說,將樂章劃分為二或四小節的正規區段。這是整個貝多芬所處時代的基本樂段週期化,而巴哈和莫札特視之為理所當然的。海頓,以及在他影響下的貝多芬,則經常偏離這規準。但是這樣的偏離現象,只被當作基本上不可挑戰的規則下的例外。現今,這原則已經不再通行了——我特別想到巴托克和史特拉汶斯基 3 以及他們追隨者的作品中,所包含的不規則節奏和固定反覆的音型(oistinato figures)——我們將追問其目的和價值何在。

當代作曲家所以規避正規的樂段週期化,正是因為那樣的劃分太過規則了。節奏的改變,被認為比起劃分為對稱樂段的音樂更加豐富、更有活力、更貼近生活(life)。但是這樣的認知忽略了在音樂作品中各式各樣個別的部分間,對稱比起長度不規則的樂段,包含了更豐富更微妙的關係。節奏不規則的作品就像沒有路徑和路標的荒野之地。我們設法在其中闖出一條生路,但永遠不知道自己身在何處。另一方面,具備舊式樂段的作品,則包含了古典終止式(cadences) 固有的調性關係和張力等相關特質,就像是有各個方向溝通路線的地方,從一處到另一處有快速而清楚的通路。在這樣「週期化」的區域,我們在任何時間任何地點,都準確知道自己究竟身在何處或要往何處去。

這並非無用的認知。它反映了所有人類的生物性需求。音樂的樂段週期化不只是有關智性的問題,以幫助人們理解作品,同時也是符合所有存在界基本重要需求的東西。現代的觀點則毫不贊同這種看法。其實,它所主張的非週期化音樂所含的非理性節奏是為更早期的、更為自然狀態的音樂思考和感受階段。歷史上,不規則、非理性的節奏總是遭到講究比例的嚴格樂段週期化所抵制。換個說法:在不規則的節奏後頭存在著自由的欣喜精神,鄙視結構的紀律,然而理性的結構目的在於創造形式,力求汲取所有生命力量並將之表現出來,其中甚至包括了自由和非理性的力量。

尼采引用了太陽神阿波羅和酒神戴奧尼索斯來形容這二分法4。然而,在我們現在的語境中,我們需要了解,我們並非處理那些注定衝突的力量,而是面對著如何調和這兩者的挑戰,這正是由貝多芬開所始承擔的。稍後我會再度談到這一點。

(待續)

________________

英譯原註:

1. Felix Weigartner 費利克斯·溫加特納,1863-1942,奧地利人。他曾在威瑪跟隨李斯

特學習,是創造力豐富的歌劇、交響樂和室內樂作曲家,但主要以指揮留名後世。1908年繼承馬勒在維也納公同歌劇院的職位。除了福特萬格勒提到的書之外,他還寫了一本論指揮的實用手冊(1895)和一篇研究論文題為《迄貝多芬為止的交響樂》(1906-18),福特萬格勒從中引用了下文的句子。

2. 這句出自華格納的論文《貝多芬》(1870)

3. 對巴托克有此影響的匈牙利民謠富於不規則的節奏。在史特拉汶斯基作品中,代表不規則節奏最具權威的則是《春之祭》。

4. 希臘文化中阿波羅式—戴奧尼索斯式二分法是尼采在《悲劇的誕生》(1871)一書中所擬議的。