2017-06-14 21:49:22Katle and Joe

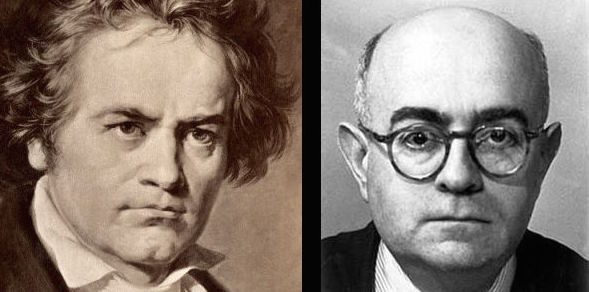

阿多諾論《貝多芬的晚期風格 》

最近在網路上看到阿多諾「論貝多芬晚期風格」的兩篇中譯:一篇是大陸的翻譯,另一篇是台灣的譯文。前一篇讀得不知所云;後一篇讀來偶爾思路糾結,殊感可惜。

這麼重要的一篇音樂論文,理當有個清楚明瞭的中文譯稿,便不揣淺陋冒然一搏。翻譯時首求意思明白通達。於是不免增加標點和分句,或變動其倒裝句法,或增加修飾語詞,讓意思更加流暢易懂。

本譯文主要依據Susan H. Gillespie的英譯,時或參考Edmund Jephcott 的翻譯。前者信實但繁複,後者簡明但少了一些細節的刻畫。所以還是以前者為主,遇到艱澀難解之處,便參酌後者來釐清思路。

這篇譯稿,一方面礙於在下的才識,另一方面迻譯是根據我一己的理解來進行,不免有欠周全,還祈方家指正。

英譯原文參見:https://fswg.files.wordpress.com/2013/08/adorno-late-style-in-beethoven.pdf

_______________

貝多芬的晚期風格 / 阿多諾 (英譯:Susan H. Gillespie)

深具重要性的藝術家,其晚期作品的成熟性不同於果實的成熟。絕大部分的晚期作品並不顯得光滑圓潤,而是呈顯皺摺甚至遭受損傷。它們缺乏甜美感而且苦澀多刺,絕不自我侷限於單純的愉悅效果。它們全無古典美學對藝術品一貫要求的和諧美;這種古典美學下的藝術品所顯示的,是歷史的而非成長的軌跡。一般用以解釋這現象的論述觀點如下:這些晚期作品是不受絲毫拘限的主觀產物;或更好說是「個性產物」,這種主觀或個性打破了形式的框限以便更完善地表現它自己,將和諧變形為它所經受的不和諧;並藉著精神解放這至高無上的自信,鄙棄感官上的魅力。因為這樣子,晚期作品被貶謫到藝術的邊陲之地,鄰近文獻的地步。事實上,對最晚期貝多芬的研究大多離不開(生平)傳記和命運(打擊)的解釋。這就像似:面對人類莊嚴的死亡,藝術理論打算放棄自己的權力,讓位給現實(reality)。

唯有如此我們才能理解,為什麼這個不當的觀點幾乎沒有遭到嚴正的反駁。只要我們將注意力集中在作品本身而非心理根源,晚期作品就會越來越清楚。設使我們不欲模糊藝術與文獻的區分界線,那麼,必須加以發掘的就是作品的形式原則。因為在文獻的領域中,貝多芬的每一本筆記都要比他的《升C小調四重奏》具有更大重要性。然而,晚期作品的形式原則,甚至無法被歸類到「表現」這概念下。在貝多芬最晚期的作品中,我們接觸到的是根本「無所表現」而悠邈之作;因此,人們總結了幾點特色,指明如:新的、複調而客觀的建構以及不受拘束的個人要素。在貝多芬作品中,我標明為受損的晚期風格 並不盡然預示了以死解脫以及魔幻式的幽默,反而經常是某種形式的終極神秘——這,我們可以在具有安詳寧靜幾乎牧歌音調的作品中感受得到。如歌而愉悅 或 親切的行板 等力度記號,並不至於讓無形的精神退而消失。無論如何,「主觀性」這樣的陳詞濫調不能直白地形容貝多芬的創作立場。因為,一般來說,在貝多芬的音樂中,主觀性——按照康德賦予的完整意義——的作用不在於破除形式,反而更重要的,在於創造形式。鋼琴奏鳴曲《熱情》可作為許多作品的代表範例:不可否認,它比最後幾首四重奏更為緊湊(compact)、形式更完密、更加「和諧」;而同樣地,它也更為主觀、更為自發、更加自然。但一經比較,後期作品顯然保有其神祕性的優勢。其神祕性何在?

要修正對晚期作品的〔主流〕觀點,唯一的方式就是:在周詳的思慮下以分析技巧的手法來達成。首先,這得針對大眾公認的觀點所刻意忽略的特質——傳襲手法(conventions)的角色——來進行分析。傳襲手法的運用在老年歌德和老年施蒂弗特1的作品中已廣為人知;但是它在作為據說是「激進個人立場」代表的貝多芬作品中,一樣清晰可見。這就使得問題更為尖銳。因為,作為每一個”主觀主義者”的方法論,其第一條戒律就是不允許運用傳襲手法,進而根據表現衝動的指引,來重塑不可避免的傳襲手法。而這正是中期貝多芬,總是透過潛伏的中間聲部,透過節奏、張力和其它方法,將傳統的伴奏音型帶到他的主觀力度中,並按照他的意圖來變化這些伴奏音型——舉例來說,在第五交響曲的第一樂章,儘管他確實沒有從主題素材來發展這些音型,但是以此方式靠著它們自身的獨特性力量,從傳襲手法中解放出來。晚期貝多芬則非如此。在他形式語言中的每個段落,就算如最後五首鋼琴奏鳴曲中利用單一句法之處,我們都可以發現到處散置著傳襲手法的慣用語句及樂句。這些作品充滿裝飾的顫音模進(sequences)*、華彩樂段和裝飾音。而傳襲手法常常以赤裸、不加掩飾、不予變化的形式出現:奏鳴曲op. 110 的第一主題有一段直率而原始的十六分音符伴奏,這在中期風格中幾乎是難以容忍的;最後一首小品曲(譯註:op. 126)所包含的導奏和結尾小節,類似於歌劇詠嘆調意亂情迷的序奏——而所有這些都交織在複調風景某些最堅硬的地層中,是孤獨的抒情性(solitary lyricism)最為藴藉的萌發。如果把傳襲手法的片段當作心理動機來解釋,全然無視於外表形相的話,那麼對貝多芬作品——或許還包括晚期風格——的評論,都是不當的。因為歸根究底,藝術的內容永遠只存在於外形(形相)中。主體性自身與傳襲手法間的關係,必須視為在建構形式原則,從而晚期作品的內容得以浮現——至少使得後期作品被認為意有所指,而不光是令人一掬同情之淚的斷簡殘篇而已。

正是對死亡的思索,揭露了作品的形式原則。在面對死亡真相時,如果藝術的合法權利失去了作用,那末,死亡的真實就斷斷不可能經由藝術品的「創作主體」而直接吸納於作品中。死亡只能影響被造的生命,而無法影響藝術品;因此,它只能以折射的模式,作為寓言(allegory,寓意;諷喻)而出現在藝術中。心理的詮釋漏失了這一點。由於宣稱必死的主體性是晚期作品的基本內容,於是心理詮釋期望在藝術品中接收到完整的死亡形式。這是心理詮釋形上學矇騙人的王冠。的確,它承認了晚期作品中主體性的爆發力。但是它在相反於作品自身努力的方向,尋求這爆發力:也就是在主體本身的表現而非作品上。但這個必朽的主體性,因死亡的關係而從藝術品消失進入到真實(reality)之中。晚期作品裡,主體性的力量呈現暴躁易怒的姿態,也因此使它脫離了作品本身。主體性(subjectivity)打斷了與作品的聯繫,不是為了表現自身,而是為了拋棄藝術的外形,無所表現。至於作品本身,主體性只在後頭留下一些斷片,然後唯有在擺脫自己的空白處,像密碼一樣地自我指涉和溝通。由於死亡的逼近,大師之手解放了大量他習於形塑的素材:於是,素材的撕碎和分裂,在在證實了「我」面對「存在」時有限而無能為力的狀態;這就是最後的作品。歌德的《浮士德第二部》和《邁斯特的漫遊時期》就是因此而顯得素材過於豐盛 2;也因此使書中的對話不再能由主體性所滲透並掌控,而是單純地留下蹤影(如雪泥鴻爪:譯者)。這些作品的素材和對話,藉著主體性崩裂的解放而碎散。而這些作為消失並遭棄的碎片自身,最終回復表現作用:這時,不再是表現孤獨,而是表現被造生命的神話本質和消亡,而晚期作品象徵性地照射(strike 敲擊)這被造生命的步伐(steps 音階),好似暫時停止了生命步伐的消殞。

職是之故,在最晚期的貝多芬作品中,傳襲手法以赤裸呈現自身的方式得到了表現。這個效用通常被註明是他的「風格的凝縮(abbreviation)」;主要不是從樂句(phrases)中解放音樂語言,而更像是將樂句從主體性的掌控中解放出來。** 是這個從作品的強弱力度中釋放並獲得自由的樂句,不為別的、只為自己發言。但只有那麼一會兒,因為逃脫的主體性,以其刺眼的意圖之光穿透並捕捉樂句;因此,在非常晚期的貝多芬作品中,看起來不受音樂結構支配的漸強和漸弱,經常顯得刺耳不諧。

他不再將景象組合成意像,這景象是他如今拋棄並疏離的。當主體性爆發並擲向作品四壁時,他以主體性引發的火光照亮景象,這倒吻合對於主體活力的推斷。他的晚期作品仍然留下了過程,但不是發展的過程,而是捕捉不同的極端間迸發之火花的過程;其中再也容不下安全的中間基底或自發的和聲。貝多芬在最嚴格的技巧意義上採取極端手法:一方面是單音音樂,齊奏著意味深長的單純樂句;另一方面是複音音樂,毫不調和地超越齊奏之上。是主體當下強力地將這兩個極端連結在一起,以張力充滿密實的複音,又以齊奏拆解它,並擺脫主體自身,遺留下赤裸裸未經裝飾的音調;這使得單純的樂句成為過往的紀念碑,表明了主體性轉變為石柱。休止符——這突然的斷裂,比起其它特色更能說明非常晚期的貝多芬——正是這些掙脫分離的時刻;而作品被留棄的那一剎,是沈寂無聲的,並將它的空無所有向外表現出來。休止符之後,下一個片段才跟著上來,因主體性的控制魔咒失效而驚愕,同時不管好壞而與任何先於它的東西連接:於是它們之間有了神秘之謎,只有靠它們共同創造的音型(figure*** )才能予以召喚出現。這闡明了非常晚期的貝多芬,既是主觀亦是客觀的不合理事實。客觀的是碎裂的風景,主觀的是獨自照亮生命的光。他並未統籌這兩者的和諧綜合。身為分裂的力量,他在時間中拆開這兩者,這,或許是為了永久保存它們。晚期作品,是藝術史上的巨大激變。

(1937; GS, vol. 17, pp. 13-17)

_________________

譯註:

* sequence模進:

1). 至少有2次相同重複的動機,在兩個不同的位置出現:調性模進是指同一調性內部的模進,這樣音程可能是在(大小二度,大小三度之間)變換;純粹模進(或說絕對模進,完全模進)指動機中所有音程關係保持不變的移位,這樣調性有可能是改變的。

2). 和聲進行,其數字低音變化具有相同音程,例如四度和五度模進。

(詳見維基百科:〈模進〉條)

另參閱:音樂小常識-什麼是模進(sequence)

** It seeks not so much to free the musical language from mere phrases, as, rather, to free the mere phrase from the appearance of its subjective mastery.

此句參見Edmund Jephcott譯本:

…, which aims not so much to purify the musical language of its empty phrases, as to liberate these phrases from the illusion of subjective control:

其目的主要不在於滌除音樂語言中的空洞樂句,而在於從主體控制的幻覺中解放這些樂句:

*** figure: 音型,同於 motive, motif 動機。可能為最短的樂想,有時僅由兩個音符組成,像杜鵑的叫聲。一個音型所以引人注目,可能是因為它的節奏或曲調或兩者兼有。在作品中其重要性在於如何處理它 ——如多次反復、以相同或不同的形式反復,或在不同的聲部反復。音型常成為主題(一個較大的樂想)的一個組成部分。(貓頭鷹/音樂辭典)

________________________________

原註:(Richard Leppert)

1. 亞達伯特·斯蒂夫特(Adalbert Stifter, 1805-1868) 奧地利多產的短篇小說作家兼小說家,最有名的是他的教育小說 Der Nachsommer 〔夏天之後;英文版《Indian Summer 印度之夏》,1857〕 以及背景設在十二世紀的史詩般的歷史小說《Witiko(1865-67)》。他的文筆保留古典的風格並展現對的自然的敏銳感受,而且生活簡樸。參見Eric A. Blackall,和 Adalbert Stifter 合著:A Critical Study (Cambridge: Cambridge University Press, 1948).

2. 《浮士德第二部》和《威爾漢·邁斯特的漫遊時期》兩本都是晚期之作。《浮士德 二》出版於身後的1832年,該年歌德過世;歌德於1821年著手寫《漫遊時期》而於1829年完成。