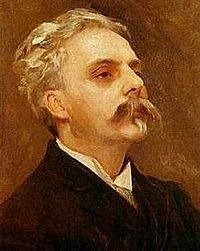

佛瑞:鋼琴四重奏曲第1號

法國近代作曲家佛瑞共有兩首鋼琴四重奏曲,第1號c小調作品15完成於1879年,並於1880年首演,首演後還修改,因此要等到1883年才完成最後版本。第2號則在第1號首演後7年,也就是1887年首演。

1876年夏天,佛瑞在朋友家完成小提琴奏鳴曲第1號,並著手創作新的室內樂曲。他採用不太通常的形態,可能是他想創作與別人不相同的獨自音樂,以刷新室內樂曲。

從他與朋友夫妻間來往的信件知悉,佛瑞在1876年10月初離開朋友家時此曲的創作都很順利,估計11月15日就能完成而帶回巴黎。然而再經過兩年都沒有完成,因此他這位朋友在1878年12月催佛瑞趕快寫完。此曲的初稿,要到著手3年後的1879年夏天才脫稿。

當時,佛瑞因小提琴奏鳴曲要在1877年1月首演、還要簽出版契約,4月在馬德萊娜教堂從風琴師升為樂長,因而要移居等事而繁忙。1877年8月與聲樂家兼作曲家瓦爾德(Pauline Viardot 1821–1910)的女兒瑪莉安奴訂婚,但到10月,這件婚約破裂,佛瑞因而受到很大的打擊。在這段時間裡,他有這首鋼琴四重奏曲第1號、歌曲「夢後」、為鋼琴與管弦樂的「敘事曲」作品19等作品。

這首鋼琴四重奏曲第1號在1880年2月14日在國民音樂協會舉辦的音樂會中首演,並繼3年前的小提琴奏鳴曲第1號獲得成功。然而,也有些友人擔心終樂章不甚妥當。佛瑞對這件事感到不安,乃只送前3章給出版社,第4樂章則再花3年重寫。追加新的第4樂章的最終稿完成於1883年。終樂章的初稿一直放在佛瑞身邊,很可能在他去世之前指示將之廢棄。在首演此曲的演奏會上,也首演小提琴曲「搖籃曲」作品16(https://youtu.be/nguAm1-qZvE )。

鋼琴四重奏曲第1號呈獻給比利時的小提琴家雷歐納爾(Hubert Léonard),據說是為感謝在他創作小提琴奏鳴曲第1號時,給許多協助與建議。

在這時候,只有國民音樂協會有限的人們看好佛瑞的才能。後來與佛瑞交往的鋼琴家羅爾塔(Robert Lortat)介紹首演此曲時的情形說:「…佛瑞很不在乎的説,他自己的作品,由當時有名的演奏家們演奏。他還提到在演奏會前一天,如何招集他們練習,還提起勇氣説明各樂章,並請他們多少表現出音樂的内涵。沒想到大提琴奏者打斷他的話説:「喂,我們很忙。我們會把音演奏得正確,但沒有工夫顧及內涵。」」使用新終樂章的最終稿,在1884年4月5日同様在國民音樂協會的演奏會上演奏。

佛瑞的創作時期,常常分為1860-1885年為第1期,1885-1906年為第2期,1906-1924年為第3期,而鋼琴四重奏曲第1號屬於第1期。以室內樂來説,是第2首作品。依英國音評家庫頗(Martin Cooper)的説法,在法國以外的地區,最有名的佛瑞的器樂作品,可能是兩首鋼琴四重奏曲。法國鋼琴家阿爾弗雷德•科爾托(Alfred Denis Cortot)則説:「在作品38以前,佛瑞的作品所表現的…是日常短暫的喜悅、夢裡迷惑而熱情的印象、思春期的感動與願望。」

佛瑞的作品,愈到晚年愈深入内心,其表現轉為樸素。鋼琴四重奏曲第1號則有悠哉悠哉的曲趣,有自然而不勉強的發展,鋼琴部分有大師風格的技法形成的演奏效果等,顯露出他初期作品的魅力。

第1樂章 很中庸的快板(Allegro molto moderato)c小調,3/4拍子,奏鳴曲式。

(Pascal Rogé 鋼琴,Quatuor Ysaÿe) https://youtu.be/EXLAse9xx8s

第1樂章遵照嚴格的奏鳴曲快板樂章様式,可以聽出有豐富旋律、為鋼琴與弦樂器的有力、有充分鳴響的寫法之魅力。

以弱拍彈奏的鋼琴和弦,弦樂則在鋼琴上面以8度齊奏提示第1主題。這主題在全曲中擔任重要的角色。鋼琴上出現廣達4個8度的琶音時轉為降E大調而由中提琴唱出第2主題,並依序由小提琴與大提琴接下去。

在發展部,第1主題轉變為安祥的表情從鋼琴到小提琴,再到大提琴接下去發展。加上第2主題的動機之後,高潮而進入再現部。在再現部依式再現主題,第2主題轉為C大調。依據第1主題奏出尾聲部之後,以弱奏結束這一樂章。

第2樂章 詼諧曲。活潑的快板(Scherzo: Allegro vivo),降E大調,6/8拍子。可以看成為ABACA的接近輪迴形式的樂章。C部分為中間樂段。

(Pascal Rogé 鋼琴,Quatuor Ysaÿe) https://youtu.be/Xv_86YNxzw8

在弦樂的撥奏上,鋼琴開始奏出輕快的旋律。這段主題把降E大調的主和弦與屬和弦交替出現而產生的緊張感,從上下兩方輕快的彈出來。加以在途中改為2/4拍子,以後就頻頻交換2拍子與3拍子,組合各樂器。

中途以延長休止符把音樂停下來,讓人覺得樂章已結束,卻出其不意開始降B大調的中間樂段。鋼琴奏出似乎在諷刺的旋律,加上弱音器的弦樂器,奏出與之對比而抒情的主題。詼諧曲主部的再現倒很簡潔。

這個樂章是19世紀最具魅力的詼諧曲之一。有音樂家或音評家形容這首詼諧曲「像空氣那麼輕,就在佛瑞的堅定的均衡感上建立起來。」「會讓人聯想法國古鋼琴音樂家的小夜曲。」「混進微帶憂愁但清爽的色彩,空氣般輕快的飛翔。主題描出洛可可風格的圓滑豐韻。」此曲預告德布西弦樂四重奏曲的詼諧曲。小提琴奏鳴曲第1號的詼諧曲,也影響德布西等法國的以後作曲家。

第3樂章 慢板(Adagio)c小調,2/4拍子。是ABAB的歌謠形式,但也可把最後的B視為尾聲部而認為是三段體。

(Pascal Rogé 鋼琴,Quatuor Ysaÿe) https://youtu.be/Tx75oN4uCrg

漂浮深刻憂愁的樂章。鋼琴緩慢的和弦,支持大提琴唱出充滿暗淡情緒的第1主題。中提琴與小提琴則以齊奏加入。中間樂段轉為降E大調,由小提琴奏出明朗而平靜的第2主題。第1主題回來時,鋼琴轉為細碎的分散和弦,尾聲以第2主題為基礎形成。

這種慢板樂章,在佛瑞的作品當中較少看見,樂章中表現的沉痛感情,被認為是與瑪莉安奴的婚約破裂,在此曲中投下陰影。例如法國哲學家蔣克列維基(Vladimir Jankélévitch)就認為這慢板樂章與大提琴曲「悲歌」(作品24,兩曲都採c小調)都在解除婚約後所寫。但法國佛瑞研究家聶克斗(Jean-Michel Nectoux)認為佛瑞終其一生,都把創作與生活分開,並指出這四重奏曲的大部分是在1876年所寫,與瑪莉安奴的婚約破裂是在一年後的事情。

第4樂章 很快的快板(Allegro molto),c小調,3/4拍子。奏鳴曲式。

(Pascal Rogé 鋼琴,Quatuor Ysaÿe) https://youtu.be/lrmSlCvCAAw

第4樂章揚溢年輕的生命與力量。聶克斗説,這樂章的琶音顯出的波浪似的曲趣,會使他想到布拉姆斯的鋼琴三重奏曲第3號。

鋼琴的3連音符上升分散和弦開始這樂章。依中提琴、大提琴、小提琴之序,呈示像連續打上來的波濤似的第1主題。弦樂器的齊奏達到很有節奏感的音型之後,中提琴奏出音程跳躍激烈的經過句。這樂句由大提琴與小提琴承接而連結到第1主題。

第2主題轉為降E大調,也出現在中提琴,然後與小提琴齊奏、與大提琴齊奏而發展下去。

發展部開始於第1主題有節奏感的音型,以大提琴為中心也發展第2主題。到再現部,依式再現第1主題,經鋼琴的裝飾奏,像小鳥鳴囀的3度音型形成與呈示部不同様式的樂句,然後再現第2主題。尾聲部成為C大調,組合第1主題與第2主題到達華麗的終了。

(Trio Wanderer,Vincent Coq鋼琴) https://youtu.be/QMwcmX7bOxo

(Marc-André Hamelin and the Leopold Trio) https://youtu.be/Dj81obFhSpc

上一篇:巴爾托克:對比

下一篇:卡斯特瑞德:長笛的假期