2021-10-15 05:16:02PChome書店

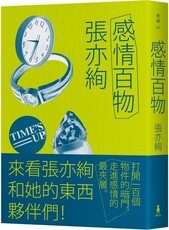

感情百物

感情百物

作者:張亦絢 出版社:木馬 出版日期:2021-09-15 00:00:00

<內容簡介>

來看張亦絢和她的東西夥伴們!

打開一百個物件的暗門,走進感情的最夾層。

生命中最早的一支筆,

對正方形深深的迷戀,

口紅、髮夾、餅乾盒,

還有囤積過的拖鞋與培養情緒的行事曆,

「高領」記憶中的母親……。

這些都是她的感情百物,

讓我們想起,自己的感情百物又是什麼呢?

這本書是小說家張亦絢對生命中100個物件的感情用事。物件有些常見,比如眼鏡、單車、OK 繃、帆布包、小鈴鐺、迷你指甲剪;有些僅此一件,像旅行帶回的明信片、鑰匙圈、紀念品;有些甚至「物已不存」。也有某些不起眼的東西,是因為時間的因素而逐漸獨特。選物的標準無關有用無用,重要的是「關於感情,它們可以說些什麼?」,帶領讀者打開100個物件的暗門,走進感情的最夾層。全書文字看似輕盈卻又深刻無比,一本你從未見過的張亦絢。

選物,既不是因為其居功厥偉,也不是只因為有趣,而是「關於感情,它們可以說些什麼?」——在這個度量上,我也規定自己:可以文學,但不可以太文學;可以藝術史,但不可以太藝術史。

——摘錄自後記〈我想做一個奇奇怪怪的人〉

*內文摘句

關於銀座啤酒屋:

要對人類有興趣,我覺得這是銀座獅子啤酒屋說的話。我非常珍愛這張啤酒屋自製的明信片,雖然它不足以轉譯這個古老建築的氣氛,但是,在拿取明信片的動作中,真正發生的事是,我願意與它產生關係——願意與某產生關係並不容易,這會決定我們是否能有足夠的意願留在世上。

關於披薩:

披薩的慰問不像雞湯那麼藥,不似巧克力那般糖,也並非酒 精那種「神」。披薩是:「你是一份子,其中之一,在場還有別人。」——如果這樣感覺,披薩幾乎就要變成「重獲接納」的代名詞了。這也難怪,遞給受傷者披薩,會顯得那麼痛楚、善解人意,與哀矜。

★目錄:

001.莊嚴廁紙架

002.恐懼的毛線

003.正方形偏愛

004.天真的郵票

005.最早ㄧ支筆

006.戀戀防火梯

007.鮮奶油之戰

008.怒憶登山杖

009.月經正好棉

010.記得綠羅衫

011.平平都是板

012.一腳踢燈籠

013 .乖寶寶獎章

014.無價的首飾

015.鯡魚頭中銀

016.帆是帆船帆

017.回魂響鈴鐺

018.假領說說話

019.無敵後背包

020.心輕如羽毛

021.恥之打火機

022.OKOK 繃

023.客家花布花

024.老吳橡皮擦

025.Metoo時間徽

026.囤積了拖鞋

027.象人與毛怪

028.信徒的手環

029.小石的勞作

030.一年行事曆

031.剪刀是雙刀

032.剩下的東西

033.憂鬱的圖表

034.錦衣畚箕組

035.棺材樣品屋

036.逆噴射家族

037.我無帶之錶

038.因為鳳梨在

039.旅人杏桃乾

040.電影票票根

041.某書店收據

042.普普風膠帶

043.粉紅笑臉心

044.發亮的內褲

045.CD歌詞本

046.小小指甲剪

047.太宰餅乾盒

048.沖繩髮圈束

049.留級皮卡丘

050.止痛劑貓咪

051.火柴的奇蹟

052.回去的旅社

053.銀座大教堂

054.能多益之罐

055.台語撲克牌

056.言靈的小冊

057.感情的摺紙

058.她的假兩件

059.自行車星星

060.神秘薄荷茶

061.換季與高領

062.蛋呀蛋的光

063.睡魔祭字紙

064.一九九九年的信封

065.第N副眼鏡

066.最廢防疫品

067.微無印湯碗

068.髮夾如閃電

069.沒在用手機

070.書店地圖冊

071.昨日的鋼琴

072.鹿港鹹蛋糕

073.只有水果刀

074.受傷者披薩

075.埃及文件夾

076.彩虹的危機

077.乒乓球乒乓

078.奢華與包包

079.紙寮紙黑熊

080.是否洋芋片

081.蘋果的日報

082.肥皂平凡乎

083.口紅的人格

084.它該當何物

085.祖宗的容顏

086.櫝與餅乾盒

087.失竊報案信

088.真空保溫瓶

089.世上的鴨子

090.媽媽的祖譜

091.幸福的偽書

092.專用垃圾袋

093.咖啡的意義

094.誰該養路燈

095.蚵仔麵線紅

096.罷工伸展台

097.消失的裙子

098.一個sousou杯

099.記憶中的鐘

100.一百元美鈔

後記 我想做一個奇奇怪怪的人

<作者簡介>

張亦絢

一九七三年出生於台北木柵。巴黎第三大學電影及視聽研究所碩士。早期作品,曾入選同志文學選與台灣文學選。另著有《我們沿河冒險》(國片優良劇本佳作)、《小道消息》、《晚間娛樂:推理不必入門書》、《看電影的慾望》、《我討厭過的大人們》,長篇小說《愛的不久時:南特/巴黎回憶錄》 (台北國際書展大賞入圍)、《永別書:在我不在的時代》(台北國際書展大賞入圍),短篇小說集《性意思史》獲openbook年度好書獎。二一九起,在BIOS Monthly撰「麻煩電影一下」專欄。二O二一年起,執筆《電影欣賞》專欄「想不到的台灣電影」。網站:nathaliechang.wixsite.com/nathaliechang

★內文試閱:

‧作者序

後記

我想做一個奇奇怪怪的人

我還想寫電風扇......,而且,襪子、梳子與小凳子,也還沒寫到——最後,我停止了自我折磨——我當初訂的題目叫做「感情百物」,可不是「世間萬物」啊。我現在已經很習慣會被問下一本書的想法了,如果是小說,那是什麼也不說,小說以外,就彈性。在一次跟瓊如與蕙慧姐碰面吃飯的路上,書名突然浮現。通常我的書名都是最後才決定,但這次相反,是先有了喜歡的書名。

把計畫說出來時,我確定會寫的東西,仍不超過十個。過程中,我還跟瓊如開玩笑:「妳是不是很擔心我寫不到一百個啊?」我跟她保證可以寫到,說起來,這是盲目的信心,但我覺得書寫好玩的地方也在於,當一個東西隱隱然出現時,就要開始,不會讓自己無盡地等待——我用一天一則計算,扣掉休息日,覺得一百多天後就可以寫完,但我比較喜歡在秋天出版,所以它對我來說,就是一個單純、愉快的計畫。

現在回頭看,對於它為什麼會誕生,想法才比較清晰——尤其是寫到一百篇的結語「把感情鈔票分出去」時,自己都嚇一大跳,那麼呼應主題,那麼總結:寫感情百物,我為的也是要「把感情鈔票分出去」——如果我是讀者,可能會覺得這是算好的,但實際上,決定寫那一篇,並不知道會寫出什麼,起筆只在於我覺得,要有一個與「貨幣」有關——提款卡、硬幣或支票本都「檢閱」過,才想到我的「一百元美鈔」——我阿嬤與這本書也有淵源,主要因為她是半文盲,所以我很熟悉「只能以具體事物交談,太抽象就不行」的宇宙——李維史陀的書都出版那麼多年了,「文字不等於文明,甚至可說外於、害於也晚於文明」這樣的觀念,理論上應該廣為人知,但實際上當然還是未必——雖然我使用的仍是文字,但「改變文字的位置」的想法,應該也是某種「遠方的鼓聲」。

中間我曾發現一張中日對照的歌詞,應該是在蔡瑞月舞蹈社,為紀念白色恐怖而唱的,歌單與「陳欽生的白咖啡」一樣,考慮了很久沒有寫。後者是因為我無法確定是哪個牌子的白咖啡,前者是因為歌單的「物性」感覺不夠物——白色恐怖、舞蹈與推理小說,都是我原本希望「有一物代表」,但因我沒有掌握「夠物之物」,只好「暫且放棄」。

「讓物主導」的方法有其兩面性,它可以指向還沒文字的邊角,但「沒有東西的東西」就比較難寫——所謂「沒有」,未必是不存在,而是在此時此地,我本人剛好「沒有」。除了「讓物主導」,另一個原則是「讓感情主導」——換句話說,我想問的是「那個感情是什麼?」也就是說,我完全不打算進行知識教育,雖然這方面的百科都非常好看,可是我的方向是清楚與其區隔開來的。選物,既不是因為其居功厥偉,也不是只因為有趣,而是「關於感情,它們可以說些什麼?」

——在這個度量上,我也規定自己:可以文學,但不可以太文學 ; 可以藝術史,但不可以太藝術史——這兩者對我都有誘惑力,「撐到一百物不把夏宇的詩集寫進來」與「克制想寫某藝術品的慾望」,是過程中,不時訓斥自己的句式——後者是因為書寫已有慣性,意見一向就多,但這等同「退回舒適圈」。前者是因為,夏宇是「字物同體」(參考「雌雄同體」)的表率,會形成誘惑,也蠻自然。

在剖測上,盡可能做到不重複與不避諱——有禁忌成分的東西,我也寫了——但目標比較不是在寫「禁忌百物」,而是進入「感情的夾層」,這個部分,物能嚮導的低度,是邊寫才邊發現到的。算是很寶貝的收穫。如果要再加一點,對我個人的意義,其實只不過是「我想做一個奇奇怪怪的人」——我當然還是會寫比較不奇怪的東西,比如小說。但「做一個奇怪的人」,對我很重要,所以「我的奇怪系書寫」,我大概會讓它與另一線並存。我是一點制式氣氛就會昏迷的人,制式這東西到處都在,就算文學,一不留意,也是會有,而我也同樣「很受不了」——從小我就有「一痛苦就睡著」的毛病,我保護自己的唯一手段,就是保存我自己的奇怪,以對抗制式對我的傷害——我固然可以用許多角度談這本書,但最私人部分,就是它是「奇怪讓我自在」這種需求的成立。如果能保護其他也被制式所傷的人,當然就更理想了。

拍照時,原本我是想用「證物照」的風格拍它們,「沒有要成為『佐內正史』喔!」不過,疫情進入三級後,意外吃了很多苦頭。然拍到「乒乓球」時,我感覺非常幸福與值得。拍畚箕時,我本想要大清早趁沒人時,但沒起早,一直被各種人關心。(不要跟我聊天啊!神經質的我經常驚慌。)其中有個東西,還是孫梓評出動,不然我搞了幾星期還搞不定。光是過程,都可以寫小說了。如果不是疫情,這些原本都是零難度。有少數也忽然變成要計算「我的足跡會不會太複雜?」那樣苦惱著進行。還好不管外送員、燦坤的職員、數家麵線攤與塔吉等店家,在我給他們添麻煩時,都仍慷慨地助我一臂之力。這個「關起門來」的寫作,因為本人極度不才的緣故,事實上非常勞師動眾。儘管意外,還是要致上深深感謝。也謝謝梓評在我說「我要堅強起來」時,說了「但這樣很悲傷呀。」使我在精神上「破涕為笑」。

瓊如在過程中,寫了若干信給我,讓我確定「除了我自己知道我在做什麼」,「她也知道我在做什麼」——我想到還會笑,「那麼照顧讀者的福利喔!」因為基本上有默契,所以我笑了,知道會做到,就沒細細回覆——但讀者們似乎應該知情一下,編輯替你們著想甚多,雖然我也是——但我覺得編輯部分真的頗為感人,就記一下。我要謝謝瓊如的部分不在「她督促」(被督促我還是有點毛啦,雖然想法很一致。),而是「她懂得」。

每次要感謝的人都很多,但這刻我特別想到我的小舅舅,有次我說:「最奇怪的是,我覺得我都沒有被傷到耶!」他馬上反駁:「不不,妳還是被傷了,不然妳不會記得。」真的嗎?我很驚訝。《感情百物》也是「記得之書」,但這記得是「無傷」或「有傷」,我不確定。確定的是,沒有其他人「救援記得」的言行,它不會存在。所以,小舅,謝謝你,以及所有類似的存在。沒有你們,就不會有這本書。

二二一年八月十四日

‧摘文

022.OKOK 繃

我對OK 繃有些講究。

肉色OK 繃,因為最古典,一眼即知「我受傷」,我沒那麼喜歡。

有次我買到漂亮得不得了的天青色。好不容易受了傷,終於用到。簡直像什麼時尚玩意。那個當下,看著被美化的指頭,還真覺得,不翹著藍色手指去個什麼舞會,只能自己看到,有些可惜。

作為一個做著低危職業的成年人,我受傷的機會並不多。不過,偶爾切割傷或燙傷之類,一年大概也會有一回。我通常很小心,會馬上「包紮」。因為指頭傷了就不好打字,必定要避免惡化,血也不能到處滴。只要護惜傷口,不使它碰碰撞撞,痛幾天,不方便幾天,OK 繃就功成身退了。

現在的OK 繃,說是美國嬌生發明的。但法國人果然動不動就思古,會說史前時代就存在,上古史籍裡就有記錄。拉伯雷的小說裡出現過,狄德羅的百科全書定義過。法文的「處理傷口」panser與「思考」penser,兩者共用字根。我雖然曾講述過「創傷與創造」這類講座,但兩者在語源上如此接近,還是最近才發現。葡萄牙語看起來更相鄰,難道,葡萄牙人看到OK 繃,都會想到「思考」這個字嗎?那倒也好玩。

去年腳骨小傷,問題不大,但沒法穿鞋,所以急著要好。藥房給我結實地上了一堂冰敷課,藥師彷彿看穿我般道:「不是越冰越有效,也要避免凍傷。」我本(洋洋得意地)要來個超低溫急凍速療法——沒想到這等野蠻心理一下就被道破。制止發炎的原理非常美:首先要避免發炎面積擴大,讓它侷限於小面積中。再來才消炎。

這也是處理痛苦的原則。OK 繃讓我們清楚看到「傷口是小的,傷口在哪裡」,很多時候,這就「差不多癒合」了。有次我問悲傷的朋友:要不要在你額頭上貼一個OK 繃?他應該沒有照做,但他覺得非常好笑,他笑了,也就沒那麼悲傷。這是我喜歡送朋友OK 繃的原因。小傷口小破皮,通常自己處理即可,但難免有些小哀小愁。這時候,如果有趣味的OK 繃,「我終於可以耍可愛」的感覺,就會蓋過「我怎麼那麼倒楣」。如果人生持續此種興致,也就相當於,十分幸福吧?

061.換季與高領

高領有幾種,高領毛衣,以及穿在裡衣外的緊身上衣,簡稱「高領」——這其實是在台灣才常穿,因為我們冬天不開暖氣——有暖氣的地方,高領不怎麼實際,在室外雖然非常保暖,在室內就太熱。所以我還是回到台灣之後,才又重新有高領的需要。

年紀很小的時候,一年當中,會有一天,母親宣布:「今天開始要穿高領了。」通常那是深秋的某一日。等到或許是我八歲那年,我自己也懂得觀察氣溫,在天氣漸漸轉涼的時候,就開始等待「宣旨」。但是日子一天天過去了,不知道母親是忘記或是心不在焉,始終沒有如往年那般,給出「高領開始」的手勢。

這是怎麼回事呢?應該開口問,天氣冷了,我該開始穿高領了嗎?但想一想,難道我需要媽媽回答我這樣的問題嗎?答案很明顯,就是該穿嘛。天氣一天天變冷了,再等待,應該會生病了吧?

雖然沒有指令,我終於決定,自己要開始穿高領。而「原來我已經不需要大人告訴我穿高領的時刻,自己就能判斷並且決定」——就如成年儀式般,留在我的心底。

這件事,也沒有像其他事那樣,在事後,突然被母親發現,說「好能幹,不用說自己就會了」——「長大」就這樣完成了。

想當年,心裡還上演了不少小劇場:媽媽忘記了嗎?今年怎麼回事?

我母親對我的教養,混合了緊迫盯人與視而不見兩種極端。那與她自己大約國小五六年級就不再受父母悉心照料,大概有關。如果是她小時候有收到照顧的部分,她通常會加碼付出,但是如果是她小時候就被忽略的東西,她也同樣會加倍缺席。媽媽是會像斷電一樣斷線的。作為成年人,我對這一切都能理解,不過,對兒童來說,媽媽會熄燈且打不開,有時是蠻可怕的。

關於高領的回憶,是這類事中,較不悲劇的。雖然寂寞,但並不悲傷,這就是高領給我的感覺。

074.受傷者披薩

《29棕櫚》是一部電影。因為是很久以前看的,雖然記得片名是數目字加棕櫚,但數目字有點模糊了。我不死心,用「法國電影,里爾導演」下去搜尋,第一行就跳出導演名。

那麼費事的原因,並不是要談電影,而是要談披薩。

雖然整部電影都拍得非常棒,但好得讓我幾乎要發出尖叫聲的細節,是因為女主角問男主角,要不要吃披薩——或者說她已經買回來了,才問他要不要——這是一個非常悲慘的愛情故事。但愛情本身並不悲慘。

我是和朋友一起去看的,「披薩那一幕。」「對,披薩,真的,但不知道為什麼那麼棒,是因為披薩的關係嗎?」——我們會這樣討論,並不是因為肚子餓了。我說:「因為披薩是少數分食但又像在一起吃的食物,想想看,在那樣的時刻,若是一人一個三明治,那就一點意思都沒有。」雖然炸雞也有分享餐——但是在悲劇之後吃炸雞?其他更有風味的食物,也很怪。但披薩不突兀,最重要是兩人面臨了某種絕對性的分離,是那種活著卻天人兩隔的狀況,披薩完全翻譯了「在難以付出感情時的感情」。

在那之前,我沒研究過披薩。即便在吃的時候,也沒分神想過它是什麼——可是它之所以可以成為電影的某種低調高潮,表示在那之前,我已經累積了某種「披薩意念」。

也許披薩的原型是「餅」——就算現代人只偶爾吃吃蔥油餅或喜餅,餅還是在在語言中留下了很深的痕跡。「把餅做大」——我們都懂,我們卻不會說「把飯做大」或「把麵條做長」——據說麵是比較晚出現的詞,甚至也是從餅來的——把餅撕成一片一片,就成了麵。

披薩的慰問不像雞湯那麼藥,不似巧克力那般糖,也並非酒 精那種「神」。披薩是:「你是一份子,其中之一,在場還有別人。」——如果這樣感覺,披薩幾乎就要變成「重獲接納」的代名詞了。這也難怪,遞給受傷者披薩,會顯得那麼痛楚、善解人意,與哀矜。