2017-06-28 01:00:00牛頭犬

「此情可問天」(6/10)一切都從印度開始

一切開始於三段愛情故事,都和印度有關。

1906年,寄宿在E.M.佛斯特母親鄰家、來自印度顯赫氏族的17歲青年塞亞德羅斯馬蘇德Syed Ross Masood,為了應付牛津大學的入學考試,央請佛斯特擔任他的拉丁文家教,而自他們見面的那一刻起,佛斯特就深深地迷戀上這個小他10歲的俊美男孩,雖然馬蘇德是個異性戀者,無法接受佛斯特的感情,但兩人仍成為非常親密的朋友。1912年馬蘇德完成了學業返回印度,放不下思念的佛斯特幾個月後也追隨著他來到全然陌生的印度,在那兒他開啟了嶄新的視野,並在馬蘇德的建議下,開始創作新的小說【印度之旅】A Passage to India。

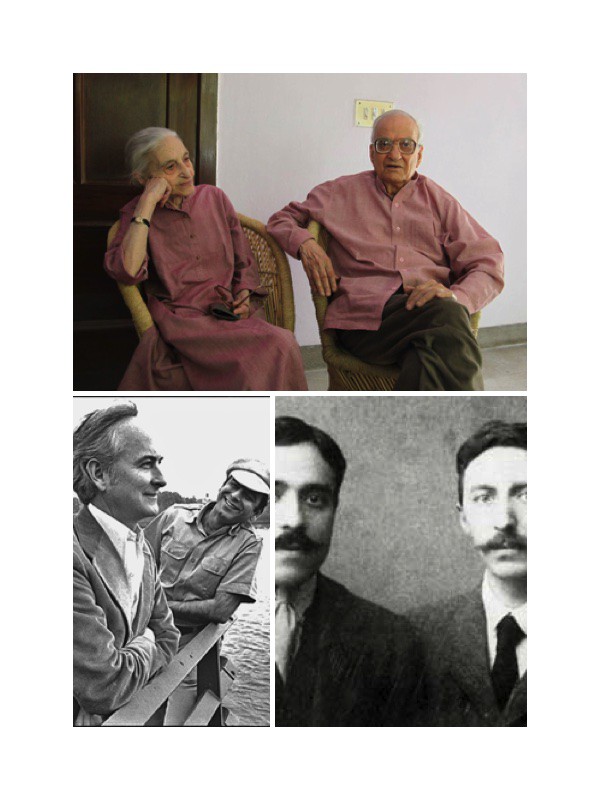

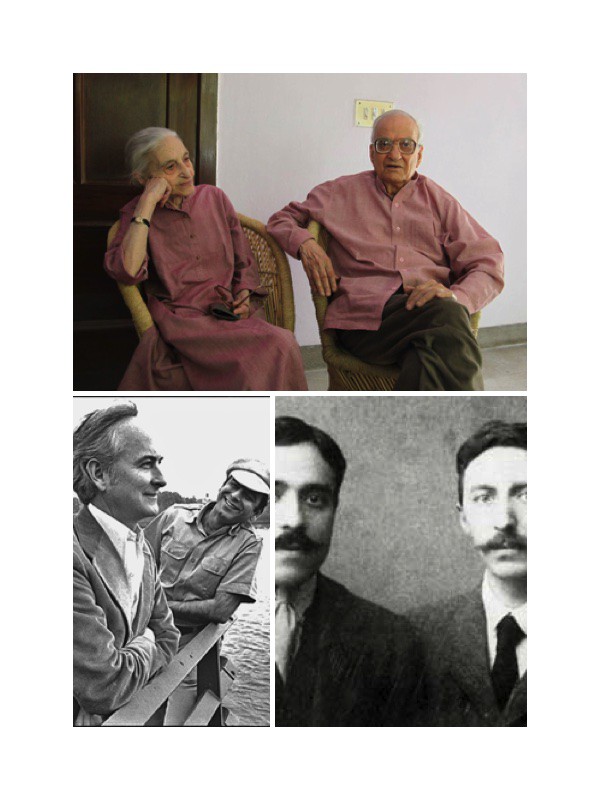

1948年,二戰中血腥殘暴的猶太人屠殺真相陸續披露,當時還在就讀倫敦大學文學院的露絲鮑爾,因此遭遇了她流亡英國後最殘酷的人生苦痛:父親自殺(因為家族中有40多人死於集中營),幾個月後,這個出生於德國的猶太女子,認識了也曾在倫敦大學讀書的年輕印度建築師塞魯斯賈華拉Cyrus S. H. Jhabvala,兩人很快地墜入情網,在兩年的長距離戀愛後(賈華拉回印度開創事業,鮑爾完成英國的學業),露絲毅然地放下英國的一切(包括痛苦的回憶),遠嫁新德里並開始以印度為背景,創作一系列小說作品。

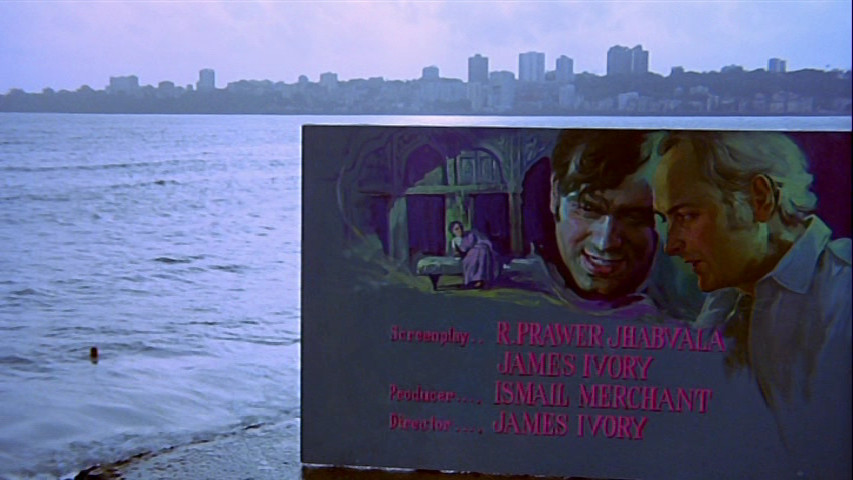

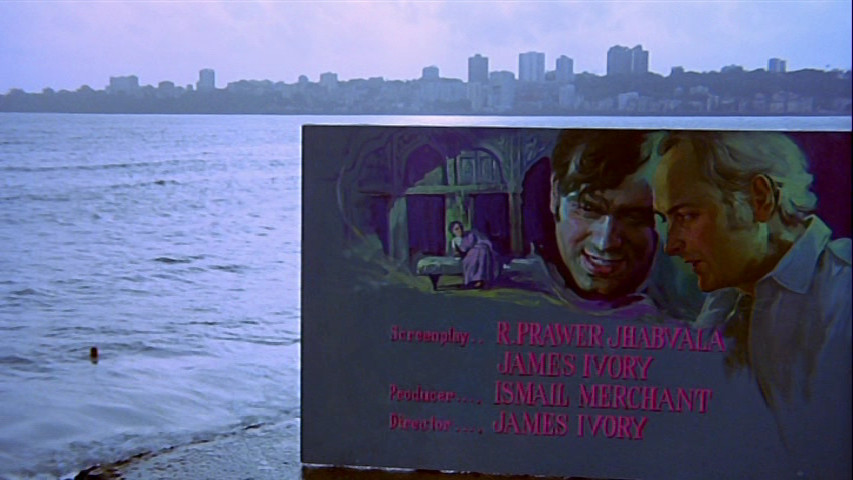

1955年,美國年輕導演詹姆斯艾佛利逛進了位於舊金山的雷蒙路易斯Raymond Lewis藝廊,展示桌上散亂地擺著上一位買家在挑選的印度細密畫作miniature,當時正在為自己南加大電影學校畢業作《威尼斯:主題與變奏》Venice: Theme and Variations做藝術研究的艾佛利,被這些16世紀的鮮豔繪畫給深深吸引,決定要以呈現「威尼斯」的相似模式,用細密畫的圖說,重現印度蒙兀兒帝國時期的歷史與文化,而終於在1959年完成了美麗而豐富的紀錄短片《劍與笛》The Sword and the Flute。1961年春天,畢業於紐約大學的印度導演伊斯麥墨詮,剛結束他首部劇情短片《女人的創造》The Creation of Woman在坎城的映演,經由友人薩伊德傑佛瑞Saeed Jaffrey(他同時是《劍與笛》及《女人的創造》的配音)的引介,參加了印度領事館裡 《劍與笛》的特別放映,因而認識了艾佛利,兩人一見如故,很快地成為生活與事業上的夥伴,年底,他們成立了墨詮–艾佛利製片公司Merchant-Ivory Productions(MIP),目標是要在印度拍攝具國際市場的英語電影。

當墨詮回到印度為公司製作的新片(預計由薛尼梅爾執導的人類學研究故事)籌資時,艾佛利也再度遠赴印度為紀錄片《德里之路》The Dehli Way取材,而就在他們那部創業作計畫確定破局之後,墨詮決定轉換題材,選擇將一本描述印度中產家庭生活的英語小說【一家之主】The Householder改編為電影,並由未曾有過拍攝劇情片經驗的艾佛利擔任導演(艾佛利的父親給予十幾萬美金支援),於是兩人連袂在新德里,造訪了個性非常低調、幾乎是隱居在家寫小說的原著作者露絲鮑爾賈華拉,出乎意料之外地,賈華拉夫人不僅答應提供版權,還首肯擔任編劇的工作,於是這三個都未曾有過參與劇情長片拍攝經驗的初生之犢,摸著石子過河般地在1963年完成了這部作品,還順利地回收了成本(被哥倫比亞電影公司買下),從此開始這組編導製鐵三角長達半個世紀的合作關係。

時間快轉到1980年代,佛斯特在劍橋大學國王學院的遺產信託管理人,開始積極地想讓佛斯特的著作改編為電影(佛斯特生前非常排斥讓他的小說被搬上大銀幕),而當時已經在印度拍英語電影拍出響亮名號的墨詮–艾佛利製片公司,當然是改編佛斯特經典作【印度之旅】的最佳選擇之一,但在雙方討論過後,詹姆斯艾佛利卻婉拒了拍攝《印度之旅》的提議,反而表達出對於改編【窗外有藍天】的興趣,讓劍橋大學的管理人感到非常訝異。艾佛利想拍《窗外有藍天》的原因其實非常單純,和他當年畢業作選擇威尼斯為主題的心態是一樣的:因為他熱愛義大利,想在那樣的環境中工作。不過後來他因為拍《熱與塵》Heat and Dust和《波士頓人》The Bostonians,累得心力交瘁,實在不想再開拍古裝電影,因而十分排斥《窗外有藍天》的計畫,卻因為資金已經到位所以不得不硬撐著上場,才意外地拍出這部他當時最為成功的代表作品,而也正因為《窗外有藍天》在日本的大賣座,使得日本資金願意大量地挹注在艾佛利的佛斯特小說改編電影上,於是才能夠順利地完成後來的《此情可問天》,這些都是後話。

有趣的是,明明MIP當時打著的招牌就是要拍聯繫西方世界與古老印度的故事,而認真地研究過印度的詹姆斯艾佛利當然早就反覆地讀過佛斯特的【印度之旅】,更不用提作為佛斯特迷的編劇賈華拉夫人了,那為什麼他們不想改編這本偉大的經典呢?一大原因是1975年,在印度定居已經四分之一個世紀的賈華拉夫人,因為已經無法再承受印度生活所帶給她的精神壓力,決定移居紐約,雖然她後來的小說創作仍持續反芻著她的印度經驗,但在電影劇本上,她已經開始脫離以印度為背景的故事情節,著重於探索歐洲與美國為背景的小說改編。另一方面,佛斯特筆下的印度中產階級與西方殖民者的關係,其實在艾佛利的印度電影裡就已經不斷地被琢磨過了(佛斯特所追隨的馬蘇德是貴族階級的穆斯林,艾佛利的夥伴墨詮也是富裕家庭出身的穆斯林,賈華拉夫人的先生則是帕西Parsi中產家庭出身,他們的印度經驗都是從中上階層的知識份子身上得到的),而這些作品所展現的角度更為現代(獨立後的印度,受西方文化而非武力征服的世代),所以如果要再回過頭去復古地、大費周章地檢視殖民年代的英印複雜關係,對艾佛利來說確實也好像有點多餘。然而,真正導致墨詮–艾佛利打定主意不願拍攝《印度之旅》,其中最具關鍵性的因素,其實是大師薩雅吉雷Satyajit Ray。

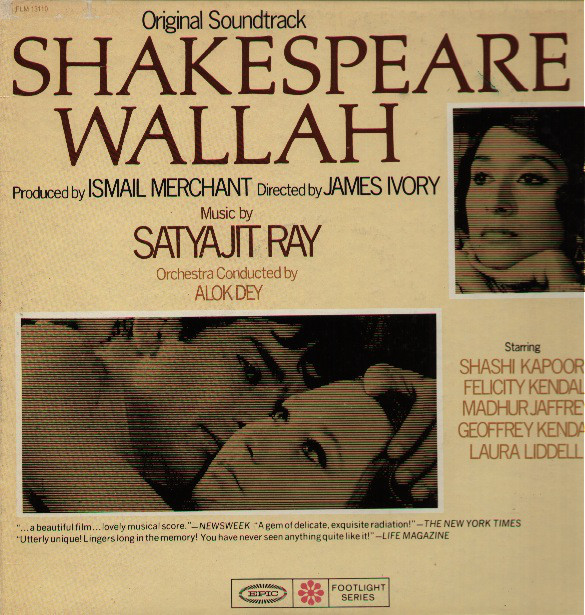

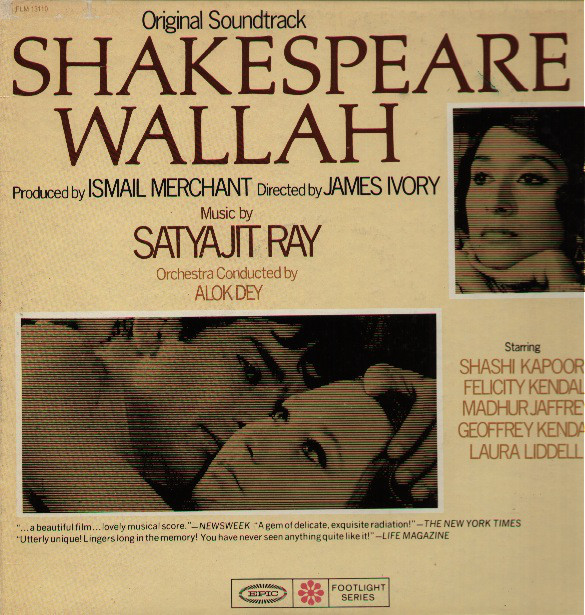

薩雅吉雷雖然只大詹姆斯艾佛利7歲,卻可以說是艾佛利在影壇最重要的導師,艾佛利第一次踏上印度土地為他受委製的紀錄片《德里之路》拍攝時,和當地結識的友人提到,自己曾在美國看過薩雅吉雷的「阿普三部曲」The Apu Trilogy前兩部,受到了很大的震撼,友人告訴他還有一部片也非常精彩,但在還未曾在西方映演,片名叫《音樂廳》The Music Room,艾佛利向對方打聽要如何才能看到這部片,人家告訴他:你到了加爾各答,翻電話簿找薩雅吉雷的名字,直接打電話給他就好了。於是艾佛利真的就這樣連絡上了薩雅吉雷,兩人一起在剪輯間的小放映室裡看了這部片,還從此成為了一輩子的朋友,艾佛利第一部劇情長片《一家之主》的音樂與剪輯就是在薩雅吉雷的指導下完成,第二部長片《莎劇演員》Shakespeare Wallah中非常迷人的配樂也由薩雅吉雷譜寫(艾佛利的紀錄短片《劍與笛》的配樂也是他直接打電話去旅館找當時在美國辦演奏會的西塔琴大師拉維香卡幫他譜寫的),而艾佛利在印度拍的前四部片,攝影指導也都是用薩雅吉雷訓練出來的老搭檔蘇布拉塔米特拉Subrata Mitra,兩人在創作上的親密性由此可見(甚至艾佛利在拍《西塔琴大師》The Guru時,男主角之一烏帕杜特Utpal Dutt因為與共黨毛派有牽連而被抓,薩雅吉雷還寫信給甘地夫人求情,讓杜特獲得釋放才能夠及時完成電影拍攝)。

薩雅吉雷在成名之後曾一度極想將佛斯特的小說【印度之旅】改編為電影,曾委託伊斯麥墨詮去找佛斯特及他的出版社談版權,甚至還到國王學院去放映「阿普三部曲」給佛斯特看,希望能得到他的首肯,不料最後只得到了佛斯特一句「等我死後再說」(【印度之旅】在佛斯特生前曾改編為舞台劇及電視劇,但就是不允許拍成電影),使得薩雅吉雷感到心灰意冷,等到佛斯特過世之後,他也對這個計畫覺得意興闌珊而不再爭取(據說薩雅吉雷後來也覺得【印度之旅】所呈現的印度,不適合說孟加拉語的他),有了這層淵源之後,當佛斯特的信託管理人建議墨詮–艾佛利來拍《印度之旅》時,基於朋友道義與師徒情誼,他們自然也就不太可能答應了。

詹姆斯艾佛利受到薩雅吉雷的影響極大,而伊斯麥墨詮會開始他的電影生涯,也是受到薩亞吉雷的啟發,所以觀眾可以發現他們第一部作品《一家之主》的第一個鏡頭,和《音樂廳》的開場是多麼地神似(艾佛利說他們把初剪完的拷貝抱到加爾各答給薩雅吉雷看,薩雅吉雷花了4天重新幫他們剪輯),而艾佛利低調內斂不張揚但構圖嚴謹多隱喻的導演風格,重視描繪人與情的細節更甚過故事張力的高低起伏,也明顯和薩雅吉雷是同一流派。

我們可以看到在電影《此情可問天》中,前前後後出現了很多次火車及火車站的鏡頭,雖然佛斯特在小說裡確實花了點篇幅去描寫國王十字路車站,那是帝國的發端,是時代變動的隱喻,也是「連繫」這個關鍵字的實體化,但艾佛利在電影裡的反覆呈現,更讓火車成為一種命運的象徵,像是一種無可抗拒的力量(開場珠麗姨媽搭著火車去掀起紛亂,尾聲巴連安搭著火車去解決僵局,曼綺與如詩搭車往豪安居的計畫告吹,夏禮最後被送上火車因此斷絕與豪安居的關係),而這對我來說(或許有點過度解讀),更接近於薩雅吉雷「阿普三部曲」裡,同樣不斷出現並帶來生命衝擊的火車意象。

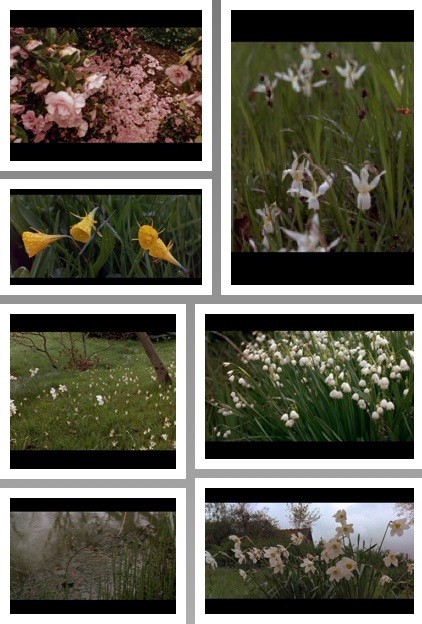

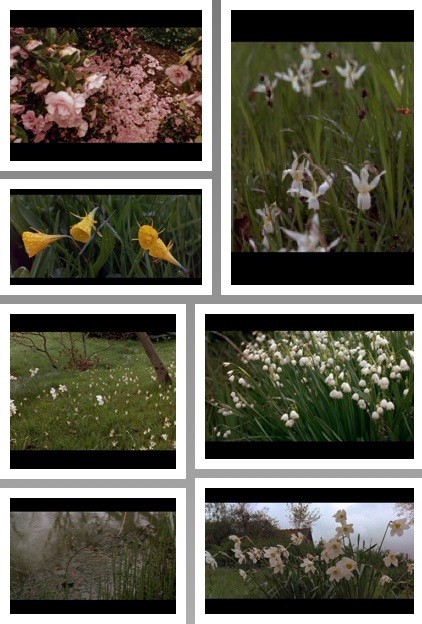

此外,薩雅吉雷對於自然景觀與現象的著迷,時常用以呼應故事中人性與感情的深沈質地,也在詹姆斯艾佛利眾多作品裡看得到影響的痕跡,像是《此情可問天》裡,魏如詩在病榻上寫下那封遺贈的短箋後,艾佛利插入了一組長達50秒的空鏡頭,拍的是一段段春天花朵和雨水的景致,像是個已經被釋放的靈魂,正凝視著世間她所摯愛眷戀的一切,有種田園詩般的寧靜脫俗,這讓人不禁聯想到薩雅吉雷在他第一部作品「阿普三部曲」的《大地之歌》Pather Panchali中,也有長長一組鏡頭,拍的是雨季來臨前池塘上水黽的跳動,彷彿在這幾十秒、幾分鐘的時間裡,電影裡那個生命被高度濃縮的世界,被迫靜止了下來,恢復了正常的呼吸節奏,然後,才能再繼續推進到新升起的情緒之中。

這種如休止符般的筆觸,在電影中並不少見,但少有如此神奇、教人難忘的美感與詩意,或許艾佛利在做這樣的安排時並沒有刻意向薩雅吉雷致敬的企圖,不過可能就像《長日將盡》The Remains of the Day尾聲那特寫鏡頭裡緊握的手,和薩雅吉雷《孤獨的妻子》Charulata裡最後一個畫面,如此出奇地神似,那不光是單純的模仿,而是心有靈犀的傳承,一個藝術家在遙遠的國度裡,意外完美重現了另一個藝術家所曾挖掘出的感性力量,幾乎是種奇蹟。

1992年四月23日, 就在電影《此情可問天》坎城首映的兩週之前,印度電影大師薩雅吉雷於故鄉加爾各答病逝,享年70歲。

1906年,寄宿在E.M.佛斯特母親鄰家、來自印度顯赫氏族的17歲青年塞亞德羅斯馬蘇德Syed Ross Masood,為了應付牛津大學的入學考試,央請佛斯特擔任他的拉丁文家教,而自他們見面的那一刻起,佛斯特就深深地迷戀上這個小他10歲的俊美男孩,雖然馬蘇德是個異性戀者,無法接受佛斯特的感情,但兩人仍成為非常親密的朋友。1912年馬蘇德完成了學業返回印度,放不下思念的佛斯特幾個月後也追隨著他來到全然陌生的印度,在那兒他開啟了嶄新的視野,並在馬蘇德的建議下,開始創作新的小說【印度之旅】A Passage to India。

1948年,二戰中血腥殘暴的猶太人屠殺真相陸續披露,當時還在就讀倫敦大學文學院的露絲鮑爾,因此遭遇了她流亡英國後最殘酷的人生苦痛:父親自殺(因為家族中有40多人死於集中營),幾個月後,這個出生於德國的猶太女子,認識了也曾在倫敦大學讀書的年輕印度建築師塞魯斯賈華拉Cyrus S. H. Jhabvala,兩人很快地墜入情網,在兩年的長距離戀愛後(賈華拉回印度開創事業,鮑爾完成英國的學業),露絲毅然地放下英國的一切(包括痛苦的回憶),遠嫁新德里並開始以印度為背景,創作一系列小說作品。

1955年,美國年輕導演詹姆斯艾佛利逛進了位於舊金山的雷蒙路易斯Raymond Lewis藝廊,展示桌上散亂地擺著上一位買家在挑選的印度細密畫作miniature,當時正在為自己南加大電影學校畢業作《威尼斯:主題與變奏》Venice: Theme and Variations做藝術研究的艾佛利,被這些16世紀的鮮豔繪畫給深深吸引,決定要以呈現「威尼斯」的相似模式,用細密畫的圖說,重現印度蒙兀兒帝國時期的歷史與文化,而終於在1959年完成了美麗而豐富的紀錄短片《劍與笛》The Sword and the Flute。1961年春天,畢業於紐約大學的印度導演伊斯麥墨詮,剛結束他首部劇情短片《女人的創造》The Creation of Woman在坎城的映演,經由友人薩伊德傑佛瑞Saeed Jaffrey(他同時是《劍與笛》及《女人的創造》的配音)的引介,參加了印度領事館裡 《劍與笛》的特別放映,因而認識了艾佛利,兩人一見如故,很快地成為生活與事業上的夥伴,年底,他們成立了墨詮–艾佛利製片公司Merchant-Ivory Productions(MIP),目標是要在印度拍攝具國際市場的英語電影。

當墨詮回到印度為公司製作的新片(預計由薛尼梅爾執導的人類學研究故事)籌資時,艾佛利也再度遠赴印度為紀錄片《德里之路》The Dehli Way取材,而就在他們那部創業作計畫確定破局之後,墨詮決定轉換題材,選擇將一本描述印度中產家庭生活的英語小說【一家之主】The Householder改編為電影,並由未曾有過拍攝劇情片經驗的艾佛利擔任導演(艾佛利的父親給予十幾萬美金支援),於是兩人連袂在新德里,造訪了個性非常低調、幾乎是隱居在家寫小說的原著作者露絲鮑爾賈華拉,出乎意料之外地,賈華拉夫人不僅答應提供版權,還首肯擔任編劇的工作,於是這三個都未曾有過參與劇情長片拍攝經驗的初生之犢,摸著石子過河般地在1963年完成了這部作品,還順利地回收了成本(被哥倫比亞電影公司買下),從此開始這組編導製鐵三角長達半個世紀的合作關係。

時間快轉到1980年代,佛斯特在劍橋大學國王學院的遺產信託管理人,開始積極地想讓佛斯特的著作改編為電影(佛斯特生前非常排斥讓他的小說被搬上大銀幕),而當時已經在印度拍英語電影拍出響亮名號的墨詮–艾佛利製片公司,當然是改編佛斯特經典作【印度之旅】的最佳選擇之一,但在雙方討論過後,詹姆斯艾佛利卻婉拒了拍攝《印度之旅》的提議,反而表達出對於改編【窗外有藍天】的興趣,讓劍橋大學的管理人感到非常訝異。艾佛利想拍《窗外有藍天》的原因其實非常單純,和他當年畢業作選擇威尼斯為主題的心態是一樣的:因為他熱愛義大利,想在那樣的環境中工作。不過後來他因為拍《熱與塵》Heat and Dust和《波士頓人》The Bostonians,累得心力交瘁,實在不想再開拍古裝電影,因而十分排斥《窗外有藍天》的計畫,卻因為資金已經到位所以不得不硬撐著上場,才意外地拍出這部他當時最為成功的代表作品,而也正因為《窗外有藍天》在日本的大賣座,使得日本資金願意大量地挹注在艾佛利的佛斯特小說改編電影上,於是才能夠順利地完成後來的《此情可問天》,這些都是後話。

有趣的是,明明MIP當時打著的招牌就是要拍聯繫西方世界與古老印度的故事,而認真地研究過印度的詹姆斯艾佛利當然早就反覆地讀過佛斯特的【印度之旅】,更不用提作為佛斯特迷的編劇賈華拉夫人了,那為什麼他們不想改編這本偉大的經典呢?一大原因是1975年,在印度定居已經四分之一個世紀的賈華拉夫人,因為已經無法再承受印度生活所帶給她的精神壓力,決定移居紐約,雖然她後來的小說創作仍持續反芻著她的印度經驗,但在電影劇本上,她已經開始脫離以印度為背景的故事情節,著重於探索歐洲與美國為背景的小說改編。另一方面,佛斯特筆下的印度中產階級與西方殖民者的關係,其實在艾佛利的印度電影裡就已經不斷地被琢磨過了(佛斯特所追隨的馬蘇德是貴族階級的穆斯林,艾佛利的夥伴墨詮也是富裕家庭出身的穆斯林,賈華拉夫人的先生則是帕西Parsi中產家庭出身,他們的印度經驗都是從中上階層的知識份子身上得到的),而這些作品所展現的角度更為現代(獨立後的印度,受西方文化而非武力征服的世代),所以如果要再回過頭去復古地、大費周章地檢視殖民年代的英印複雜關係,對艾佛利來說確實也好像有點多餘。然而,真正導致墨詮–艾佛利打定主意不願拍攝《印度之旅》,其中最具關鍵性的因素,其實是大師薩雅吉雷Satyajit Ray。

薩雅吉雷雖然只大詹姆斯艾佛利7歲,卻可以說是艾佛利在影壇最重要的導師,艾佛利第一次踏上印度土地為他受委製的紀錄片《德里之路》拍攝時,和當地結識的友人提到,自己曾在美國看過薩雅吉雷的「阿普三部曲」The Apu Trilogy前兩部,受到了很大的震撼,友人告訴他還有一部片也非常精彩,但在還未曾在西方映演,片名叫《音樂廳》The Music Room,艾佛利向對方打聽要如何才能看到這部片,人家告訴他:你到了加爾各答,翻電話簿找薩雅吉雷的名字,直接打電話給他就好了。於是艾佛利真的就這樣連絡上了薩雅吉雷,兩人一起在剪輯間的小放映室裡看了這部片,還從此成為了一輩子的朋友,艾佛利第一部劇情長片《一家之主》的音樂與剪輯就是在薩雅吉雷的指導下完成,第二部長片《莎劇演員》Shakespeare Wallah中非常迷人的配樂也由薩雅吉雷譜寫(艾佛利的紀錄短片《劍與笛》的配樂也是他直接打電話去旅館找當時在美國辦演奏會的西塔琴大師拉維香卡幫他譜寫的),而艾佛利在印度拍的前四部片,攝影指導也都是用薩雅吉雷訓練出來的老搭檔蘇布拉塔米特拉Subrata Mitra,兩人在創作上的親密性由此可見(甚至艾佛利在拍《西塔琴大師》The Guru時,男主角之一烏帕杜特Utpal Dutt因為與共黨毛派有牽連而被抓,薩雅吉雷還寫信給甘地夫人求情,讓杜特獲得釋放才能夠及時完成電影拍攝)。

薩雅吉雷在成名之後曾一度極想將佛斯特的小說【印度之旅】改編為電影,曾委託伊斯麥墨詮去找佛斯特及他的出版社談版權,甚至還到國王學院去放映「阿普三部曲」給佛斯特看,希望能得到他的首肯,不料最後只得到了佛斯特一句「等我死後再說」(【印度之旅】在佛斯特生前曾改編為舞台劇及電視劇,但就是不允許拍成電影),使得薩雅吉雷感到心灰意冷,等到佛斯特過世之後,他也對這個計畫覺得意興闌珊而不再爭取(據說薩雅吉雷後來也覺得【印度之旅】所呈現的印度,不適合說孟加拉語的他),有了這層淵源之後,當佛斯特的信託管理人建議墨詮–艾佛利來拍《印度之旅》時,基於朋友道義與師徒情誼,他們自然也就不太可能答應了。

詹姆斯艾佛利受到薩雅吉雷的影響極大,而伊斯麥墨詮會開始他的電影生涯,也是受到薩亞吉雷的啟發,所以觀眾可以發現他們第一部作品《一家之主》的第一個鏡頭,和《音樂廳》的開場是多麼地神似(艾佛利說他們把初剪完的拷貝抱到加爾各答給薩雅吉雷看,薩雅吉雷花了4天重新幫他們剪輯),而艾佛利低調內斂不張揚但構圖嚴謹多隱喻的導演風格,重視描繪人與情的細節更甚過故事張力的高低起伏,也明顯和薩雅吉雷是同一流派。

我們可以看到在電影《此情可問天》中,前前後後出現了很多次火車及火車站的鏡頭,雖然佛斯特在小說裡確實花了點篇幅去描寫國王十字路車站,那是帝國的發端,是時代變動的隱喻,也是「連繫」這個關鍵字的實體化,但艾佛利在電影裡的反覆呈現,更讓火車成為一種命運的象徵,像是一種無可抗拒的力量(開場珠麗姨媽搭著火車去掀起紛亂,尾聲巴連安搭著火車去解決僵局,曼綺與如詩搭車往豪安居的計畫告吹,夏禮最後被送上火車因此斷絕與豪安居的關係),而這對我來說(或許有點過度解讀),更接近於薩雅吉雷「阿普三部曲」裡,同樣不斷出現並帶來生命衝擊的火車意象。

此外,薩雅吉雷對於自然景觀與現象的著迷,時常用以呼應故事中人性與感情的深沈質地,也在詹姆斯艾佛利眾多作品裡看得到影響的痕跡,像是《此情可問天》裡,魏如詩在病榻上寫下那封遺贈的短箋後,艾佛利插入了一組長達50秒的空鏡頭,拍的是一段段春天花朵和雨水的景致,像是個已經被釋放的靈魂,正凝視著世間她所摯愛眷戀的一切,有種田園詩般的寧靜脫俗,這讓人不禁聯想到薩雅吉雷在他第一部作品「阿普三部曲」的《大地之歌》Pather Panchali中,也有長長一組鏡頭,拍的是雨季來臨前池塘上水黽的跳動,彷彿在這幾十秒、幾分鐘的時間裡,電影裡那個生命被高度濃縮的世界,被迫靜止了下來,恢復了正常的呼吸節奏,然後,才能再繼續推進到新升起的情緒之中。

這種如休止符般的筆觸,在電影中並不少見,但少有如此神奇、教人難忘的美感與詩意,或許艾佛利在做這樣的安排時並沒有刻意向薩雅吉雷致敬的企圖,不過可能就像《長日將盡》The Remains of the Day尾聲那特寫鏡頭裡緊握的手,和薩雅吉雷《孤獨的妻子》Charulata裡最後一個畫面,如此出奇地神似,那不光是單純的模仿,而是心有靈犀的傳承,一個藝術家在遙遠的國度裡,意外完美重現了另一個藝術家所曾挖掘出的感性力量,幾乎是種奇蹟。

1992年四月23日, 就在電影《此情可問天》坎城首映的兩週之前,印度電影大師薩雅吉雷於故鄉加爾各答病逝,享年70歲。