2015-10-25 21:00:00牛頭犬

2015年金馬影展筆記(二)告訴我該怎麼去生活

《遠方禁戀》Desde allá 羅倫佐維加斯 2015年作品

《我的兼差媽咪》Que Horas Ela Volta? 安娜慕依拉緹 2015年作品

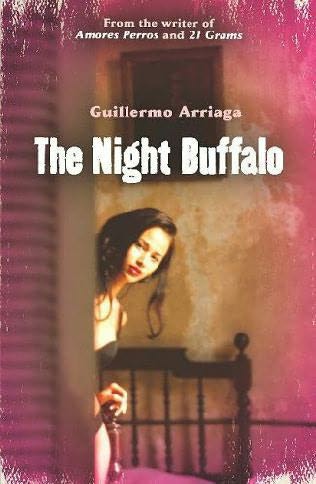

曾經是《鳥人》Birdman導演亞力安卓崗札雷伊納利圖最佳搭檔的墨西哥編劇吉勒摩亞瑞格,也是一個令人驚奇的傑出小說作家,從去年底到今年中,台灣的南方家園出版社先後發行了兩本他在1990年代與本世紀初所寫的作品中譯本:《甜蜜的死亡氣息》Un dulce olor a muerte與《我死去的摯友》El búfalo de la noche,前者描述墨西哥偏僻屯墾區,一個人畜無害的年輕雜貨店老闆,因一時善意將自己的襯衫,覆蓋在一個少女裸屍身上,而被村人謠傳為死去少女的男友,接著在鄉間群體氣氛的推波助瀾下,這個年輕人竟漸漸陷入癡狂幻覺,決定要為這個不曾相愛的女孩復仇;後者則描述墨西哥市裡,一個大學青年在自己最好的朋友自殺之後,開始一步步走進恐慌與瘋狂的危機中,兩人緊密連結的過往、與一個女孩間的激狂三角戀情、摯友精神崩潰後所講述的恐怖幻覺,隨著一封封神秘信件離奇出現,不斷在他的腦海中翻滾,侵蝕著他的理智。

吉勒摩亞瑞格非常厲害地描繪出人類心理潛移默化的轉變。《甜蜜的死亡氣息》是關於群體的,在一種封閉小鎮的氛圍中,人與人之間自然而然建構出一種既相互理解又相互欺瞞的關係,而為了不被孤立,往往就會屈服於彼此情緒上的暗示與壓力,於是,正常理性的價值判斷被扭曲了,人也因此隨波逐流地被推向莫名其妙的處境。《我死去的摯友》剛好相反,它是個人而且私密的,小說以第一人稱敘事,在記憶與現實之間穿梭,主角似乎發現死去的友人以一系列暗藏的機關向他報復,而他所有身邊的人也都像是這盤棋局中的棋子,但直到故事的最後,讀者也才恍惚地意識到,這個不可靠的敘事者慢慢洩漏出他的陰暗與殘酷,那來自於他情慾上的誘惑或人際關係中的操縱,使生活周遭的人在精神上不斷受到傷害,然而那個「我」卻似乎渾然不知。

亞瑞格寫出了人心的絕對不自由,那個控制的力量,或許來自於外在的脅迫與誘導,也或許來自最內在潛意識的束縛與本能的驅使,在行動與抉擇中,失去了理智決定的可能。

今年在威尼斯影展驚呼聲中奪下金獅獎的委內瑞拉電影《遠方禁戀》,故事就是由吉勒摩亞瑞格和年輕新銳導演羅倫佐維加斯所共同構思完成,講的也是人心中無法馴服的魔障,一種接近自虐與自毀的孤獨之癮。

(如果還沒看過電影建議不要繼續讀下去,或許會稍折損觀影時所受到的震撼力)

影片開始於刻意強化的對比性中,中年富裕的中產階級白人,用金錢誘惑混跡街頭的黑人貧民男孩,帶著他回到公寓,但卻不願碰他,只要他裸露出身體供自己觀賞發洩。然而,再一次,他卻碰上了一個性格火爆的不良少年,少年不只搶了中年男子,還將他痛毆一頓,詭異的是,那樣的肉體傷痛,不只沒讓他警覺悔恨,卻反而似乎讓他產生了一種怪異的迷戀狂熱,讓他不由得又再回到街頭去找尋那少年的行蹤。

亞瑞格與維加斯的劇本提供了一個受到高度限縮的視野,以極為寫實的基調開展故事,人物身份背景與心理狀態都用一種純然外在而且疏離的手法來描述,但導演卻帶點突兀地採取了通俗肥皂劇式的鏡頭,以頻繁地變換景深焦點,來暗示敘事觀點的轉移,讓情節反覆遊走在兩人各自的處境之間,一來一往,一者退縮逃離了,另一者就侵略性地前進,然後又反過來,又再顛倒過來,層疊之下形成了一種極高張力的拉拒對抗,宛如一支力度驚人的探戈舞蹈。於是,兩個人對彼此的意義,在這樣複雜的互動之中,漸漸從性慾發洩的物品/提供物質的變態,變成了對另一個階級、另一種生活的好奇探索,然後又化作一種補償自己內在缺憾的情感替代,最後,在迷惑恍惚之中,就好像沉澱為愛,或類似那樣的東西。

透過大量的細節,導演從兩個人外在年齡、階級、性向的對比性,慢慢拉近到內在的互補與衝突,中年男子面對自己內在強烈的感受,是盡可能地閃躲與迴避的,即便是站在他所痛恨的父親身邊,或是迷戀的對象主動示愛時,他的反射動作就是逃開遠離,渴望接觸但絕不能接觸;而少年對於愛慾與情感的態度則是激烈佔有的,為了小女友,他帶著兄弟突襲橫加阻撓的女孩哥哥,而幾乎因此喪命,為了中年男子,他放下了原本生活的一切,甚至鋌而走險,他要的是紮紮實實的疼痛與擁有。海岸的那場戲,鏡頭拉得遠遠的,是兩人情感互補達成默契的高潮,而貼身肉搏的那場戲,鏡頭逼得貼近無比,則是兩人心理衝突糾結扭曲的頂點,接著,來自內在深處的潛意識便乍然反撲,將情感的可能性吞噬殆盡。

那並不是一種理性的選擇或算計,而是不得不然的本能與癮頭。Desde allá/Fram afar/遠觀而不褻玩,並非情操,而是禁忌。

再度重看這部精彩作品的時候,我的腦海中不斷浮現出一個英文字:Tenderness,那正是英國作家D.H.勞倫斯為他經典文學名作【查泰萊夫人的情人】Mrs. Chatterley's lover最早訂下的書名。這個字的意義相當微妙,一方面它指的是柔軟溫和,或是心理層面上的一種惻隱不忍,但另一方面它也有著疼痛的意義,而且這種痛並不是自發性感受到的痛,而是一種對應於外力施加的壓痛,被處碰到弱點與病灶處的痛。勞倫斯在【查泰萊夫人的情人】中所描寫的這種軟與痛,講的是人內心深處一種動物性、本能性的需要,用以對比第一次世界大戰後英國社會上,人心普遍如荒原般頹圮的麻木與無感。勞倫斯在這本說中企圖陳述的,是人如果要對抗那種虛假、制式、平庸與麻痺的偽裝活著狀態,就必須要去探索肉體上,乃至於心靈上對於這種Tenderness的需求。

而有趣的是,同樣描寫死寂枯槁的生活當中,因為尋求本能需要而意外地體驗了Tenderness滋味的《遠方禁戀》,又更進一步地從另一個角度,展現出人在面對Tenderness時可能產生的矛盾心理,既是極度渴望自己內在深處那個最柔軟也最脆弱易感的點,可以有人能理解能碰觸,想清楚地感受那種無力的疼痛,但當真的有人可以去碰觸到那裡時,卻又承受不住那如恐慌般襲來的酸軟難忍,只想直覺地抗拒閃躲。

這部電影把這種微妙至極的心理變化描繪得非常精巧,戀父與弒父的衝突與一體兩面,順著劇情慢慢浮現,最後終於糾結並引爆,兩個人關係上不斷變動的宰制與受制,一直相互抵抗掙扎,那種渴望被觸動(Tenderness之處)卻又不能/不敢的無望分裂,終究導致走向無法自拔的悲劇中。

然後回過頭去看才發現,原來選擇麻木冷淡,或是選擇粗暴強悍,不過就是想在那Tenderness之處,築起一層層堅硬的殼來,不敢洩漏真實的脆弱與慾望,只因為一旦暴露了,會太過於疼痛,也太具有殺傷力。

此外,《遠方禁戀》這部片另一個有趣之處,就在於先前提到它的「弒父」情結。導演羅倫佐維加斯在2004年時,就曾經與吉勒摩亞瑞格合作過一部短片,片名叫《大象永不忘》Los elefantes nunca olvidan(亞瑞格擔任製片),描述一個小男孩帶著一把槍要去殺欺凌拋棄他們母子的父親,短短的幾分鐘,維加斯拍出了男孩心底憎恨與依戀交織的糾結,在烈陽下的暈眩中,他反而完全迷失了自己。或許,這時我們該來了解一下這位新導演的背景,可以得到更多線索。羅倫佐維加斯的父親叫奧斯瓦多,是位國際非常知名的畫家,還曾在1960年代擔任過委內瑞拉國家藝術文化中心的藝術總監,但頗為奇怪,羅倫佐青年時期卻走上與父親完全不同的人生道路,他跑到了美國去研讀分子生物學,想當個生技學家,但一直到了28歲時,才因為無法抑制對創作的衝動,而轉向紐約大學開始學習電影拍攝。對羅倫佐來說,長年在外奔波又聲名顯赫的藝術家父親,應該既是個遙不可及的偶像,也是他成長過程中極其沉重的心理負擔吧!或許,這種企圖打倒父親、摧毀那巨大陰影的強烈情緒,就這樣產生了。

不過,羅倫佐維加斯卻也曾特別在訪談中澄清說,他與父親間的關係既親密而且友好,對弒父題材的偏好並非來自於他個人的體驗。於是,我們也許可以將視野再拉大一點來看。羅倫佐維加斯於1998年才從美國回到委內瑞拉,開始他的職業創作生涯,這個時期也正是政治強人烏戈查維茲所崛起的時代。查維茲從1999年起開始擔任委內瑞拉總統,到他2013年過世為止,總共連任了三次在位長達14年,而為了遂行他所堅信的波利瓦爾主義與對美帝的戰爭,他做了許多具高度爭議性的事情,包括修改憲法大幅擴張總統任期與權力、打壓反對者人權、外交上的瘋狂激進言行,以及選舉舞弊的手段,因而引發不少知識份子的非議,然而他所堅持的社會主義理念,以及拒絕美國把拉美視為後院或禁臠的強悍,仍讓他深得民心。在這麼一個帶著威權體制色彩的社會環境中,而國家背後卻還有一個虎視眈眈、不懷好意的殘暴老大哥(美國)企圖顛覆與壓制,維加斯電影裡對於父權的憎惡仇視,以及對於自身處境的茫然失落,或許更可視為對於這個複雜的地域與政治局勢的反動,而由這個角度來看,《遠方禁戀》似乎又更多了些可供解讀的空間。

拉丁美洲獨特的歷史背景(歐洲殖民與美國操控)與複雜的政治現實(特別是過去各國長期的軍事獨裁統治與左派游擊隊的反抗),或多或少都會灌注到南美創作者的靈魂或潛意識中,成為藏在作品裡的重要驅動力量。而淺顯易見的,就像在巴西電影《我的兼差媽咪》中,如果沒有他們不得人心的現任女總統迪爾瑪羅塞芙,自然就不會有片中那位褓母媽媽,帶點氣憤地對她恃才傲物的女兒批評說:當她自己是總統一樣。

相較於《遠方禁戀》的壓抑內斂、欲語還休,《我的兼差媽咪》剛好是另一個極端,它是部徹頭徹尾的通俗劇,叨叨不絕、笑淚交織,有時甚至荒唐瘋狂得可以,但它所傳達的訊息卻毫無膚淺流俗之感,主要的原因正來自於女導演安娜慕依拉緹和資深女演員黑吉娜卡塞間默契十足的合作,讓整部片充滿了逼人的情緒力量,推著觀眾不由得去思考,在故事背後那個巨大的社會階級與逃避自由議題。

故事的中心是個遠離家鄉與女兒來到城市幫傭並當褓母的中年婦女瓦爾,但情節卻完全不走《姊妹》The Help的悲情路線,更不是《難以抗拒的溫柔》La Balia的情慾威脅步數,編導先是在開頭建立了一個安全平衡的例行性日常,然後再透過一個外來者的侵入(褓母來寄住準備考大學的女兒),去顛覆破壞這樣的靜態穩定,去擾動每個人習以為常的生活。

導演刻意不變換觀點,一直站在同時身為陌生母親與親暱褓母的女主角立場,帶著驚訝、不安、疑惑與荒謬的眼神,去看著這個充滿獨立新潮思想的女兒,衝擊著壁壘分明的階級高牆,我們不由得跟著她焦慮、跟著她氣憤,也跟著她提心吊膽,而在此同時,電影也自然就挑釁起觀眾,對於那個安定井然的人際秩序的依賴,進而一步步在結構開始崩裂時,發現其中的可笑與脆弱。

「哪些事可以做哪些又不行,難道有本手冊上面會載明規定嗎?」女兒問,「沒有人需要解釋,你天生就會知道。」瓦爾說。這讓我想到了今年初另一部關於藍領階級自覺的電影:達頓兄弟的《兩天一夜》Deux jours, une nuit,片中即將要被開除的女工,一個個地拜訪她的同事,請他們考慮放棄獎金而讓她保有工作,最有趣的地方在於,當這些同事們被請託時,他們的第一個反應通常都是:「其他人怎麼說?多數人都怎麼說?」

正因為人生中充滿太多兩難與灰色的抉擇,而我們又畏懼要為自己可能無暇思索而做下的決定付出慘痛代價,於是我們常常毫不猶豫,甚至理直氣壯地,就這麼交出了我們的自由,臣服於多數、體制、規矩、傳統,由這個巨大的集體來幫我們做選擇,即便最後證明這樣是錯的,我們也能面露無辜地說,我無能為力。自由不永遠是康莊大道,通常在禁閉中想像的自由才是,真正的自由常會讓人恐懼慌亂到近乎窒息,所以我們往往不敢問自己:我要過什麼樣的生活?而是忍不住向外呼喊求助:告訴我,該怎麼去生活?

階級就是在這種逃避自由的人性中,社會所提供的最制式解答。但《我的兼差媽咪》電影中,那依靠著繼承而得來財富與社會地位的主人一家,面對著一個來自貧窮偏鄉卻靠著才華與學習而開始翻轉人生的女孩,一個個成員都接連卸下了優雅冷靜的外貌,不得不露出了倉皇失控的面目,而女孩的母親,那看似最堅定擁抱著主僕規矩的瓦爾,在終於意識到那個看似高聳的阻隔障礙,其實是可以跨越,因而悄聲但歡欣鼓舞地慶祝起來時,一導一演近乎神奇地在這一刻把鬱塞的情緒,一股腦地宣洩開來,笑中噴淚的觀眾也因此得以釋懷,清楚感受到那發現自己或許可以自由、應該能有選擇的真實快慰。

《我的兼差媽咪》中藍領女性的自我追尋與家庭意義的重整,讓我不由得也想到了西班牙大導演阿莫多瓦的舊作《我造了什麼孽?》(《我的兼差媽咪》的原葡萄牙文片名「她什麼時候回來?」也是個問句),阿莫多瓦藉著卡門莫拉飾演的倒霉婦人與她的一家,一連串神經兮兮又沒頭沒腦的遭遇,隱隱地戳刺著法西斯的舊記憶(冒充希特勒的信),也明目張膽地打垮了父權(用一根火腿),終能在這個擁擠壓縮的城市中,帶著笑意盼望著未來。那是1984年,獨裁專制的佛朗哥將軍過世還不滿十年,民主政體還孱弱地在各方勢力夾縫中成長,阿莫多瓦嘻皮笑臉地揮灑著性愛、謀殺與肥皂劇等繽紛元素,但底色卻仍是充滿著時代感的批判與期待。

而巴西,1989年才結束長達二十多年的軍事獨裁統治(台灣是在1987年解嚴),緩步地脫離貧窮與封閉,開始走向穩定健全的民主體制,但威權時代所遺留在人民心理的陰影仍在,自由的定義與價值似乎仍是渾沌未明,導演慕依拉緹鏡頭中,不時眺望向變動中高樓聳起的聖保羅城市裡種種面貌,也彷彿在殷殷地期盼著,更美好更公平的新世界能夠早日到來。

(全文完)

《我的兼差媽咪》Que Horas Ela Volta? 安娜慕依拉緹 2015年作品

曾經是《鳥人》Birdman導演亞力安卓崗札雷伊納利圖最佳搭檔的墨西哥編劇吉勒摩亞瑞格,也是一個令人驚奇的傑出小說作家,從去年底到今年中,台灣的南方家園出版社先後發行了兩本他在1990年代與本世紀初所寫的作品中譯本:《甜蜜的死亡氣息》Un dulce olor a muerte與《我死去的摯友》El búfalo de la noche,前者描述墨西哥偏僻屯墾區,一個人畜無害的年輕雜貨店老闆,因一時善意將自己的襯衫,覆蓋在一個少女裸屍身上,而被村人謠傳為死去少女的男友,接著在鄉間群體氣氛的推波助瀾下,這個年輕人竟漸漸陷入癡狂幻覺,決定要為這個不曾相愛的女孩復仇;後者則描述墨西哥市裡,一個大學青年在自己最好的朋友自殺之後,開始一步步走進恐慌與瘋狂的危機中,兩人緊密連結的過往、與一個女孩間的激狂三角戀情、摯友精神崩潰後所講述的恐怖幻覺,隨著一封封神秘信件離奇出現,不斷在他的腦海中翻滾,侵蝕著他的理智。

吉勒摩亞瑞格非常厲害地描繪出人類心理潛移默化的轉變。《甜蜜的死亡氣息》是關於群體的,在一種封閉小鎮的氛圍中,人與人之間自然而然建構出一種既相互理解又相互欺瞞的關係,而為了不被孤立,往往就會屈服於彼此情緒上的暗示與壓力,於是,正常理性的價值判斷被扭曲了,人也因此隨波逐流地被推向莫名其妙的處境。《我死去的摯友》剛好相反,它是個人而且私密的,小說以第一人稱敘事,在記憶與現實之間穿梭,主角似乎發現死去的友人以一系列暗藏的機關向他報復,而他所有身邊的人也都像是這盤棋局中的棋子,但直到故事的最後,讀者也才恍惚地意識到,這個不可靠的敘事者慢慢洩漏出他的陰暗與殘酷,那來自於他情慾上的誘惑或人際關係中的操縱,使生活周遭的人在精神上不斷受到傷害,然而那個「我」卻似乎渾然不知。

亞瑞格寫出了人心的絕對不自由,那個控制的力量,或許來自於外在的脅迫與誘導,也或許來自最內在潛意識的束縛與本能的驅使,在行動與抉擇中,失去了理智決定的可能。

今年在威尼斯影展驚呼聲中奪下金獅獎的委內瑞拉電影《遠方禁戀》,故事就是由吉勒摩亞瑞格和年輕新銳導演羅倫佐維加斯所共同構思完成,講的也是人心中無法馴服的魔障,一種接近自虐與自毀的孤獨之癮。

(如果還沒看過電影建議不要繼續讀下去,或許會稍折損觀影時所受到的震撼力)

影片開始於刻意強化的對比性中,中年富裕的中產階級白人,用金錢誘惑混跡街頭的黑人貧民男孩,帶著他回到公寓,但卻不願碰他,只要他裸露出身體供自己觀賞發洩。然而,再一次,他卻碰上了一個性格火爆的不良少年,少年不只搶了中年男子,還將他痛毆一頓,詭異的是,那樣的肉體傷痛,不只沒讓他警覺悔恨,卻反而似乎讓他產生了一種怪異的迷戀狂熱,讓他不由得又再回到街頭去找尋那少年的行蹤。

亞瑞格與維加斯的劇本提供了一個受到高度限縮的視野,以極為寫實的基調開展故事,人物身份背景與心理狀態都用一種純然外在而且疏離的手法來描述,但導演卻帶點突兀地採取了通俗肥皂劇式的鏡頭,以頻繁地變換景深焦點,來暗示敘事觀點的轉移,讓情節反覆遊走在兩人各自的處境之間,一來一往,一者退縮逃離了,另一者就侵略性地前進,然後又反過來,又再顛倒過來,層疊之下形成了一種極高張力的拉拒對抗,宛如一支力度驚人的探戈舞蹈。於是,兩個人對彼此的意義,在這樣複雜的互動之中,漸漸從性慾發洩的物品/提供物質的變態,變成了對另一個階級、另一種生活的好奇探索,然後又化作一種補償自己內在缺憾的情感替代,最後,在迷惑恍惚之中,就好像沉澱為愛,或類似那樣的東西。

透過大量的細節,導演從兩個人外在年齡、階級、性向的對比性,慢慢拉近到內在的互補與衝突,中年男子面對自己內在強烈的感受,是盡可能地閃躲與迴避的,即便是站在他所痛恨的父親身邊,或是迷戀的對象主動示愛時,他的反射動作就是逃開遠離,渴望接觸但絕不能接觸;而少年對於愛慾與情感的態度則是激烈佔有的,為了小女友,他帶著兄弟突襲橫加阻撓的女孩哥哥,而幾乎因此喪命,為了中年男子,他放下了原本生活的一切,甚至鋌而走險,他要的是紮紮實實的疼痛與擁有。海岸的那場戲,鏡頭拉得遠遠的,是兩人情感互補達成默契的高潮,而貼身肉搏的那場戲,鏡頭逼得貼近無比,則是兩人心理衝突糾結扭曲的頂點,接著,來自內在深處的潛意識便乍然反撲,將情感的可能性吞噬殆盡。

那並不是一種理性的選擇或算計,而是不得不然的本能與癮頭。Desde allá/Fram afar/遠觀而不褻玩,並非情操,而是禁忌。

再度重看這部精彩作品的時候,我的腦海中不斷浮現出一個英文字:Tenderness,那正是英國作家D.H.勞倫斯為他經典文學名作【查泰萊夫人的情人】Mrs. Chatterley's lover最早訂下的書名。這個字的意義相當微妙,一方面它指的是柔軟溫和,或是心理層面上的一種惻隱不忍,但另一方面它也有著疼痛的意義,而且這種痛並不是自發性感受到的痛,而是一種對應於外力施加的壓痛,被處碰到弱點與病灶處的痛。勞倫斯在【查泰萊夫人的情人】中所描寫的這種軟與痛,講的是人內心深處一種動物性、本能性的需要,用以對比第一次世界大戰後英國社會上,人心普遍如荒原般頹圮的麻木與無感。勞倫斯在這本說中企圖陳述的,是人如果要對抗那種虛假、制式、平庸與麻痺的偽裝活著狀態,就必須要去探索肉體上,乃至於心靈上對於這種Tenderness的需求。

而有趣的是,同樣描寫死寂枯槁的生活當中,因為尋求本能需要而意外地體驗了Tenderness滋味的《遠方禁戀》,又更進一步地從另一個角度,展現出人在面對Tenderness時可能產生的矛盾心理,既是極度渴望自己內在深處那個最柔軟也最脆弱易感的點,可以有人能理解能碰觸,想清楚地感受那種無力的疼痛,但當真的有人可以去碰觸到那裡時,卻又承受不住那如恐慌般襲來的酸軟難忍,只想直覺地抗拒閃躲。

這部電影把這種微妙至極的心理變化描繪得非常精巧,戀父與弒父的衝突與一體兩面,順著劇情慢慢浮現,最後終於糾結並引爆,兩個人關係上不斷變動的宰制與受制,一直相互抵抗掙扎,那種渴望被觸動(Tenderness之處)卻又不能/不敢的無望分裂,終究導致走向無法自拔的悲劇中。

然後回過頭去看才發現,原來選擇麻木冷淡,或是選擇粗暴強悍,不過就是想在那Tenderness之處,築起一層層堅硬的殼來,不敢洩漏真實的脆弱與慾望,只因為一旦暴露了,會太過於疼痛,也太具有殺傷力。

此外,《遠方禁戀》這部片另一個有趣之處,就在於先前提到它的「弒父」情結。導演羅倫佐維加斯在2004年時,就曾經與吉勒摩亞瑞格合作過一部短片,片名叫《大象永不忘》Los elefantes nunca olvidan(亞瑞格擔任製片),描述一個小男孩帶著一把槍要去殺欺凌拋棄他們母子的父親,短短的幾分鐘,維加斯拍出了男孩心底憎恨與依戀交織的糾結,在烈陽下的暈眩中,他反而完全迷失了自己。或許,這時我們該來了解一下這位新導演的背景,可以得到更多線索。羅倫佐維加斯的父親叫奧斯瓦多,是位國際非常知名的畫家,還曾在1960年代擔任過委內瑞拉國家藝術文化中心的藝術總監,但頗為奇怪,羅倫佐青年時期卻走上與父親完全不同的人生道路,他跑到了美國去研讀分子生物學,想當個生技學家,但一直到了28歲時,才因為無法抑制對創作的衝動,而轉向紐約大學開始學習電影拍攝。對羅倫佐來說,長年在外奔波又聲名顯赫的藝術家父親,應該既是個遙不可及的偶像,也是他成長過程中極其沉重的心理負擔吧!或許,這種企圖打倒父親、摧毀那巨大陰影的強烈情緒,就這樣產生了。

不過,羅倫佐維加斯卻也曾特別在訪談中澄清說,他與父親間的關係既親密而且友好,對弒父題材的偏好並非來自於他個人的體驗。於是,我們也許可以將視野再拉大一點來看。羅倫佐維加斯於1998年才從美國回到委內瑞拉,開始他的職業創作生涯,這個時期也正是政治強人烏戈查維茲所崛起的時代。查維茲從1999年起開始擔任委內瑞拉總統,到他2013年過世為止,總共連任了三次在位長達14年,而為了遂行他所堅信的波利瓦爾主義與對美帝的戰爭,他做了許多具高度爭議性的事情,包括修改憲法大幅擴張總統任期與權力、打壓反對者人權、外交上的瘋狂激進言行,以及選舉舞弊的手段,因而引發不少知識份子的非議,然而他所堅持的社會主義理念,以及拒絕美國把拉美視為後院或禁臠的強悍,仍讓他深得民心。在這麼一個帶著威權體制色彩的社會環境中,而國家背後卻還有一個虎視眈眈、不懷好意的殘暴老大哥(美國)企圖顛覆與壓制,維加斯電影裡對於父權的憎惡仇視,以及對於自身處境的茫然失落,或許更可視為對於這個複雜的地域與政治局勢的反動,而由這個角度來看,《遠方禁戀》似乎又更多了些可供解讀的空間。

拉丁美洲獨特的歷史背景(歐洲殖民與美國操控)與複雜的政治現實(特別是過去各國長期的軍事獨裁統治與左派游擊隊的反抗),或多或少都會灌注到南美創作者的靈魂或潛意識中,成為藏在作品裡的重要驅動力量。而淺顯易見的,就像在巴西電影《我的兼差媽咪》中,如果沒有他們不得人心的現任女總統迪爾瑪羅塞芙,自然就不會有片中那位褓母媽媽,帶點氣憤地對她恃才傲物的女兒批評說:當她自己是總統一樣。

相較於《遠方禁戀》的壓抑內斂、欲語還休,《我的兼差媽咪》剛好是另一個極端,它是部徹頭徹尾的通俗劇,叨叨不絕、笑淚交織,有時甚至荒唐瘋狂得可以,但它所傳達的訊息卻毫無膚淺流俗之感,主要的原因正來自於女導演安娜慕依拉緹和資深女演員黑吉娜卡塞間默契十足的合作,讓整部片充滿了逼人的情緒力量,推著觀眾不由得去思考,在故事背後那個巨大的社會階級與逃避自由議題。

故事的中心是個遠離家鄉與女兒來到城市幫傭並當褓母的中年婦女瓦爾,但情節卻完全不走《姊妹》The Help的悲情路線,更不是《難以抗拒的溫柔》La Balia的情慾威脅步數,編導先是在開頭建立了一個安全平衡的例行性日常,然後再透過一個外來者的侵入(褓母來寄住準備考大學的女兒),去顛覆破壞這樣的靜態穩定,去擾動每個人習以為常的生活。

導演刻意不變換觀點,一直站在同時身為陌生母親與親暱褓母的女主角立場,帶著驚訝、不安、疑惑與荒謬的眼神,去看著這個充滿獨立新潮思想的女兒,衝擊著壁壘分明的階級高牆,我們不由得跟著她焦慮、跟著她氣憤,也跟著她提心吊膽,而在此同時,電影也自然就挑釁起觀眾,對於那個安定井然的人際秩序的依賴,進而一步步在結構開始崩裂時,發現其中的可笑與脆弱。

「哪些事可以做哪些又不行,難道有本手冊上面會載明規定嗎?」女兒問,「沒有人需要解釋,你天生就會知道。」瓦爾說。這讓我想到了今年初另一部關於藍領階級自覺的電影:達頓兄弟的《兩天一夜》Deux jours, une nuit,片中即將要被開除的女工,一個個地拜訪她的同事,請他們考慮放棄獎金而讓她保有工作,最有趣的地方在於,當這些同事們被請託時,他們的第一個反應通常都是:「其他人怎麼說?多數人都怎麼說?」

正因為人生中充滿太多兩難與灰色的抉擇,而我們又畏懼要為自己可能無暇思索而做下的決定付出慘痛代價,於是我們常常毫不猶豫,甚至理直氣壯地,就這麼交出了我們的自由,臣服於多數、體制、規矩、傳統,由這個巨大的集體來幫我們做選擇,即便最後證明這樣是錯的,我們也能面露無辜地說,我無能為力。自由不永遠是康莊大道,通常在禁閉中想像的自由才是,真正的自由常會讓人恐懼慌亂到近乎窒息,所以我們往往不敢問自己:我要過什麼樣的生活?而是忍不住向外呼喊求助:告訴我,該怎麼去生活?

階級就是在這種逃避自由的人性中,社會所提供的最制式解答。但《我的兼差媽咪》電影中,那依靠著繼承而得來財富與社會地位的主人一家,面對著一個來自貧窮偏鄉卻靠著才華與學習而開始翻轉人生的女孩,一個個成員都接連卸下了優雅冷靜的外貌,不得不露出了倉皇失控的面目,而女孩的母親,那看似最堅定擁抱著主僕規矩的瓦爾,在終於意識到那個看似高聳的阻隔障礙,其實是可以跨越,因而悄聲但歡欣鼓舞地慶祝起來時,一導一演近乎神奇地在這一刻把鬱塞的情緒,一股腦地宣洩開來,笑中噴淚的觀眾也因此得以釋懷,清楚感受到那發現自己或許可以自由、應該能有選擇的真實快慰。

《我的兼差媽咪》中藍領女性的自我追尋與家庭意義的重整,讓我不由得也想到了西班牙大導演阿莫多瓦的舊作《我造了什麼孽?》(《我的兼差媽咪》的原葡萄牙文片名「她什麼時候回來?」也是個問句),阿莫多瓦藉著卡門莫拉飾演的倒霉婦人與她的一家,一連串神經兮兮又沒頭沒腦的遭遇,隱隱地戳刺著法西斯的舊記憶(冒充希特勒的信),也明目張膽地打垮了父權(用一根火腿),終能在這個擁擠壓縮的城市中,帶著笑意盼望著未來。那是1984年,獨裁專制的佛朗哥將軍過世還不滿十年,民主政體還孱弱地在各方勢力夾縫中成長,阿莫多瓦嘻皮笑臉地揮灑著性愛、謀殺與肥皂劇等繽紛元素,但底色卻仍是充滿著時代感的批判與期待。

而巴西,1989年才結束長達二十多年的軍事獨裁統治(台灣是在1987年解嚴),緩步地脫離貧窮與封閉,開始走向穩定健全的民主體制,但威權時代所遺留在人民心理的陰影仍在,自由的定義與價值似乎仍是渾沌未明,導演慕依拉緹鏡頭中,不時眺望向變動中高樓聳起的聖保羅城市裡種種面貌,也彷彿在殷殷地期盼著,更美好更公平的新世界能夠早日到來。

(全文完)