2018-05-19 13:30:23Katle and Joe

“我喝了要命的混合飲料!”——哈爾·佛斯特訪談:論二戰後的粗野美學

譯者前言:

三月份在臉書看到張光琪這篇 Hal Foster 的訪談貼文,涉及當今美國藝評家對二戰後藝術發展的新觀點,覺得饒富興味——一方面,把二戰後西方藝術的發展放到新的透視角度來解讀;再方面,他屏除了以美國為中心的現代藝術史觀,挑選幾位所謂偏離(以美國為)中心的藝術家:如,杜步菲、包洛奇等,而排除了戰後當紅抽象表現的波洛克、以及後來作為普普代表人物的安迪沃荷等,我覺得不但別具慧眼,也證明了佛斯特眼光的精準。

雖然本次訪談只是作為他在四、五月演講的導論,至少可以預先領略一些他的詮釋立場,作為他山之石。基於這一點考量,我不揣淺陋,進行移譯。話說回來,他在訪談中所謂的全球觀點,到底還是以西方為主的:從單一的美國角度邁出,再多加了歐洲(西歐)這一塊,在非西方人來說,其實不夠格稱為全球性的。我一直認為,身為中國人,若想力求中國的文藝(化)復興,絕不能順著西方的思考來看整體文化,必須要有自己的角度,就算是摸索,也要朝中國文化發展的方向去思考和實踐。

一昧拷貝西方文明,今日台灣的政經現狀就是最好的反證。歷史上中華文化對西域文明和印度佛教的吸收和消化,給了我們最好的範例。而我切實相信,憑著中國的改革開放,百年之內必將在不只文化藝術的各個領域大放異彩!

他在國家藝術館的一系列六次演講如下:(附上演說內容的錄影或錄音檔超連結 )

“Positive Barbarism: Brutal Aesthetics in the Postwar Period”

April 8: Walter Benjamin and His Barbarians

April 15: Jean Dubuffet and His Brutes

April 22: Georges Bataille and His Caves

April 29: Asger Jorn and His Creatures

May 6: Eduardo Paolozzi and His Hollow Gods

May 13: Claes Oldenburg and His Ray Guns

______________________

《我喝了要命的混合飲料!——哈爾·佛斯特訪談錄》

From Artnet News:

藝術史家哈爾·佛斯特(Hal Foster)談到為什麼他對前衛藝術提出非浪漫的觀點時,回答說:「我喝了要命的混合飲料。」*1

撰述:Ben Davis,2018年三月26日。

班·大衛斯,藝術新聞網(Artnet News)的首席藝評家,和傑出的藝術史家討論後者即將在梅隆講座談到的重大主題。

哈爾·佛斯特受邀在第67屆梅隆講座 發表有關美術的演講。(Photo by Sandy Tait, courtesy the National Gallery of Art.)

哈爾·佛斯特下個月在國家藝術館進行的第67屆梅隆講座,其題目是「積極的野蠻主義:後戰爭時期的粗野美學」帶有一點歷史性的諷刺。

贊助人保羅梅隆夫婦 於1949年協助成立系列講座,當時適值戰後同時美國正鞏固自身成為世界智識的中心。他們所擁有的,依據卡爾·榮格的家鄉而命名的波林基金會 Bollingen Foundation贊助了梅隆講座,致力於提升「堅定朝向內在性的開發,意義的探尋⋯⋯為努力重估和重振崩解中的西方文明供獻一份心力」(根據國家藝術館的官方歷史資料)。

戰後這種文明危機的說法,碰巧是傑出的普林斯頓藝術史兼評論家佛斯特在他新的研究中所回顧檢視的。他注意到一群偏離中心的(eccentric)藝術人物,其中有法國原生藝術(Art Brut)*2 之父尚·杜布菲;變化多端的丹麥藝術家阿斯葛·尤恩(Asger Jorn) ,他從眼鏡蛇團體轉入情境主義(Situationism) ;蘇格蘭的原型普普(proto-Pop)藝術家愛德華多·包洛奇;以及美國土生的克拉斯·歐登伯格(Claes Oldenburg),以其離奇巨大的消費品雕塑而聞名於世。佛斯特檢視他們的作品,試圖理解戰後人道主義深處在精神和物質上難解的危機,其蘊含的意義延及今日。

佛斯特的影響是無庸置疑的。他發表的文章包括了高水準的理論期刊〈十月〉October——他曾任該刊長期的編輯——和影響更廣泛的〈倫敦書評 〉London Review of Books。他所編攥的冊卷為好幾代的學者界定了理論圖景,如《反美學》(1983)一書;或者透過他(和八月期刊的編輯同僚Benjamin Buchloh,Rosalind Krauss, 和Yves-Alain Bois合作)彙編的教科書 《1900年以來的藝術》(2004)奠定藝術史課程的基調。他自己的論文涵蓋的範圍從重要的的《新解:藝術、奇觀、文化政策》 Recodings: Art, Spectacle, Cultural Politics (1985);到對近期藝術的反省:《艱難的新時代:藝術、批評、緊急事件》Bad New Days: Art, Criticism, Emergency (2015)。

作為佛斯特在國家藝術館梅隆講座的先導,我和他談到較大的智識討論範圍,包括:為何當下的政治動亂導致他重新思考歐洲前衛藝術的價值;以及他從馬克思主義哲學家瓦爾特·班雅明(Walter Benjamin)和第三帝國法定的右翼理論家卡爾·施密特(Carl Schmitt)*3汲取的靈感。

2009年七月16日,巴西聖保羅的尚杜布菲(1901-1985)回顧展上,觀眾注視著畫作《擁擠》Affluence (1961)。

在你的演說中,談到特別的一群人物。你根據什麼樣的概念將他們兜在一塊兒?

這要回溯到我從班雅明讀到的謎語:「現代主義教導我們如何度過文明而活下來(survive civilization)。」他另外還有「積極的野蠻主義」這個非凡的觀念,同樣費解。他從來不真正解釋他的意思,但是他在第一次世界大戰後的一段期間確定了這觀念;當時他說,藝術家和建築師以及作家必須「從零開始、重新出發、自邇以行遠。」

一戰後出現許多不同的圖型配置(configuration),其中最突出的是回歸到重構(reconstructive)秩序的形式。但二戰後不可能這樣發展。反而是班雅明的洞見對二戰後的影響遠甚於一戰後。因此,我想提出一個看法:班雅明預料了他身後一兩個世代的形勢發展。

這想法真正的起步在於:班雅明所謂「積極的野蠻主義」,在第二次大戰之後,究竟何所指?這使得我進一步去探索原生(brut)和原生主義者(brutalist)、動物和非人的生物。在1950年代的藝術製品中,到處可以看到這些圖喻;這又讓我進而研究在這課題中提到的藝術家和作家,包括杜布菲、巴塔耶(Bataille)、尤恩、包洛奇和歐登伯格。

這就是整個構想的起源。不管怎樣,所有這些人物都提出了原生的美學。他們都想要——並需要——重新開始。

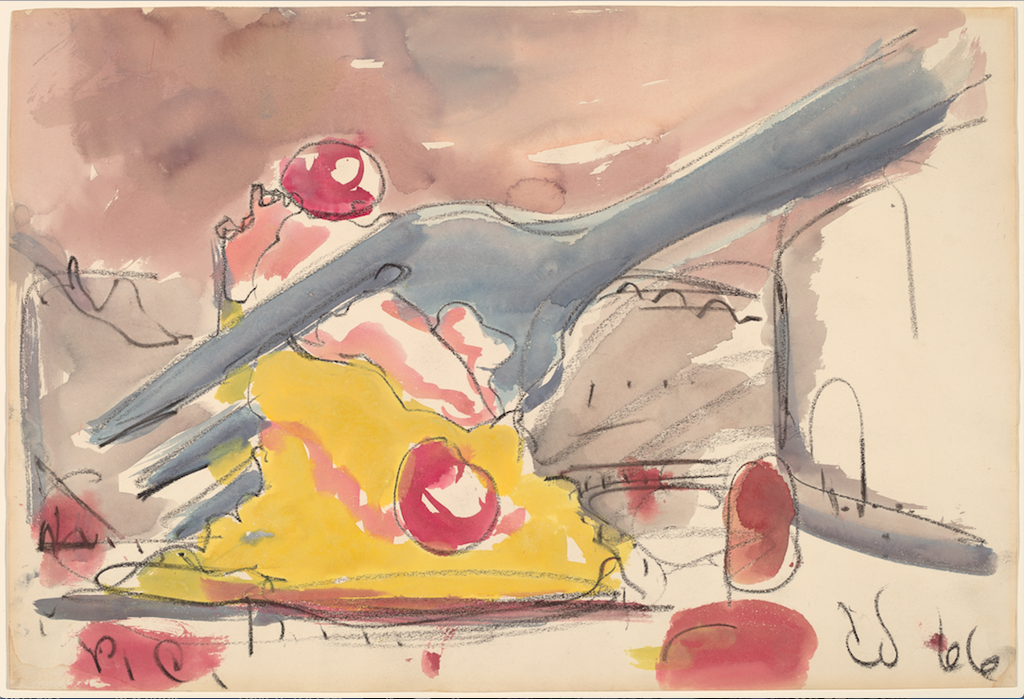

阿斯葛·尤恩,馴化的驕者 The Timid Proud One(1957)。WikiArt 提供。

你談到把他們當作另類的前衛。你寫道:「我所說的前衛既不在前,也不在後⋯⋯而是在內批判的」,並且「它並不假裝自己能與舊秩序完全一刀兩斷,或找到新的秩序;寧可說,它設法追尋既定秩序內早已存在的一些斷裂,進一步壓迫它們,甚至似乎激化它們。」如此臆斷這種另類藝術,有何益處?你試圖避開什麼或想引領我們離開什麼?

這一直是我長期以來的工作重心。某方面來說,這些演說是更大的、三部分計畫的一部分。其中一部分處理一戰和戰後的前衛藝術。艱難的新時代,則處理較近期的藝術;按年代來說,這是第三部分。

基本的觀念是:我們的常識認為前衛要不是僭越的,就是立法的。換句話說,它看到秩序就違反,或者,他看到秩序瓦解了就提出新的秩序。這些都是歷史的個殊狀況,但我認為它們影響了我們對歷史上前衛藝術的認知。

長久迄今,我覺得從特別觀點來看,這種常識似乎解釋不了什麼:20世紀大部分時間——尤其是在歷史上的前衛時代——大部份歐洲處於非常狀態。不管哪兒,到處可見法則遭延宕。所以我打算重新思考,在政治上、社會上和認識論上不確定性的環境中,前衛到底是什麼?在那環境中,並沒有可以違反或抵抗的秩序,也沒有可以重新發現的秩序——Hugo Ball *4在他日記中稱這情況為《蘇黎世達達》,當時他問道:「一旦看不出來有法則存在時,藝術家和作家接著要做什麼?」

那正是我全部構想的動力,而發表的這些演說只是其中的一部分而已。我認為這兒提出了一個觀點:前衛並不如我們設想的那麼浪漫,並非全有或全無(all-or-nothing)。而且它暗示了,象徵秩序並不如我們理解的那麼牢固。前衛運動總有方法設計出一種秩序並加以強固。但在我看來,這秩序總是斷裂不連貫的。這早已是政治理論上的陳腔濫調了,而我想從前衛藝術的歷史來予以印證。

我有興趣的是批判性的實踐(創作),其作用更為內在化,並相信這樣的實踐存在於秩序的另一邊;或者相信在秩序內運作以便施壓秩序,將裂縫轉化為新的空間。

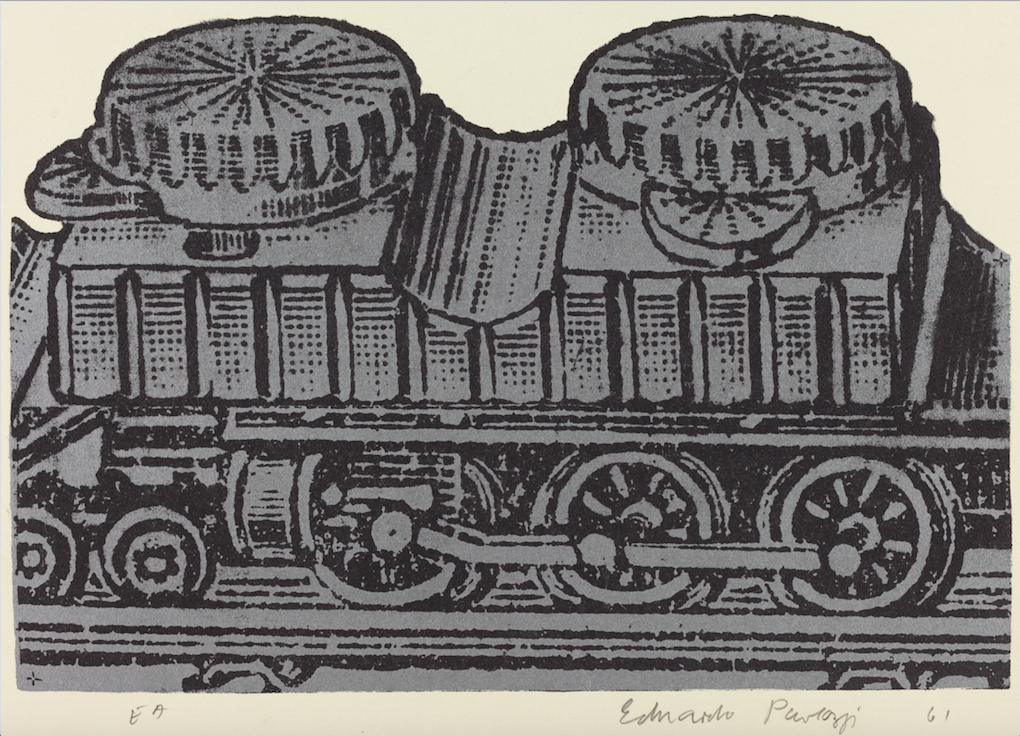

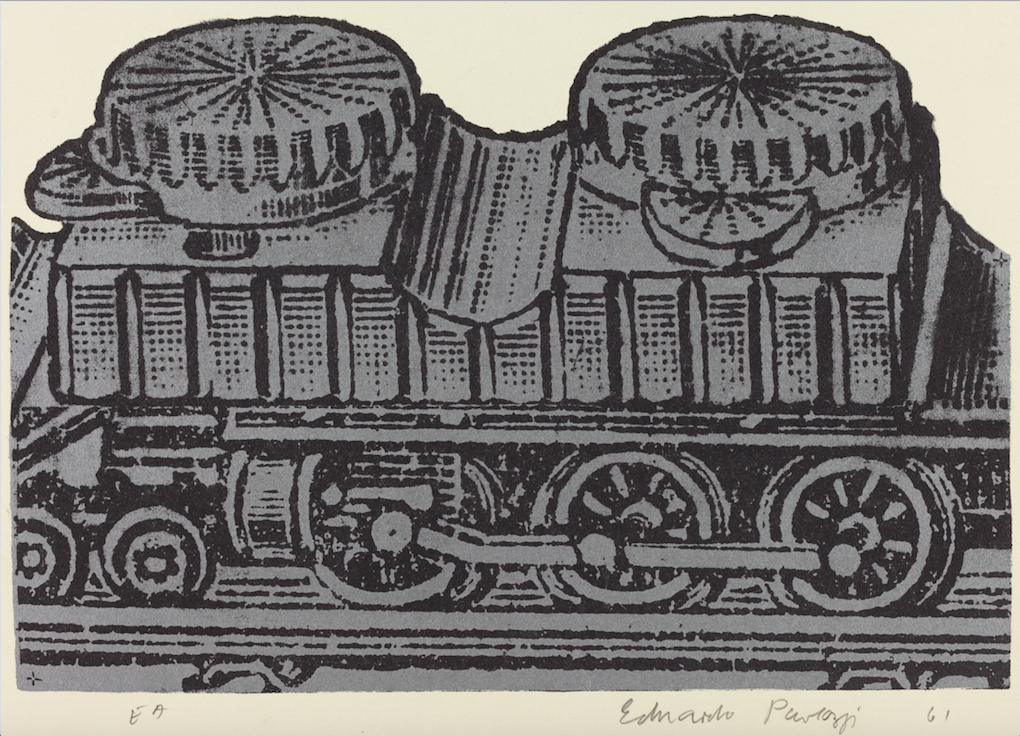

愛德華多包洛奇,墨水池 Inkwells (1961)。圖像由國家藝術館提供。

你在陳述這構想時,提到了「超現實主義」和「構成主義」兩者提供了前衛實踐不同的典型圖樣,分別代表了「僭越的」和「立法的」。而你的構想是反對這種說法的。這是否因為,基本上你認為全然斷絕或破裂的說法代表了一種絕對主義,而你發現它逐漸轉變成為專制政治的思考形式?你反對的是否就是這一點?

完全正確。我是從上面論述的「盡頭」(end)開始發展;永遠有這個或那個的盡頭。每一樣東西都是一個斷絕,都是一個破裂。在很多方面,我認為一個渴求政治變革的理論帶有持續的後效作用。我個人就覺得,我喝了要命的混合飲料。

我並不認定那在歷史上是正確的。我也不確定論述的「盡頭」在目前適合我們。這個計畫,就像我大多數的計畫,是由對當下情況的認知而展開的。我喜歡做的——在此藝評家的工作與史學家和理論家的工作合而為一——是藉由對當代關懷的驅使,展開一項歷史研究計畫,採取新的方式思考過去,以便關聯到我們當下的實踐。

我讀過你有名的對現代原始主義的批評:《現代藝術的原始無意識》(《新解》)。其中你區分了原始主義和拼裝(bricolage)*5。前者以神話方式挪用了他者並凍結其意像;而你認為,後者提供了「跨文化交換」(intercultural exchange)的積極模式。你覺得那區分仍然有效嗎?它適用於你目前所做的計畫嗎?

我認為和目前的計畫有關聯。我認為同樣重要的是:不宜把這些藝術家看作過時的或「新-原始主義者」(neo-Primitivists)*6。固然,杜布菲對「兒童、他者、和非理性」——偉大的現代主義三重奏——十分感興趣,但投擲的方向不一樣。

南法普羅旺斯地區艾克斯的格拉內博物館(Granet museum)中,一位觀眾經過尚杜布菲的作品《城市連續體》Continuum de ville。照片由Gerard Julien/AFP/Getty Images提供。

我猜你的整體計畫多少涉及那個不一樣的方向。

杜布菲依舊想以一種方式,找到一個外部來加以耕耘。對他來說,這就是原生藝術真正的意義。因此這兒有強烈的原始主義面向。但是他也對他所謂的「平民」感興趣,他把平民想像為赤貧的法外之徒。我列舉的其他人物也有相同的興趣。

我的論點是這樣的:阿甘本(Giorgio Agamben)意謂的「赤裸生命 bare life」*7 ,而非原始生命,才是許多這類藝術家拼搏的所在。問題在於權力及其對象,而非文化和文化他者。我覺得這兒有重大的差異。

藝術家中,有一整串阿凡達(下凡的人獸)與現代派相關,但彼此又有差異。如果有些現代派覺得動物是重要的,那麼生靈或非人的生靈,其形象就是我感興趣的;如果很多現代主派覺得工程師是藝術家的模範,這是因為拼裝的關係。所以你說對了,在這研究計畫中拼裝是重要的觀念。雖然它如今是很普遍的觀念,但我要回到它剛生發的一刻。

克勞德·李維史陀就是在我感興趣的時代提出了拼裝的觀念。他實際上在和杜布菲對話:原生藝術是拼裝的第一個實例。而李維史陀實際上區分了工程師和拼裝者的不同,在這一點上我會繼續深入。從兩方面來說,這一點在我的這項計畫中,無論在藝術和形式上都是重要的,因為所有我提到的藝術家都是從這既定前提著手出發的。

像波洛奇這樣的人會主張「原樣未改(as found)」。所以他們從刮畫(scratch,類似摩擦法Frottage和拓印)開始,而他們的刮畫是從廢棄的剩餘物(leftovers)開始。因此,容許我將拼裝及其既定的的觀念,移離現成物和拼貼所使用的,非常初階而實體的情況。於是也由於拼裝,藝術作品有了重行組構的驅動力(reconstructive impulse),這一點吸引了我。

例如,「摧毀,照亮」(annihilate; illuminate.)是歐登伯格偉大的警句之一。這兩者永遠是同時發生或先後相續的。使我深感興趣的這些藝術家,仍然具有這種非常強烈的破壞驅力,但同時也存在著重建的迫力。他們要重新開始。

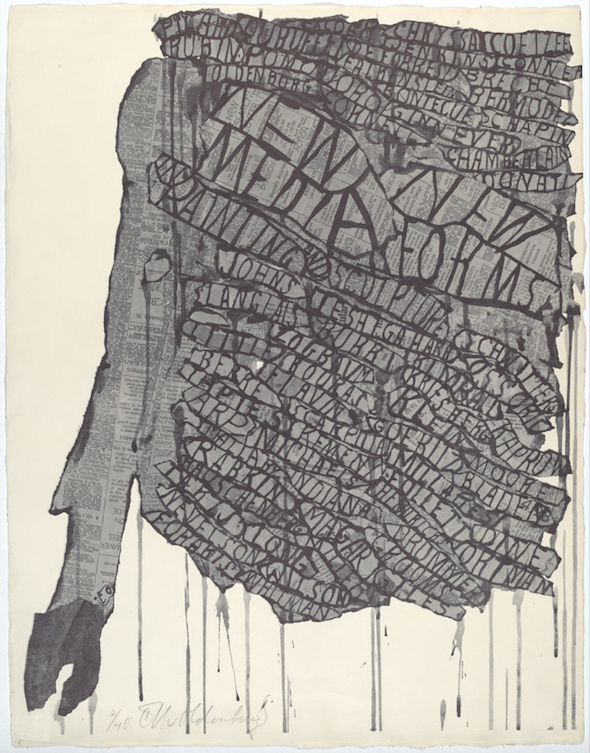

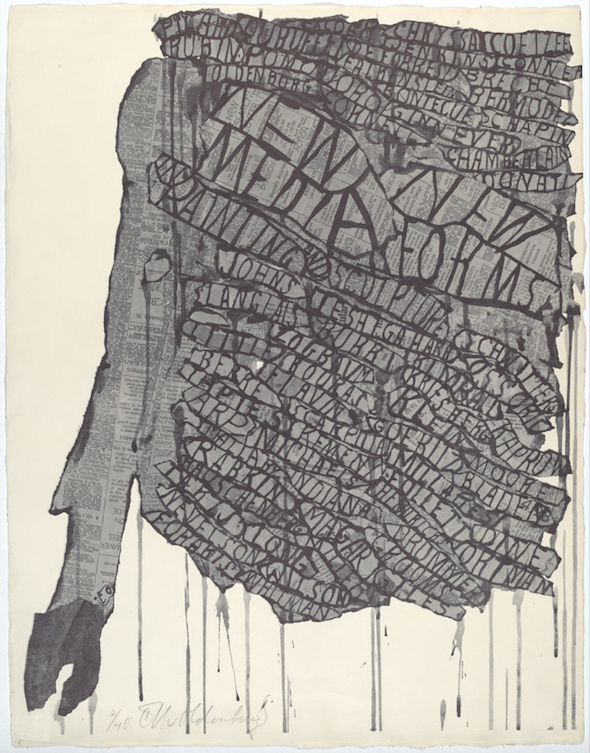

克拉斯·歐登伯格,《繪畫和雕塑中的新媒材-新形式》(1960)。國家藝術館提供圖片。

成雙成對的觀念詞是有趣的。這提醒了我精神分析上的觀念:情感沒有所謂的好壞,重要的是看情感怎麼形成。譬如,我們認為快樂是正面的,但如果它只是心滿意足,就會讓你處在不好的狀況。而悲傷變成抑鬱是不好的,但若是哀傷則是正面的——這時它成為淨化的過程,協助度過真正打擊你的事。你覺得你的對語是代表一種形式上的差別,或者是與這些比喻如何運作或融合成為實例有關?

我們看歐登伯格說的話,很顯然這種對比的思考方式是非常、非常重要的。所有我提到的藝術家們,他們覺得能透過對比來創作乃是真正需面對的問題,而且與政治和歷史都有關係。那真正是辯證的問題。那反映了一種認知:歷史已經成了沙灘上的泡沫,而政治亦然。

其中有些人的確想以辯證來思考,但力不從心。有的則努力對辯證思考進行富創意的重新詮釋。我是指,像尤恩想出了完全瘋狂的「三重跳躍抽搐」的觀念(triolectics)。我認為這是一種跡象或徵候,說明他們都覺得在歷史上卡住了,意識型態已經崩解並焚毀。他們不得不重新開始。而他們只是不太確定如何完成。

有人嘗試重新活用辯證法。有人的確是相當符合「後-辯證法」的。而我覺得這群人物當中,有些人具有強烈的原解構(proto-deconstructive)特點。但是他們全都深陷歷史困境而感到實際上卡住了。杜布菲一再使用這個詞:「卡住」(stuck)。由於這狀況也與目前相關,所以這些藝術家真的引起我興趣。

杜布菲和他的火山熔岩雕塑之一,名為《女士我命令》Madame j’ordonne (1954),1955年三月29日。圖片提供Harry Todd/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images。

我回頭閱讀你正引用的,華特·班雅明寫的精彩文章《經驗與貧乏》。他分析每一件東西,從玻璃建築到米老鼠,所用的方法多少類似於他有名的論文《機械複製時代的藝術品》。其中他的論點是這樣的:這些現象代表了新的群體感性,他將其指向某種新流行的、可能是社會主義的主題。你是否將《原生美學》聯繫到那個主題?還是,二戰後的這段時期使之失效並妥協了的希望,是你要談的?

你在班雅明談「藝術品」的論文中所了解到的——有一條途徑可以順著科技變化進入新秩序——就算他談論的當時,其意味是絕望的。

在《經驗與貧乏》中,他有一個紊亂的科技觀。一方面,它摧毀了人類。一戰之後,普遍意識到人類主體於慘烈的戰爭中遭到撕裂。

另一方面,班雅明仍然相信,透過米老鼠的造型角色,能夠將科技轉義(troped):人可以透過科技改造,而科技也可以透過人來改造。然而這恰恰不是二戰後所寄望的景象。這是我發現的另一個實在的更改。

還有一面,政治上的差異;再度顯得有點絕望:班雅明提出「積極的野蠻主義」(positive barbarism)以取代缺乏活力的布爾喬亞(資產階級)文化。就他來說,這是稀鬆平常的改變。但是,他希望看到社會主義的秩序配置在現代主義中實現。在現代主義認識論中,這股趨勢十分強烈。藝術史家克拉克(T.J. Clark)也主張將兩者連結在一起。

我不太相信這樣的連結會永遠安全無虞,實際上在二戰後它完全破滅。這倒不是說我所提及的人物不屬於左翼的。我是說,杜布菲的特質不確定,而某種程度上巴塔耶也一樣;至於其他人當然都是左翼的。問題在於,到底是什麼可以代表無產階級文化或社會主義文化,這並不全然清楚。

當班雅明談到野蠻主義時,他用了一個不尋常的德國字。通常,文明的相反是「野蠻Barbarei」(德文)。但是他用的是「Barbarentum」,這可以翻譯成「barbarianhood」(野蠻性?)*8。因此,他想像「積極的野蠻」一詞中具有集體性。其中也有我所提及的藝術家們做為的方式,然而並沒有一絲無產階級作為歷史主體的端倪。所以形勢更加絕望。

杜布菲實際上比較接近馬克思所謂的,缺乏革命意識的無產階級這個概念。這是因為他的「平民」概念,非常像馬克思定義的缺乏革命意識的無產階級:拒絕一切階級。這也是為何杜布菲在政治上那麼不確定的原因,因為馬克思所謂的缺乏革命意識的無產階級,對任何事物都保持一樣的反應。

尤恩也以他的方式想像 “Barbarentum”。他致力於共同創作。他和各式各樣的人共同製作壁畫、陶瓷品並出版刊物,而把這些合作夥伴視為未來共同生活的象徵。

包洛奇則以自己的方式追求大眾文化的原型,試圖另闢蹊徑探尋集體性的比喻,找回一種屬於藝術原型或藝術符號(iconic)的觀念。

所以,雖然他們覺得自己在政治上卡住,並在歷史上處於停滯的情況,他們仍然設法想像一種文化,和一種可能的集體性。只不過所有條件使得這樣的努力困難重重。

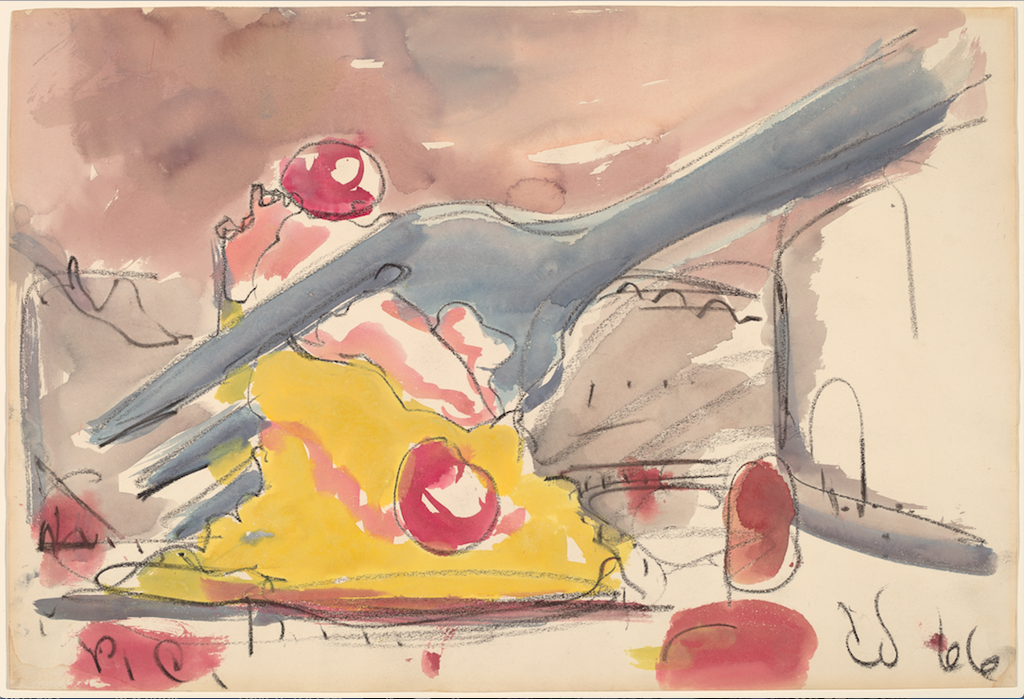

克拉斯·歐登伯格,切蛋糕的叉子 作品1:1966年倫敦皮卡迪利圓環巨型紀念碑的提案。收藏:華盛頓國家藝術館, 董事自由基金會(Director’s Discretionary Fund)。圖片由國家藝術館提供。

我想請教你對戰後時期的看法。因為最近一直存在對於「戰後」含義一種認真的重新思考;譬如去年在德國慕尼黑的〈藝術之家〉有一檔展覽:《戰後:太平洋和大西洋間的藝術》,試圖從全球(global)和更開闊的角度來看這個時期,挑戰原來的觀念:認為當時只有發生在歐洲和美國事情的才是引人注目的。你認為你對歐美戰後時期的檢視合乎這大格局的觀點嗎?

近來對1950年代戰後湧起了一股興趣,而藝術之家的展覽實際上檢視的是1960年代。大體來說,這是由於我這一代的藝術史評論家分為兩種主要類型:前衛/新前衛 和 現代主義/後現代主義。其結果是,史學家多在涉及1950年代時,多少會產生盲點。新前衛的體系主要聚焦在前衛手法的復回,時間從50年代晚期穿越60年代一直進入70年代。而後現代體系實際聚焦的是70年代、80年代、並進入到90年代。

所以,這導致上世紀真正的斷裂時期(譯:大約指始於60年代延續到70年代暨80年代)長久未受研究分析。部分也因為研究現代主義繪畫時,這斷裂時期過於重大而令人卻步。而當初的缺席,正是促使評論家和學者暨策展人紛紛回顧這時期的原因之一。

同時,我要說:從全球角度來審視那段藝術史的需求,每一方面都和目前的迫切情況息息相關。像歐古力·恩維索 Okwui [Enwezor] *9 這樣的人,已經在歷史的範疇探討全球性的迫切問題。而我認為這是極端重要的工作——同時也是針對戰前時期(指二戰前)的重要工作,固然由於那時是國際間的而非全球性的事件,因而顯得更困難一點。相較於這個戰後研究的全球框架,我的計畫看來像似反其道而行。

〈藝術之家〉「戰後:太平洋和大西洋間的藝術,1945–1965」的展場佈置。圖片由藝術之家提供。

我可以想像你因此而受到批評,像是:我們又回到了白人歷史觀。

確乎如此。因此我深感抱歉,但也不自我辯護。我的確認為我所提及的這些藝術家,他們對於殖民主義和男性至上主義中所顯示的野蠻粗俗,並沒有足夠的警覺。固然,尤恩關心阿爾及利亞的戰鬥,而歐登伯格關心越戰,是兩個範例。但他們並未顯示非常堅定的態度。而我所提到的某些作品或文本,其中對女性的厭惡的確對當代觀眾造成欣賞障礙。

那個時期完全專注於馬克·格雷夫(Mark Greif)*10 所謂「人類危機」的話題。他們念茲在茲的是人道主義的徹底失敗,以及如何補救回來,因此的確著重在這方面的人性。但也導致他們漠視了差異和多樣性。

但是,這兒的確有方法論上的兩難困境,同時也是政治上的難題:我們如何處理我們研究課題上所形成困難的部分?如何既不根據過時的標準來論斷他們,也不輕易使用歷史相對主義來開脫他們,說:「既然大家全是蠢蛋,那為何獨獨指控他們是一窩蠢蛋」?

再次,我沒有一點辯解的意思。我對這些藝術家充滿好奇心。我的好奇,有一部分在於他們的複雜性和問題性;其中有的眾人皆知,但我注意的面向不是這麼為人所知的。我探究的巴塔耶不是超現實主義的巴塔耶,而是研究洞穴繪畫的巴塔耶。我探究的尤恩不是情境主義者(Situationists)的尤恩,而是眼鏡蛇CoBrA 的尤恩。所以,我的研究計畫不是根據簡明的標準。

我預料會有批評的聲浪,我會說:這些是問題人物,但這正是他們吸引我的原因之一。

2016年十二月15日在法國蒙特涅克村,人們參觀拉斯科洞窟壁畫(Lascaux cave)的新複製品 。拉斯科洞窟壁畫是巴塔耶熱衷的主題。照片由 Mehdi Fedouach/AFP/Getty Images 提供。

鑑於你回頭闡明過時的標準,以及你描述的一些關聯,我讀了《艱難的新時代》,其中你用了類似於藝術內部「內在批判性的」張力(strain)這樣的語言來看待最近的時期。你在書裡由術語中抽選一群文字雲**11 用以形容‘後—89年代’的藝術,而我猜想經由「賤斥abject」和「不穩定性precarity」可以看到與你這些演說中所處理的素材之間的關聯。你怎麼完成這樣的銜接?

我覺得就是其間的關聯性。再強調一次,長久迄今我們一直生活在間歇性的危急狀況中。不只是布希時代,還包括歐巴馬時期,而川普只不過做得更為厚顏無恥。這就是當代的迫切情況使我著手進行這計畫。

我自認整個計畫暗示了目前我們需要開發「積極的野蠻主義」。能夠這麼明確做的藝術家深深吸引著我,譬如像Isa Genzken 和 Thomas Hirschhorn 這樣的藝術家。

由於知識份子轉向 卡爾·施密特(Carl Schmitt),強調特殊情況下的政治、危急情況下的政治,因此一般的政治理論顯得力不從心了。但我並不認為我們真正在文化層面進行了這種 施密特式的(Schmidtian)的轉向。但它的確開啟了我思考的新途徑。

對於思想家如德希達阿甘本或甚至尚塔爾·墨菲(Chantal Mouffe)*12 來說,施密特式的轉向使得他們在政治理論上更為直接探索危急的狀況;而對我來說,整個構想計畫是以施密特思想對抗施密特。我的意思是,斯密特然顯然是右翼人士,而我依然從左翼來思考;我們需要從歷史、政治、社會–經濟的角度來思考我們情況的極端性,並發現一個符合於它的美學——而非一個補償性(compensatory) 的美學。

當我全力關注相關連的美學時,發現在某種方式下的美學補償性:譬如你喪失了某地的社會歸屬,但可以在藝術的飛地(enclaves)*13重新尋獲。我要做的卻相反,設法看看是否有辦法想出一種批判的實踐,直接、客觀而嚴格地——亦即,野蠻地——面對當代情況;一如班雅明認為現代藝術家、現代建築師、和現代作家所完成的。

2011年一月2日所攝 Thomas Hirschhorn https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hirschhorn 在第54屆威尼斯雙年展的一件裝置作品。照片提供Filippo Monteforte/AFP/Getty Images。

「野蠻」這個術語有點危險,對嗎?它具有某種密碼性。我記得在佔領華爾街時期,馬上評論中有人辯說「佔領行動」和歷史上發生的人民佔領不是同一碼子事,在紐約的人民試圖宣稱他們擁有空間的權利。

沒錯,但是我認為像你我這樣的人會這麼做:我們為術語而奮鬥,我們試圖用比喻形容、給予重新評價。我認為,如果人們因為一個術語的失誤而被論定缺失,這樣的作為不盡妥當——因為,對啊,在紐約和加薩的「佔領」意義不一樣,但是它們可能是相關聯的。整體重點就是依據這些進行握兩執中的調節。好的批評便是如此。

我認為班雅明十分清楚「野蠻主義」作為比喻的震撼性。他在有關哲學史的論文中再度使用,最有名的是「每一件文明的文獻就是野蠻的文獻」。所以這顛覆性是早已存在的事實。

某方面來說,這也是我以「粗野美學」(brutal aesthetics)之名來進行我的研究計畫的原因。如果這個詞無效或反失原意,我樂於放棄它。不過,我確實認為重新評估術語事關緊要。這也是我在這計畫中要處理的一部分。

這個美學或反美學是危險的,我在探討雨果·鮑爾 Hugo Ball 時指出了這一點。我也在伊薩·根史肯Isa Genzken*14 這樣的藝術家作品看出,我們面對其中時間(代)的混亂,甚至達到Ball所說的自我崩解的程度。曝顯野蠻主義,不但在文化地位而且在主體支配上,都包含了真正的危險、真正的冒險。因此在這情況下,文化的地位和對主體的支配很難維持不墜。

「伊薩·根史肯——讓你自己美麗!」特展中伊薩·根史肯所做的《娜芙蒂蒂》 ,2016年四月8日於柏林馬丁葛羅皮亞斯展覽館(Martin Gropius Bau)。照片提供 Christian Marquardt/Getty Images。

你談到「粗野美學」,認為反映了對於「人文主義傳統阻擋不了世界大戰和法西斯反動」的歷史認知。我想,我一直懷疑你是否嘗試在研究計畫中,追索另類藝術的歷史傳承,而發現它並未鏡射反映當時的不滿。當後現代主義和解放運動結合時,就造成這樣的關鍵時刻。但是,那絕對吻合你所談到的高漲的危急意識:極端的右翼橫掃全世界。而某些後現代修辭中,對真相和科學去中心化的敘事方式,已經被全球的溫和懷疑論者和白人種族主義者奉為佳臬。

所以,你試圖追索過去的批評系譜這件事,有多大範圍是為了檢測現在?

這個切入點相當中肯。我個人深為理解這研究計畫。我的思想形塑受到1960年代反人道主義思潮的影響——包括對再現(representaion)的批判、對起源(origins)的批判。於是我深受戰後時期及這些藝術家所吸引,因為他們實際進行這樣的批判。某部分,我想要思考誰在反對像阿圖塞、拉康、傅科、德希達和德勒茲這樣的人物。

因為我所提及的藝術家,他們真正感興趣的是重新開始。他們熱衷於有效的再現方式。面對人道主義慘敗的所有感受,他們正是以人——不過是個改變了性質的人——之名義進行創作。他們想要探討以後的人會是(或〔從現在來看〕曾是)什麼;他們並不想放棄人道主義。他們只是想創造一個能足以面對人類毀滅的人道主義。

其實這是不可能的計畫。而這些藝術家所以引起我的興趣,在於他們提供了不可能的觀念和極限的概念,如「原生」(the brut)。怎麼可能有藝術之外的藝術呢?或者文化之外的文化呢?或者如巴塔耶的觀念,能以某種方式再度在洞穴中發現神聖。這些都是不可能的計畫。

我認為他們提到了尤恩所說的——人道主義的意識是不人道的,但對人道主義相符的追求則非不人道的。在我看來,這觀點對我們當代同樣重要。

_______________

譯註:(譯註資料皆網路網路上搜尋後直接下載或翻譯的)

1. ‘I Drank the Apocalyptic Kool-Aid’

kool-aid即溶粉末飲料,有各種水果口味,以粉末加水而成。Kool-Aid現為美國Kraft Food公司擁有的品牌,1921年Edwin Perkins為了削減運輸成本,將他製作的濃縮果汁裡的水分去除,只剩粉末,他將粉末命名為Kool-Aid。而現在在美國大家也常常不分品牌地將即溶粉末飲料稱為kool-aid。

Drinking the Kool-Aid 又指一個人盲目地聽信別人的話。1978年Jim Jones,一個人民聖殿教的領袖,慫恿瓊斯鎮上的教徒們喝下摻有毒藥的Kool-Aid,集體革命自殺,共有900多人自殺身亡。Don’t drink the Kool-Aid! 別盲目地聽從別人!

(摘錄自:http://blog.cw.com.tw/blog/profile/260/article/1869)

另參考維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_the_Kool-Aid

Apocalyptic 具有啟示、天啟、預示重大災變等意義,同時根據上述聖殿教事件,有含有致命之意。故佛斯特此處用的是雙關語。

稱混合飲料,又說明了他理論的根據不是單一來源。

2. 法文Art brut之英文譯為raw art,中譯「原生藝術 」,由法國藝術家杜布菲發明用來形容如塗鴉、素樸藝術(naïve art)等美術學院傳統之外的創作。

3.卡爾·施密特(Carl Schmitt)1888年7月11日-1985年4月7日)是德國著名法學家和政治思想家。詳見維基百科。

4. 雨果·鮑爾(1886-1927),德國作家、詩人,1916年於蘇黎世創立歐洲達達主義運動的重要創始人之一,他是開發聲音詩的先驅。

詳見維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball

5. 拼裝(bricolage)此概念最初是由社會人類學家克洛德·列維-史特勞斯(Claude Lévi-Strauss)在1962年所出版的著作《野性的思維》中所提出。他認為修補匠和原始人類解決問題的方法類似:修補匠喜歡凡事自己動手做,並且會運用手邊現有的工具和材料來完成工作;而當原始人類面對未曾遇過的問題時,並不會想出新的概念來解決,而是會重新組合並修改現有的方法,以適應這些新的狀況。研究其他學科的思想家與作家也會借用拼裝的概念,討論創意藝術家、教師以及其他人士是如何修改現存的想法、材料和做法,並再加以運用,以應付新的狀況。借用此概念的學科包括教育、藝術理論、法律,以及經濟學。(摘錄自:https://zh.wikipedia.org/wiki/拼裝)

6.新原始主義是俄國的藝術運動。名稱來自亞歷山大·舍甫琴科Aleksandr Shevchenko 寫的31頁小冊子《新原始主義》(1931)。冊子中舍甫琴科提出了一種新形式的現代繪畫,將塞尚、立體主義和未來主義的要素融合了俄羅斯民俗藝術的傳統和母題,尤其是俄國的聖像 (russian icon) 和盧布克版畫(lubok)。

7. 關於赤裸生命請參閱下文:https://zhuanlan.zhihu.com/p/24536303

簡言之,赤裸生命指稱一種只考慮純粹生物現實的生命概念,而屏除了生命可以發展潛能和可能性的生存方式。

8. 對於 barbarentum 一詞如何翻譯,譯者全無頭緒。英譯譯為 barbarianhood。根據字典查詢,-hood作為字尾可以構成名詞,指涉一種狀況或品質;或一個集合或團體。相關的例子如下:

priesthood 牧師身份

childhood/manhood 童年、兒童期/成人期、男子氣概

nationhood 國家地位(國家獨立)

透過網路請教遠居德國的臉友Hui Zou,他說:

「现在德文已经很少用barbarentum了,大多用的是Barbarei。在当年希腊悲剧作家希罗多德的用字里,barbarentum 指的是非希腊人的外国文化,也就是希腊人以外的外国人和文化风俗习惯甚至血统都被希腊人整体视为野蛮。所以整体翻译客气点应该翻译成野蛮文明,不客气的话那就是野蛮的血统人种和风俗习惯。」

我覺得野蠻文明是不錯的選擇,正好作為現代文明的對比。

暫時採此翻譯,歡迎高手指正。

9. 歐古力·恩維索 Okwui Enwezor,1963年生,奈及利亞策展人、藝評家、作家、詩人兼教育家,專精藝術史。

詳見維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Okwui_Enwezor

10. 馬克·格雷夫(Mark Greif):1975年生,美國作家、教育家和文化批評家。

詳見維基百科: https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Greif

11. Word cloud 文字雲:

標籤雲或文字雲是關鍵詞的視覺化描述,用於匯總用戶生成的標籤或一個網站的文字內容。標籤一般是獨立的詞彙,常常按字母順序排列,其重要程度又能通過改變字體大小或顏色來表現[1],所以標籤雲可以靈活地依照字序或熱門程度來檢索一個標籤。 大多數標籤本身就是超級連結,直接指向與標籤相聯的一系列條目。(摘自維基百科)

圖例:

12. 尚塔爾·墨菲(Chantal Mouffe),1943年生,比利時政治哲學家、後馬克思主義的代表人物。詳見維基百科:https://zh.wikipedia.org/wiki/尚塔尔·墨菲

13. 飛地(enclaves)是一種人文地理概念,意指在某個地理區劃境內有一塊隸屬於他地的區域。詳見維基百科。

14. 伊薩·根史肯Isa Genzken,1948年生,德國當代藝術家。

詳見維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Isa_Genzken

三月份在臉書看到張光琪這篇 Hal Foster 的訪談貼文,涉及當今美國藝評家對二戰後藝術發展的新觀點,覺得饒富興味——一方面,把二戰後西方藝術的發展放到新的透視角度來解讀;再方面,他屏除了以美國為中心的現代藝術史觀,挑選幾位所謂偏離(以美國為)中心的藝術家:如,杜步菲、包洛奇等,而排除了戰後當紅抽象表現的波洛克、以及後來作為普普代表人物的安迪沃荷等,我覺得不但別具慧眼,也證明了佛斯特眼光的精準。

雖然本次訪談只是作為他在四、五月演講的導論,至少可以預先領略一些他的詮釋立場,作為他山之石。基於這一點考量,我不揣淺陋,進行移譯。話說回來,他在訪談中所謂的全球觀點,到底還是以西方為主的:從單一的美國角度邁出,再多加了歐洲(西歐)這一塊,在非西方人來說,其實不夠格稱為全球性的。我一直認為,身為中國人,若想力求中國的文藝(化)復興,絕不能順著西方的思考來看整體文化,必須要有自己的角度,就算是摸索,也要朝中國文化發展的方向去思考和實踐。

一昧拷貝西方文明,今日台灣的政經現狀就是最好的反證。歷史上中華文化對西域文明和印度佛教的吸收和消化,給了我們最好的範例。而我切實相信,憑著中國的改革開放,百年之內必將在不只文化藝術的各個領域大放異彩!

他在國家藝術館的一系列六次演講如下:(附上演說內容的錄影或錄音檔超連結 )

“Positive Barbarism: Brutal Aesthetics in the Postwar Period”

April 8: Walter Benjamin and His Barbarians

April 15: Jean Dubuffet and His Brutes

April 22: Georges Bataille and His Caves

April 29: Asger Jorn and His Creatures

May 6: Eduardo Paolozzi and His Hollow Gods

May 13: Claes Oldenburg and His Ray Guns

______________________

《我喝了要命的混合飲料!——哈爾·佛斯特訪談錄》

From Artnet News:

藝術史家哈爾·佛斯特(Hal Foster)談到為什麼他對前衛藝術提出非浪漫的觀點時,回答說:「我喝了要命的混合飲料。」*1

撰述:Ben Davis,2018年三月26日。

班·大衛斯,藝術新聞網(Artnet News)的首席藝評家,和傑出的藝術史家討論後者即將在梅隆講座談到的重大主題。

哈爾·佛斯特受邀在第67屆梅隆講座 發表有關美術的演講。(Photo by Sandy Tait, courtesy the National Gallery of Art.)

哈爾·佛斯特下個月在國家藝術館進行的第67屆梅隆講座,其題目是「積極的野蠻主義:後戰爭時期的粗野美學」帶有一點歷史性的諷刺。

贊助人保羅梅隆夫婦 於1949年協助成立系列講座,當時適值戰後同時美國正鞏固自身成為世界智識的中心。他們所擁有的,依據卡爾·榮格的家鄉而命名的波林基金會 Bollingen Foundation贊助了梅隆講座,致力於提升「堅定朝向內在性的開發,意義的探尋⋯⋯為努力重估和重振崩解中的西方文明供獻一份心力」(根據國家藝術館的官方歷史資料)。

戰後這種文明危機的說法,碰巧是傑出的普林斯頓藝術史兼評論家佛斯特在他新的研究中所回顧檢視的。他注意到一群偏離中心的(eccentric)藝術人物,其中有法國原生藝術(Art Brut)*2 之父尚·杜布菲;變化多端的丹麥藝術家阿斯葛·尤恩(Asger Jorn) ,他從眼鏡蛇團體轉入情境主義(Situationism) ;蘇格蘭的原型普普(proto-Pop)藝術家愛德華多·包洛奇;以及美國土生的克拉斯·歐登伯格(Claes Oldenburg),以其離奇巨大的消費品雕塑而聞名於世。佛斯特檢視他們的作品,試圖理解戰後人道主義深處在精神和物質上難解的危機,其蘊含的意義延及今日。

佛斯特的影響是無庸置疑的。他發表的文章包括了高水準的理論期刊〈十月〉October——他曾任該刊長期的編輯——和影響更廣泛的〈倫敦書評 〉London Review of Books。他所編攥的冊卷為好幾代的學者界定了理論圖景,如《反美學》(1983)一書;或者透過他(和八月期刊的編輯同僚Benjamin Buchloh,Rosalind Krauss, 和Yves-Alain Bois合作)彙編的教科書 《1900年以來的藝術》(2004)奠定藝術史課程的基調。他自己的論文涵蓋的範圍從重要的的《新解:藝術、奇觀、文化政策》 Recodings: Art, Spectacle, Cultural Politics (1985);到對近期藝術的反省:《艱難的新時代:藝術、批評、緊急事件》Bad New Days: Art, Criticism, Emergency (2015)。

作為佛斯特在國家藝術館梅隆講座的先導,我和他談到較大的智識討論範圍,包括:為何當下的政治動亂導致他重新思考歐洲前衛藝術的價值;以及他從馬克思主義哲學家瓦爾特·班雅明(Walter Benjamin)和第三帝國法定的右翼理論家卡爾·施密特(Carl Schmitt)*3汲取的靈感。

2009年七月16日,巴西聖保羅的尚杜布菲(1901-1985)回顧展上,觀眾注視著畫作《擁擠》Affluence (1961)。

在你的演說中,談到特別的一群人物。你根據什麼樣的概念將他們兜在一塊兒?

這要回溯到我從班雅明讀到的謎語:「現代主義教導我們如何度過文明而活下來(survive civilization)。」他另外還有「積極的野蠻主義」這個非凡的觀念,同樣費解。他從來不真正解釋他的意思,但是他在第一次世界大戰後的一段期間確定了這觀念;當時他說,藝術家和建築師以及作家必須「從零開始、重新出發、自邇以行遠。」

一戰後出現許多不同的圖型配置(configuration),其中最突出的是回歸到重構(reconstructive)秩序的形式。但二戰後不可能這樣發展。反而是班雅明的洞見對二戰後的影響遠甚於一戰後。因此,我想提出一個看法:班雅明預料了他身後一兩個世代的形勢發展。

這想法真正的起步在於:班雅明所謂「積極的野蠻主義」,在第二次大戰之後,究竟何所指?這使得我進一步去探索原生(brut)和原生主義者(brutalist)、動物和非人的生物。在1950年代的藝術製品中,到處可以看到這些圖喻;這又讓我進而研究在這課題中提到的藝術家和作家,包括杜布菲、巴塔耶(Bataille)、尤恩、包洛奇和歐登伯格。

這就是整個構想的起源。不管怎樣,所有這些人物都提出了原生的美學。他們都想要——並需要——重新開始。

阿斯葛·尤恩,馴化的驕者 The Timid Proud One(1957)。WikiArt 提供。

你談到把他們當作另類的前衛。你寫道:「我所說的前衛既不在前,也不在後⋯⋯而是在內批判的」,並且「它並不假裝自己能與舊秩序完全一刀兩斷,或找到新的秩序;寧可說,它設法追尋既定秩序內早已存在的一些斷裂,進一步壓迫它們,甚至似乎激化它們。」如此臆斷這種另類藝術,有何益處?你試圖避開什麼或想引領我們離開什麼?

這一直是我長期以來的工作重心。某方面來說,這些演說是更大的、三部分計畫的一部分。其中一部分處理一戰和戰後的前衛藝術。艱難的新時代,則處理較近期的藝術;按年代來說,這是第三部分。

基本的觀念是:我們的常識認為前衛要不是僭越的,就是立法的。換句話說,它看到秩序就違反,或者,他看到秩序瓦解了就提出新的秩序。這些都是歷史的個殊狀況,但我認為它們影響了我們對歷史上前衛藝術的認知。

長久迄今,我覺得從特別觀點來看,這種常識似乎解釋不了什麼:20世紀大部分時間——尤其是在歷史上的前衛時代——大部份歐洲處於非常狀態。不管哪兒,到處可見法則遭延宕。所以我打算重新思考,在政治上、社會上和認識論上不確定性的環境中,前衛到底是什麼?在那環境中,並沒有可以違反或抵抗的秩序,也沒有可以重新發現的秩序——Hugo Ball *4在他日記中稱這情況為《蘇黎世達達》,當時他問道:「一旦看不出來有法則存在時,藝術家和作家接著要做什麼?」

那正是我全部構想的動力,而發表的這些演說只是其中的一部分而已。我認為這兒提出了一個觀點:前衛並不如我們設想的那麼浪漫,並非全有或全無(all-or-nothing)。而且它暗示了,象徵秩序並不如我們理解的那麼牢固。前衛運動總有方法設計出一種秩序並加以強固。但在我看來,這秩序總是斷裂不連貫的。這早已是政治理論上的陳腔濫調了,而我想從前衛藝術的歷史來予以印證。

我有興趣的是批判性的實踐(創作),其作用更為內在化,並相信這樣的實踐存在於秩序的另一邊;或者相信在秩序內運作以便施壓秩序,將裂縫轉化為新的空間。

愛德華多包洛奇,墨水池 Inkwells (1961)。圖像由國家藝術館提供。

你在陳述這構想時,提到了「超現實主義」和「構成主義」兩者提供了前衛實踐不同的典型圖樣,分別代表了「僭越的」和「立法的」。而你的構想是反對這種說法的。這是否因為,基本上你認為全然斷絕或破裂的說法代表了一種絕對主義,而你發現它逐漸轉變成為專制政治的思考形式?你反對的是否就是這一點?

完全正確。我是從上面論述的「盡頭」(end)開始發展;永遠有這個或那個的盡頭。每一樣東西都是一個斷絕,都是一個破裂。在很多方面,我認為一個渴求政治變革的理論帶有持續的後效作用。我個人就覺得,我喝了要命的混合飲料。

我並不認定那在歷史上是正確的。我也不確定論述的「盡頭」在目前適合我們。這個計畫,就像我大多數的計畫,是由對當下情況的認知而展開的。我喜歡做的——在此藝評家的工作與史學家和理論家的工作合而為一——是藉由對當代關懷的驅使,展開一項歷史研究計畫,採取新的方式思考過去,以便關聯到我們當下的實踐。

我讀過你有名的對現代原始主義的批評:《現代藝術的原始無意識》(《新解》)。其中你區分了原始主義和拼裝(bricolage)*5。前者以神話方式挪用了他者並凍結其意像;而你認為,後者提供了「跨文化交換」(intercultural exchange)的積極模式。你覺得那區分仍然有效嗎?它適用於你目前所做的計畫嗎?

我認為和目前的計畫有關聯。我認為同樣重要的是:不宜把這些藝術家看作過時的或「新-原始主義者」(neo-Primitivists)*6。固然,杜布菲對「兒童、他者、和非理性」——偉大的現代主義三重奏——十分感興趣,但投擲的方向不一樣。

南法普羅旺斯地區艾克斯的格拉內博物館(Granet museum)中,一位觀眾經過尚杜布菲的作品《城市連續體》Continuum de ville。照片由Gerard Julien/AFP/Getty Images提供。

我猜你的整體計畫多少涉及那個不一樣的方向。

杜布菲依舊想以一種方式,找到一個外部來加以耕耘。對他來說,這就是原生藝術真正的意義。因此這兒有強烈的原始主義面向。但是他也對他所謂的「平民」感興趣,他把平民想像為赤貧的法外之徒。我列舉的其他人物也有相同的興趣。

我的論點是這樣的:阿甘本(Giorgio Agamben)意謂的「赤裸生命 bare life」*7 ,而非原始生命,才是許多這類藝術家拼搏的所在。問題在於權力及其對象,而非文化和文化他者。我覺得這兒有重大的差異。

藝術家中,有一整串阿凡達(下凡的人獸)與現代派相關,但彼此又有差異。如果有些現代派覺得動物是重要的,那麼生靈或非人的生靈,其形象就是我感興趣的;如果很多現代主派覺得工程師是藝術家的模範,這是因為拼裝的關係。所以你說對了,在這研究計畫中拼裝是重要的觀念。雖然它如今是很普遍的觀念,但我要回到它剛生發的一刻。

克勞德·李維史陀就是在我感興趣的時代提出了拼裝的觀念。他實際上在和杜布菲對話:原生藝術是拼裝的第一個實例。而李維史陀實際上區分了工程師和拼裝者的不同,在這一點上我會繼續深入。從兩方面來說,這一點在我的這項計畫中,無論在藝術和形式上都是重要的,因為所有我提到的藝術家都是從這既定前提著手出發的。

像波洛奇這樣的人會主張「原樣未改(as found)」。所以他們從刮畫(scratch,類似摩擦法Frottage和拓印)開始,而他們的刮畫是從廢棄的剩餘物(leftovers)開始。因此,容許我將拼裝及其既定的的觀念,移離現成物和拼貼所使用的,非常初階而實體的情況。於是也由於拼裝,藝術作品有了重行組構的驅動力(reconstructive impulse),這一點吸引了我。

例如,「摧毀,照亮」(annihilate; illuminate.)是歐登伯格偉大的警句之一。這兩者永遠是同時發生或先後相續的。使我深感興趣的這些藝術家,仍然具有這種非常強烈的破壞驅力,但同時也存在著重建的迫力。他們要重新開始。

克拉斯·歐登伯格,《繪畫和雕塑中的新媒材-新形式》(1960)。國家藝術館提供圖片。

成雙成對的觀念詞是有趣的。這提醒了我精神分析上的觀念:情感沒有所謂的好壞,重要的是看情感怎麼形成。譬如,我們認為快樂是正面的,但如果它只是心滿意足,就會讓你處在不好的狀況。而悲傷變成抑鬱是不好的,但若是哀傷則是正面的——這時它成為淨化的過程,協助度過真正打擊你的事。你覺得你的對語是代表一種形式上的差別,或者是與這些比喻如何運作或融合成為實例有關?

我們看歐登伯格說的話,很顯然這種對比的思考方式是非常、非常重要的。所有我提到的藝術家們,他們覺得能透過對比來創作乃是真正需面對的問題,而且與政治和歷史都有關係。那真正是辯證的問題。那反映了一種認知:歷史已經成了沙灘上的泡沫,而政治亦然。

其中有些人的確想以辯證來思考,但力不從心。有的則努力對辯證思考進行富創意的重新詮釋。我是指,像尤恩想出了完全瘋狂的「三重跳躍抽搐」的觀念(triolectics)。我認為這是一種跡象或徵候,說明他們都覺得在歷史上卡住了,意識型態已經崩解並焚毀。他們不得不重新開始。而他們只是不太確定如何完成。

有人嘗試重新活用辯證法。有人的確是相當符合「後-辯證法」的。而我覺得這群人物當中,有些人具有強烈的原解構(proto-deconstructive)特點。但是他們全都深陷歷史困境而感到實際上卡住了。杜布菲一再使用這個詞:「卡住」(stuck)。由於這狀況也與目前相關,所以這些藝術家真的引起我興趣。

杜布菲和他的火山熔岩雕塑之一,名為《女士我命令》Madame j’ordonne (1954),1955年三月29日。圖片提供Harry Todd/Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images。

我回頭閱讀你正引用的,華特·班雅明寫的精彩文章《經驗與貧乏》。他分析每一件東西,從玻璃建築到米老鼠,所用的方法多少類似於他有名的論文《機械複製時代的藝術品》。其中他的論點是這樣的:這些現象代表了新的群體感性,他將其指向某種新流行的、可能是社會主義的主題。你是否將《原生美學》聯繫到那個主題?還是,二戰後的這段時期使之失效並妥協了的希望,是你要談的?

你在班雅明談「藝術品」的論文中所了解到的——有一條途徑可以順著科技變化進入新秩序——就算他談論的當時,其意味是絕望的。

在《經驗與貧乏》中,他有一個紊亂的科技觀。一方面,它摧毀了人類。一戰之後,普遍意識到人類主體於慘烈的戰爭中遭到撕裂。

另一方面,班雅明仍然相信,透過米老鼠的造型角色,能夠將科技轉義(troped):人可以透過科技改造,而科技也可以透過人來改造。然而這恰恰不是二戰後所寄望的景象。這是我發現的另一個實在的更改。

還有一面,政治上的差異;再度顯得有點絕望:班雅明提出「積極的野蠻主義」(positive barbarism)以取代缺乏活力的布爾喬亞(資產階級)文化。就他來說,這是稀鬆平常的改變。但是,他希望看到社會主義的秩序配置在現代主義中實現。在現代主義認識論中,這股趨勢十分強烈。藝術史家克拉克(T.J. Clark)也主張將兩者連結在一起。

我不太相信這樣的連結會永遠安全無虞,實際上在二戰後它完全破滅。這倒不是說我所提及的人物不屬於左翼的。我是說,杜布菲的特質不確定,而某種程度上巴塔耶也一樣;至於其他人當然都是左翼的。問題在於,到底是什麼可以代表無產階級文化或社會主義文化,這並不全然清楚。

當班雅明談到野蠻主義時,他用了一個不尋常的德國字。通常,文明的相反是「野蠻Barbarei」(德文)。但是他用的是「Barbarentum」,這可以翻譯成「barbarianhood」(野蠻性?)*8。因此,他想像「積極的野蠻」一詞中具有集體性。其中也有我所提及的藝術家們做為的方式,然而並沒有一絲無產階級作為歷史主體的端倪。所以形勢更加絕望。

杜布菲實際上比較接近馬克思所謂的,缺乏革命意識的無產階級這個概念。這是因為他的「平民」概念,非常像馬克思定義的缺乏革命意識的無產階級:拒絕一切階級。這也是為何杜布菲在政治上那麼不確定的原因,因為馬克思所謂的缺乏革命意識的無產階級,對任何事物都保持一樣的反應。

尤恩也以他的方式想像 “Barbarentum”。他致力於共同創作。他和各式各樣的人共同製作壁畫、陶瓷品並出版刊物,而把這些合作夥伴視為未來共同生活的象徵。

包洛奇則以自己的方式追求大眾文化的原型,試圖另闢蹊徑探尋集體性的比喻,找回一種屬於藝術原型或藝術符號(iconic)的觀念。

所以,雖然他們覺得自己在政治上卡住,並在歷史上處於停滯的情況,他們仍然設法想像一種文化,和一種可能的集體性。只不過所有條件使得這樣的努力困難重重。

克拉斯·歐登伯格,切蛋糕的叉子 作品1:1966年倫敦皮卡迪利圓環巨型紀念碑的提案。收藏:華盛頓國家藝術館, 董事自由基金會(Director’s Discretionary Fund)。圖片由國家藝術館提供。

我想請教你對戰後時期的看法。因為最近一直存在對於「戰後」含義一種認真的重新思考;譬如去年在德國慕尼黑的〈藝術之家〉有一檔展覽:《戰後:太平洋和大西洋間的藝術》,試圖從全球(global)和更開闊的角度來看這個時期,挑戰原來的觀念:認為當時只有發生在歐洲和美國事情的才是引人注目的。你認為你對歐美戰後時期的檢視合乎這大格局的觀點嗎?

近來對1950年代戰後湧起了一股興趣,而藝術之家的展覽實際上檢視的是1960年代。大體來說,這是由於我這一代的藝術史評論家分為兩種主要類型:前衛/新前衛 和 現代主義/後現代主義。其結果是,史學家多在涉及1950年代時,多少會產生盲點。新前衛的體系主要聚焦在前衛手法的復回,時間從50年代晚期穿越60年代一直進入70年代。而後現代體系實際聚焦的是70年代、80年代、並進入到90年代。

所以,這導致上世紀真正的斷裂時期(譯:大約指始於60年代延續到70年代暨80年代)長久未受研究分析。部分也因為研究現代主義繪畫時,這斷裂時期過於重大而令人卻步。而當初的缺席,正是促使評論家和學者暨策展人紛紛回顧這時期的原因之一。

同時,我要說:從全球角度來審視那段藝術史的需求,每一方面都和目前的迫切情況息息相關。像歐古力·恩維索 Okwui [Enwezor] *9 這樣的人,已經在歷史的範疇探討全球性的迫切問題。而我認為這是極端重要的工作——同時也是針對戰前時期(指二戰前)的重要工作,固然由於那時是國際間的而非全球性的事件,因而顯得更困難一點。相較於這個戰後研究的全球框架,我的計畫看來像似反其道而行。

〈藝術之家〉「戰後:太平洋和大西洋間的藝術,1945–1965」的展場佈置。圖片由藝術之家提供。

我可以想像你因此而受到批評,像是:我們又回到了白人歷史觀。

確乎如此。因此我深感抱歉,但也不自我辯護。我的確認為我所提及的這些藝術家,他們對於殖民主義和男性至上主義中所顯示的野蠻粗俗,並沒有足夠的警覺。固然,尤恩關心阿爾及利亞的戰鬥,而歐登伯格關心越戰,是兩個範例。但他們並未顯示非常堅定的態度。而我所提到的某些作品或文本,其中對女性的厭惡的確對當代觀眾造成欣賞障礙。

那個時期完全專注於馬克·格雷夫(Mark Greif)*10 所謂「人類危機」的話題。他們念茲在茲的是人道主義的徹底失敗,以及如何補救回來,因此的確著重在這方面的人性。但也導致他們漠視了差異和多樣性。

但是,這兒的確有方法論上的兩難困境,同時也是政治上的難題:我們如何處理我們研究課題上所形成困難的部分?如何既不根據過時的標準來論斷他們,也不輕易使用歷史相對主義來開脫他們,說:「既然大家全是蠢蛋,那為何獨獨指控他們是一窩蠢蛋」?

再次,我沒有一點辯解的意思。我對這些藝術家充滿好奇心。我的好奇,有一部分在於他們的複雜性和問題性;其中有的眾人皆知,但我注意的面向不是這麼為人所知的。我探究的巴塔耶不是超現實主義的巴塔耶,而是研究洞穴繪畫的巴塔耶。我探究的尤恩不是情境主義者(Situationists)的尤恩,而是眼鏡蛇CoBrA 的尤恩。所以,我的研究計畫不是根據簡明的標準。

我預料會有批評的聲浪,我會說:這些是問題人物,但這正是他們吸引我的原因之一。

2016年十二月15日在法國蒙特涅克村,人們參觀拉斯科洞窟壁畫(Lascaux cave)的新複製品 。拉斯科洞窟壁畫是巴塔耶熱衷的主題。照片由 Mehdi Fedouach/AFP/Getty Images 提供。

鑑於你回頭闡明過時的標準,以及你描述的一些關聯,我讀了《艱難的新時代》,其中你用了類似於藝術內部「內在批判性的」張力(strain)這樣的語言來看待最近的時期。你在書裡由術語中抽選一群文字雲**11 用以形容‘後—89年代’的藝術,而我猜想經由「賤斥abject」和「不穩定性precarity」可以看到與你這些演說中所處理的素材之間的關聯。你怎麼完成這樣的銜接?

我覺得就是其間的關聯性。再強調一次,長久迄今我們一直生活在間歇性的危急狀況中。不只是布希時代,還包括歐巴馬時期,而川普只不過做得更為厚顏無恥。這就是當代的迫切情況使我著手進行這計畫。

我自認整個計畫暗示了目前我們需要開發「積極的野蠻主義」。能夠這麼明確做的藝術家深深吸引著我,譬如像Isa Genzken 和 Thomas Hirschhorn 這樣的藝術家。

由於知識份子轉向 卡爾·施密特(Carl Schmitt),強調特殊情況下的政治、危急情況下的政治,因此一般的政治理論顯得力不從心了。但我並不認為我們真正在文化層面進行了這種 施密特式的(Schmidtian)的轉向。但它的確開啟了我思考的新途徑。

對於思想家如德希達阿甘本或甚至尚塔爾·墨菲(Chantal Mouffe)*12 來說,施密特式的轉向使得他們在政治理論上更為直接探索危急的狀況;而對我來說,整個構想計畫是以施密特思想對抗施密特。我的意思是,斯密特然顯然是右翼人士,而我依然從左翼來思考;我們需要從歷史、政治、社會–經濟的角度來思考我們情況的極端性,並發現一個符合於它的美學——而非一個補償性(compensatory) 的美學。

當我全力關注相關連的美學時,發現在某種方式下的美學補償性:譬如你喪失了某地的社會歸屬,但可以在藝術的飛地(enclaves)*13重新尋獲。我要做的卻相反,設法看看是否有辦法想出一種批判的實踐,直接、客觀而嚴格地——亦即,野蠻地——面對當代情況;一如班雅明認為現代藝術家、現代建築師、和現代作家所完成的。

2011年一月2日所攝 Thomas Hirschhorn https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hirschhorn 在第54屆威尼斯雙年展的一件裝置作品。照片提供Filippo Monteforte/AFP/Getty Images。

「野蠻」這個術語有點危險,對嗎?它具有某種密碼性。我記得在佔領華爾街時期,馬上評論中有人辯說「佔領行動」和歷史上發生的人民佔領不是同一碼子事,在紐約的人民試圖宣稱他們擁有空間的權利。

沒錯,但是我認為像你我這樣的人會這麼做:我們為術語而奮鬥,我們試圖用比喻形容、給予重新評價。我認為,如果人們因為一個術語的失誤而被論定缺失,這樣的作為不盡妥當——因為,對啊,在紐約和加薩的「佔領」意義不一樣,但是它們可能是相關聯的。整體重點就是依據這些進行握兩執中的調節。好的批評便是如此。

我認為班雅明十分清楚「野蠻主義」作為比喻的震撼性。他在有關哲學史的論文中再度使用,最有名的是「每一件文明的文獻就是野蠻的文獻」。所以這顛覆性是早已存在的事實。

某方面來說,這也是我以「粗野美學」(brutal aesthetics)之名來進行我的研究計畫的原因。如果這個詞無效或反失原意,我樂於放棄它。不過,我確實認為重新評估術語事關緊要。這也是我在這計畫中要處理的一部分。

這個美學或反美學是危險的,我在探討雨果·鮑爾 Hugo Ball 時指出了這一點。我也在伊薩·根史肯Isa Genzken*14 這樣的藝術家作品看出,我們面對其中時間(代)的混亂,甚至達到Ball所說的自我崩解的程度。曝顯野蠻主義,不但在文化地位而且在主體支配上,都包含了真正的危險、真正的冒險。因此在這情況下,文化的地位和對主體的支配很難維持不墜。

「伊薩·根史肯——讓你自己美麗!」特展中伊薩·根史肯所做的《娜芙蒂蒂》 ,2016年四月8日於柏林馬丁葛羅皮亞斯展覽館(Martin Gropius Bau)。照片提供 Christian Marquardt/Getty Images。

你談到「粗野美學」,認為反映了對於「人文主義傳統阻擋不了世界大戰和法西斯反動」的歷史認知。我想,我一直懷疑你是否嘗試在研究計畫中,追索另類藝術的歷史傳承,而發現它並未鏡射反映當時的不滿。當後現代主義和解放運動結合時,就造成這樣的關鍵時刻。但是,那絕對吻合你所談到的高漲的危急意識:極端的右翼橫掃全世界。而某些後現代修辭中,對真相和科學去中心化的敘事方式,已經被全球的溫和懷疑論者和白人種族主義者奉為佳臬。

所以,你試圖追索過去的批評系譜這件事,有多大範圍是為了檢測現在?

這個切入點相當中肯。我個人深為理解這研究計畫。我的思想形塑受到1960年代反人道主義思潮的影響——包括對再現(representaion)的批判、對起源(origins)的批判。於是我深受戰後時期及這些藝術家所吸引,因為他們實際進行這樣的批判。某部分,我想要思考誰在反對像阿圖塞、拉康、傅科、德希達和德勒茲這樣的人物。

因為我所提及的藝術家,他們真正感興趣的是重新開始。他們熱衷於有效的再現方式。面對人道主義慘敗的所有感受,他們正是以人——不過是個改變了性質的人——之名義進行創作。他們想要探討以後的人會是(或〔從現在來看〕曾是)什麼;他們並不想放棄人道主義。他們只是想創造一個能足以面對人類毀滅的人道主義。

其實這是不可能的計畫。而這些藝術家所以引起我的興趣,在於他們提供了不可能的觀念和極限的概念,如「原生」(the brut)。怎麼可能有藝術之外的藝術呢?或者文化之外的文化呢?或者如巴塔耶的觀念,能以某種方式再度在洞穴中發現神聖。這些都是不可能的計畫。

我認為他們提到了尤恩所說的——人道主義的意識是不人道的,但對人道主義相符的追求則非不人道的。在我看來,這觀點對我們當代同樣重要。

_______________

譯註:(譯註資料皆網路網路上搜尋後直接下載或翻譯的)

1. ‘I Drank the Apocalyptic Kool-Aid’

kool-aid即溶粉末飲料,有各種水果口味,以粉末加水而成。Kool-Aid現為美國Kraft Food公司擁有的品牌,1921年Edwin Perkins為了削減運輸成本,將他製作的濃縮果汁裡的水分去除,只剩粉末,他將粉末命名為Kool-Aid。而現在在美國大家也常常不分品牌地將即溶粉末飲料稱為kool-aid。

Drinking the Kool-Aid 又指一個人盲目地聽信別人的話。1978年Jim Jones,一個人民聖殿教的領袖,慫恿瓊斯鎮上的教徒們喝下摻有毒藥的Kool-Aid,集體革命自殺,共有900多人自殺身亡。Don’t drink the Kool-Aid! 別盲目地聽從別人!

(摘錄自:http://blog.cw.com.tw/blog/profile/260/article/1869)

另參考維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_the_Kool-Aid

Apocalyptic 具有啟示、天啟、預示重大災變等意義,同時根據上述聖殿教事件,有含有致命之意。故佛斯特此處用的是雙關語。

稱混合飲料,又說明了他理論的根據不是單一來源。

2. 法文Art brut之英文譯為raw art,中譯「原生藝術 」,由法國藝術家杜布菲發明用來形容如塗鴉、素樸藝術(naïve art)等美術學院傳統之外的創作。

3.卡爾·施密特(Carl Schmitt)1888年7月11日-1985年4月7日)是德國著名法學家和政治思想家。詳見維基百科。

4. 雨果·鮑爾(1886-1927),德國作家、詩人,1916年於蘇黎世創立歐洲達達主義運動的重要創始人之一,他是開發聲音詩的先驅。

詳見維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball

5. 拼裝(bricolage)此概念最初是由社會人類學家克洛德·列維-史特勞斯(Claude Lévi-Strauss)在1962年所出版的著作《野性的思維》中所提出。他認為修補匠和原始人類解決問題的方法類似:修補匠喜歡凡事自己動手做,並且會運用手邊現有的工具和材料來完成工作;而當原始人類面對未曾遇過的問題時,並不會想出新的概念來解決,而是會重新組合並修改現有的方法,以適應這些新的狀況。研究其他學科的思想家與作家也會借用拼裝的概念,討論創意藝術家、教師以及其他人士是如何修改現存的想法、材料和做法,並再加以運用,以應付新的狀況。借用此概念的學科包括教育、藝術理論、法律,以及經濟學。(摘錄自:https://zh.wikipedia.org/wiki/拼裝)

6.新原始主義是俄國的藝術運動。名稱來自亞歷山大·舍甫琴科Aleksandr Shevchenko 寫的31頁小冊子《新原始主義》(1931)。冊子中舍甫琴科提出了一種新形式的現代繪畫,將塞尚、立體主義和未來主義的要素融合了俄羅斯民俗藝術的傳統和母題,尤其是俄國的聖像 (russian icon) 和盧布克版畫(lubok)。

7. 關於赤裸生命請參閱下文:https://zhuanlan.zhihu.com/p/24536303

簡言之,赤裸生命指稱一種只考慮純粹生物現實的生命概念,而屏除了生命可以發展潛能和可能性的生存方式。

8. 對於 barbarentum 一詞如何翻譯,譯者全無頭緒。英譯譯為 barbarianhood。根據字典查詢,-hood作為字尾可以構成名詞,指涉一種狀況或品質;或一個集合或團體。相關的例子如下:

priesthood 牧師身份

childhood/manhood 童年、兒童期/成人期、男子氣概

nationhood 國家地位(國家獨立)

透過網路請教遠居德國的臉友Hui Zou,他說:

「现在德文已经很少用barbarentum了,大多用的是Barbarei。在当年希腊悲剧作家希罗多德的用字里,barbarentum 指的是非希腊人的外国文化,也就是希腊人以外的外国人和文化风俗习惯甚至血统都被希腊人整体视为野蛮。所以整体翻译客气点应该翻译成野蛮文明,不客气的话那就是野蛮的血统人种和风俗习惯。」

我覺得野蠻文明是不錯的選擇,正好作為現代文明的對比。

暫時採此翻譯,歡迎高手指正。

9. 歐古力·恩維索 Okwui Enwezor,1963年生,奈及利亞策展人、藝評家、作家、詩人兼教育家,專精藝術史。

詳見維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Okwui_Enwezor

10. 馬克·格雷夫(Mark Greif):1975年生,美國作家、教育家和文化批評家。

詳見維基百科: https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Greif

11. Word cloud 文字雲:

標籤雲或文字雲是關鍵詞的視覺化描述,用於匯總用戶生成的標籤或一個網站的文字內容。標籤一般是獨立的詞彙,常常按字母順序排列,其重要程度又能通過改變字體大小或顏色來表現[1],所以標籤雲可以靈活地依照字序或熱門程度來檢索一個標籤。 大多數標籤本身就是超級連結,直接指向與標籤相聯的一系列條目。(摘自維基百科)

圖例:

12. 尚塔爾·墨菲(Chantal Mouffe),1943年生,比利時政治哲學家、後馬克思主義的代表人物。詳見維基百科:https://zh.wikipedia.org/wiki/尚塔尔·墨菲

13. 飛地(enclaves)是一種人文地理概念,意指在某個地理區劃境內有一塊隸屬於他地的區域。詳見維基百科。

14. 伊薩·根史肯Isa Genzken,1948年生,德國當代藝術家。

詳見維基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Isa_Genzken

上一篇:電影《士兵之舞》