殞落的巨星——追憶福特萬格勒 / 埃米爾·普里托呂斯 撰文

福特萬格勒 與 普里托呂斯(年代不詳,推測應為1950年代)

前言:

埃米爾·普里托呂斯,1883年出生於德國美茵茲(Mainz)。為20世紀上半葉最重要的舞台設計師之一。他先在基森(Gießen)完成法律和藝術史的學習。1909年與保羅·倫納(Paul Renner)創辦圖畫和圖書職業學院。1928年成為慕尼黑美術學院的教授。1953年到1968年間,出任慕尼黑的巴伐利亞美術學院院長。1973年逝於慕尼黑。 (http://www.kettererkunst.com/bio/emil-preetorius-1883.php)

當初會看上這篇,完全因為開頭作者引用的詩句吸引了我。再讀下去,則是字裡行間瀰漫的友情感動了我。通過這篇懷念文,我們對福老的了解彷彿又近了一層,雖然作者談的方式看似抽象,卻讓福老的內在世界更為立體⋯⋯

一位舞台設計師跟福老建立的友誼,令人好奇⋯⋯

________________

殞落的巨星——追憶福特萬格勒 / 埃米爾·普里托呂斯 撰文

1954年十二月一日,報紙刊出福特萬格勒熟悉而令人動容的照片,並昭告世人他突然過世的痛心消息,這時我們不禁想起霍夫曼史塔(Hofmannsthal)的詩:

他突然消失,像一道光

我們全都面色蒼白

彷彿閃光的留痕

(He went out suddenly, like a light.

We all bore, as if from lightning,

The reflection of pallor in our face.)

那時,每一個人都深深憂懼這殞失所含的特殊意義:無論我們視福特萬格勒為音樂的作者、詮釋者,或只是視為精神的象徵,都知道某種獨一無二的東西隨他一起遠離我們。這引發令人不安的疑慮:我們深陷於無止境的機械進程中,如此瘋狂的、自我懷疑並迅速自我否定的存在狀態,是否還能夠創造並維持如他一般的偉大人格?以及,如他一般具備無限的天賦、熱心的奉獻和源自心靈的藝術強度?

自從我和福特萬格勒認識迄今,已經超過廿七個年頭了。當時,我們在柏林市立歌劇院準備製作一齣打破一成不變風格的《羅恩格林》,展現全新的華格納作品。此後在柏林和拜魯特、薩茲堡和米蘭,我多次擔任他的舞台設計師。我記得非常清楚他以怎樣的衝勁、精確和專注來全心投入準備一件作品;他如何留意而不漏失任何一個細節;最重要的,他如何保障音樂給予舞台演出最終的指引。他從來不干涉我的創造領域;看來他相信我和我運用的工作素材、造型暨色彩等等,並不至於牴觸音樂的意義和精髓。偶爾針對舞台指導會有激烈而根本的歧見,然而總是可以迎刃化解。

他聘請我擔任舞台設計的,除了貝多芬、格魯克和莫札特的作品之外,尤其少不了華格納的音樂劇。他自認為特別受惠於華格納,事實上他的藝術生命和感受大都與華格納深切相關。福特萬格勒對這位偉大的魔術師欽佩不已,而程度隨反對和批評華格納的精神及其成就的聲浪而遞增。唯有謹記這一點才可能理解他在1953年尾從羅馬寫給我的信中所說的話:

「我剛剛透過廣播錄製了整套《指環》,終於了解到這件作品是身為人所能成就的最偉大壯舉之一。就算在清唱劇裏頭,這件作品也是無可匹敵的。」

後來在對談中,他賦予上述觀點出乎意外的解釋:只要我們把華格納的音樂和舞台表演分離,那就有可能真正首度完全掌握其音樂創作觀念的重大意義以及個殊性和豐富性——雖然福特萬格勒不得不坦承,這樣做可能違背了華格納音樂劇的基本理念。他舉了剛剛在拜魯特聽到最新演出的《湯豪瑟》為例,這件作品的精彩音樂成就唯有在他閉上眼睛時才能完整領受。

1954年夏天我在薩茲堡再度看到他,他在那兒指揮了《魔彈射手》。他談到決定完全放棄歌劇一事,並強調他的信念:歌劇作品的音樂越偉大,一旦它呈現在過於複雜和令人分心的舞台設計上,就越不能受到公正而充分的聆賞。他跟著連忙補充,所指的特別是理查·華格納的作品,會因舞台因素而使人像似第一次聆聽一樣地感到生疏。所以,他打算往後將所有華格納的作品局限於純粹的音樂會演出。他深信這將使華格納的音樂天賦呈現出全新的、令人驚奇而真正非凡的氣象;並讓所有的懷疑者和批評家因自慚形穢而緘默無語。

但我大可不必在此談論身為音樂家的福特萬格勒;真正的專家將擔此重任。我寧可談論身為朋友的這個人,以及多年來在他身邊相處的時光所留下的美好、豐足和溫馨的記憶。當初參與製作《羅恩格林》時,就奠定了我們緊密、充實而互信的友誼,這友誼從來不曾蒙上陰影也不會消耗殆盡,只可惜過於倉促地結束!

福特萬格勒的興趣十分廣泛,他的視野遠到最繁複的精神領域;而現代生活的諸多問題,他一一費心沈思並加以釐清。我們的談話生動而坦誠,絕不侷限於藝術,反而觸及各個領域,兼具嚴肅、俏皮和譏諷。每次行禮如儀的相互問候完畢,我們馬上興致勃勃地針對問題展開討論。像這樣的對話場合大多數都非比尋常,這是因為無緣休息而活力充沛的福特萬格勒,即使奔波在巡迴旅途上,都設法挪出時間和我見面;而我只要工作許可,總是隨時準備去見他。每一天、任何時候,我都可能會接到電話、電報、限時郵件或其他口信,不外乎以極為迫切和盼望的語氣要求馬上見面。於是我們往往在晚上很晚約見在機場候機室;或音樂會前、中場休息及音樂會後在餐車或旅館房間見面。我們盡情而活潑的對談場所,幾乎遍及歐洲每一個重要的城市。

在這類會面的談話中,我的夥伴顯示出驚人的大量閱讀能力,範圍涵蓋最新的重要出版。我們唯有指出,他天生而警覺不懈的價值感受力,乃是他在浩瀚的新出版中選書的指標,才能解答何以他能閱讀廣博並有源源不絕的努力成果。另外一件讓人極為印象深刻的,也就是「堅決地」——如今殊為少見——基於內在感受的價值,而不得不容許自己說:「是」或「不」。可是像福特萬格勒這樣優柔寡斷、個性融通又易受影響的人,有時候會反其道而行:當遇到他認為重要的人世問題或總體問題,而又必須明確表態時,他就會顯得完全心安理得地接受堅不可摧的、整體統合的強迫勸服力。經常,當我們討論的話題相當漫長而最終無法當下獲致結論時,就會藉著事後仔細而周詳的通信來解決問題。他論證的力度和思索的清澈性以及所根據的基本原則,往往讓人難以招架。這些談話絕然不同於一般文藝性或智識性的對話,它們具有某種純真的要素,某種未遭污染的習氣所產生的力量,使得我可以在他最大膽的主張中探測出些許真理來。

有不少關於福特萬格勒對於批評極為敏感的軼事——其來有自;無論何時、何地或內容如何,只要有反對他的批評,就算批評的性質和來源微不足道,都會導致他痛心難過。身為朋友們,有時頗費周章才能阻止他在公眾面前瑣細而憤怒的報復、辯解、反擊甚至辱罵。然而除了這類極端過敏的反應外,福特萬格勒基本上無異於一位明星——就該詞的通用意義來說——不失對應上該有的禮貌。他舉世的名聲到處環繞著他,使得不管在哪裡,只要崇拜者看到他高大的身形和惹人注目的腦袋,都隨之蜂擁而至,他以至高無上的態度淡然處之;一旦這現象露出社會俗套的壓力,就會造成他沈重的負擔。因為他整個生活方式、習慣和休閒愛好都是單純、自在,如孩童般率性又熱愛生命的。他的這種特質尤其顯著,如果我們和他一起處在空氣清新之處、或和他一起漫步、一起游泳、一起坐在草坪上、注視雲朵或者觀賞動植物,或其它諸如此類的事情等等。我們不可能寄望身邊會有更坦率、更悅人、更謙和而可靠的同伴了!

到了這時代——歷史上動盪的黃昏時刻、從舊到新的轉換時刻——產生各式各樣的問題和懷疑,比起其他事情更加引發福特萬格勒的責任感,使他深入思考並投入熱列的關注。因此我們最後的對話和通信討論的是,預計在1954年秋末在巴伐利亞藝術學院一場重要討論會中發表的演說,福特萬格勒是該藝術學院的會員。我們事前已經好多次商討了討論會的大部分細節。首先出場的是 Martin Buber,他開場介紹論壇的中心思想,闡釋的主題是「人與文化。」接著學院傳授的三種藝術,分別由柯克西卡(Oskar Kokoschka)、湯馬斯曼(Thomas Mann) 和福特萬格勒 三位身為近半個世紀藝術發展的偉大典範來闡述。

福特萬格勒還未完全釐清演說內容,但他提出一個觀點,認為其實需要處理兩個環環相扣的主題。第一,解決存在(existence)的基本問題。其方法是:藝術作為一種生物的功能,如果想要長久的話,必須考慮到人的創造本質;由於科技世界在我們周圍不斷地增強,我們必須謹記在心自己作為人的存在本質。如果容許現代科技世界決定我們該製作什麼樣的藝術,或阻止我們創作更多藝術,這只意味一件事:投降。許多這方面的趨向,他稱之為智識上的 ——尤其是德國的——弊病。他補充道,唯有不斷增長對人的理解,一如歌德所開端的觀念,才能拯救我們。

第二個主題,他試圖解釋目前的形勢:他認為由理性化、科技時代的壓力引發了通向混亂的開口,的確導致混亂無序直接滲入藝術和藝術的創造之中。因為這樣,阻礙了獲致有機的形式、有效的象徵、和富有意味的藝術產生之可能性。這兩個主題是密切相關的;問題在於,是否能在一場演說中同時處理這兩者。

這兒所勾勒出的福特萬格勒的大致構想,與更早在我談到歌德時他所提出的觀點一致。似乎他一向覺得歌德決定將人置於所有因素的中心並使之完備——也就是說,透過人、在人自身發現自然——其全部意涵還未被理解。他覺得我們被所謂的自然科學觀所迷惑,其實這種自然科學觀貶抑了人,也因此我們既不能公平對待自然,也無法公平對待自己。人們老生常談的「虔敬」,多少標誌了世界歷史由始迄今的特徵,如今卻因上述態度而變得根本不再可能。他提到,也是這個原因造成當代藝術的無能、無以言喻的苦惱、以及我們生命整體的極度缺乏自由。他相信歌德之所以熱切地轉向以人的角度來認知世界,是來自對於災難的預感;如今這災難落在我們身上。就此而言,他認為歌德比起海德格(Heidegger)、雅斯培(Jasper)或任何其他現代哲學家更為鮮活有力!

他好幾次提到,這場預計的演說不會討好很多人:其所表達的觀念很多人怯於表達,因為,一旦藝術家如實道出這樣的真理時,無異於鋸斷自己坐著的樹枝。然而,為了對抗藝術的生存和創造活動所面臨的威脅和漸增的紊亂,需要這一劑苦口良藥盡可能把真相清楚說明。他覺得這是非常重要而必須加以反省的問題:「反省」——是我們身處瘋狂並愈加機械的存在情境中應有的座右銘。他還沒決定這次演講的標題:〈音樂中的非理性〉,或〈混亂與形式〉,或只是〈一位音樂家的評論〉。當他完成文稿之後,依舊還未決定標題。

而他完稿後興高采烈地寫信給我,卻因種種不幸的複雜因素,我很慢才收到這封信。因此,由於擔心我意外的緘默,他寫了另一封信。信中當時令我心悸的話,迄今一直深深感動我。那是他去世前不到兩週,最後寫給我的話。

親愛的朋友:

我完全沒有接到你的回音,所以我猜想你覺得被冒犯了。懇求你務必不要這麼想。此刻我並不完全無恙;到現在為止我已經感冒了一段時間,因此不能在十九日抵達慕尼黑演講。我只希望能在指揮職位上待到十二月為止。

致上無數誠摯的祝福

你的摯友 威爾漢·福特萬格勒

他離開了指揮職位。一位無與倫比的、先鋒的、傑出的指揮家;少數被上帝揀選的、戴上創造者形貌的人;他途經這個世界,而世界錯過了這位(實際上)被命運撥弄的人物。他高聳的身軀——著迷般地輕柔——他顯然大氣的姿勢、他那熱情歌唱的心發出的蠱惑力,在不斷釋放和增強中,一次又一次地斷言偉大的藝術 其歷經黑暗、紊亂和野蠻卻堅不可摧的效力。

埃米爾·普里托呂斯

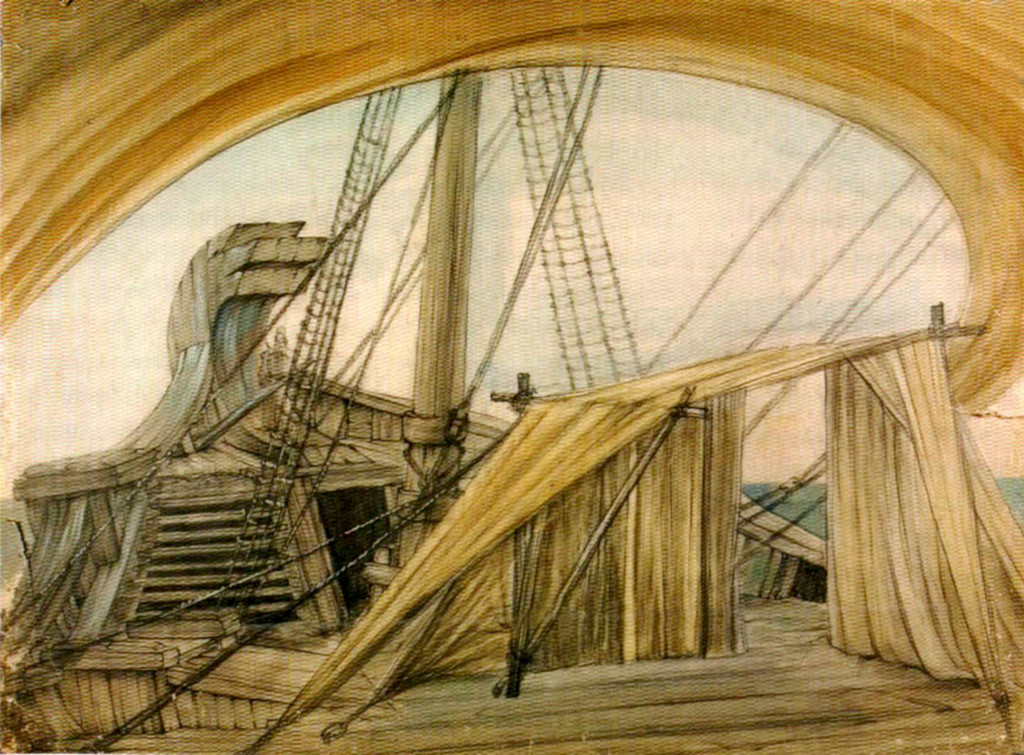

普里托呂斯的舞台設計稿,1938年《崔斯坦與依索德》第一幕

諸神的黃昏,1933年。

由後到前依序是:Winifred(華格納媳婦,負責拜魯特音樂會)、 Paul Eberhard(技術總監)、Emil Preetorius(舞台設計)、福特萬格勒、Heinz Tietjen(指揮兼音樂製作)

我們可以從普里托呂斯的手搭在福老的肩上看出他倆的交情。