『娃達計畫』(五)《獅子、愛、謊言》Lions Love(… and Lies)

《獅子、愛、謊言》Lions Love(… and Lies) 1969年 阿涅絲娃達作品

影片最後,導演阿涅絲娃達讓三位主要演員對著鏡頭自由抒發想法,女主角薇娃Viva忍不住嬌嗔道,她原本以為接演的這部電影是有完整劇本和對白的,結果還是得要自己即興發揮,而且她真的希望可以減少全裸演出,好好穿著衣服演戲。然後,像是要表達抗議般,她決定什麼話也不說,面對著鏡頭靜默一分鐘。薇娃言外之意,隱隱約約地在抱怨,那個老是剝光她衣服(當一個床上的女人)、不給她劇本就隨便她即興說話動作的創作者,就是安迪沃荷Andy Warhol,她可能以為這個法國來的女導演會給她個好角色,發掘出她表演的潛力,哪知道人家也只是想用她當做向安迪沃荷致敬的工具。有趣的是,她直視鏡頭的無聲抗議,也正好是安迪沃荷為演員試鏡時慣用的手法(面對攝影機啥也不做幾分鐘)。

和安迪沃荷的另一位銀幕繆思Joe Dallesandro一樣,薇娃能夠得到青睞的原因當然不是因為演技,甚至他們連是否可以算是演員都讓人感到可疑。安迪沃荷之所以想拍攝他們,除了因為他們有著古典好萊塢明星的美貌之外,或許最重要的是,他們也有種彷彿可以一眼看穿,似乎又朦朦朧朧、虛無飄渺的神秘性格與氣質,就和安迪沃荷自我塑造的形象一樣。安迪沃荷的魅力來自於深不可測的神秘感,而對我來說,那種神秘則是源自他那難以釐清梳理的怪異矛盾。

康寶濃湯與可口可樂這種隨處可見的商品搬到藝術殿堂的牆上,被當成了藝術作品;夢露與貓王這種傳奇巨星肖像被用絹印技術大量生產並抹上鮮豔色彩,反而成為平易近人的商品;車禍與電椅這種聳人聽聞的題材被不斷複製貼上,變得既衝擊又麻木;電影可以紀錄帝國大廈在夜裡的八個小時,也可以呈現一個普通男人五個小時的睡眠,他以一種蠻不在乎的任性態度去張揚膚淺、扁平、表象的魅力,讓其既平凡通俗,卻也創造出一種神奇的幻覺。

這便是本雅明Walter Benjamin所謂的機械複製時代的藝術品,失去了此時此地、獨一無二的靈暈,走向了普羅大眾的生活中,使得每個人都可以輕易地貼近、都可以跨過低門檻地持有。阿涅絲娃達運用電影,這種機械無所不在滲透進現實的形式,刻意向安迪沃荷致敬,一方面效法他以單純直覺的方式,去紀錄日常生活中非戲劇性的雜亂瑣碎,卻同時在其中找到一種怪誕的張力(正如同某個參與過安迪沃荷工廠派對的過來人形容:那兒有戲劇在上演,但卻又和你自己家中的情景別無二致);一方面也用了他喜愛的女演員薇娃,加上當時嬉皮文化代表音樂劇「毛髮」Hair的文字創作者Gerome Rogni和James Rado,合演這段虛虛實實的三人行戀情,創造出一種展覽式的商品,讓觀眾對於影片所描繪如實境秀的生活細部,產生奇特的遐想。

那樣的遐想或許正是安迪沃荷企圖招攬販賣給大眾的,一種成名被注視的幻覺。當莫內的睡蓮可以被翻印成絲巾的圖案隨人纏在頸上,當生活日用品可以毫無愧色地陳置在美術館展場中央,當名流的吃喝拉撒睡全被攝影機拍下來剪成電影,我們庸俗平凡的市井小民便可能被帶到一種距離感被打破的錯覺中,以為自己無聊的人生也有戲劇、以為自己也會被好奇地觀看、以為自己也能一步登台成為明星。阿涅絲娃達為她自己這部電影取了個有趣的片名,Lions Love,後來在美國又加了個壓頭韻的(...Lies),Lions獅子們是早期好萊塢明星的代稱,而Love愛在電影中則特別描述,「是眼睛張開所看見的夢境」,兩者合一便也暗指著,那些傳奇不朽的好萊塢明星,也是世間凡俗人們所盲目著迷而無法自拔的幻覺(就如謊言一般,顯現的是現實的相反面)。

娃達又巧妙地抓準時機點,運用了另一個安迪沃荷作品的重要元素:死亡,來強化這層名流的幻覺。死亡事件帶來強烈的心理震驚,一方面與名流明星所象徵的不朽,產生出正反兩面的矛盾(死亡Death與不朽Immortality看似對立,但死亡卻可能成就不朽),一方面也使得任何人都可以因此找到與名流明星之間的連結(死亡是平等的,而對於死亡每個人皆有自己的理解與評論),1968年的六月3日安迪沃荷自己就遭遇了一場幾乎致命的槍擊,徹底改變了他的創作生涯,而兩天後,加州民主黨的總統初選,政治明星羅伯甘迺迪RFK則被暗殺身亡,當時電視台馬拉松式反覆又反覆地播出相關畫面,更是以死亡極盡放大了名流生活的幻覺。

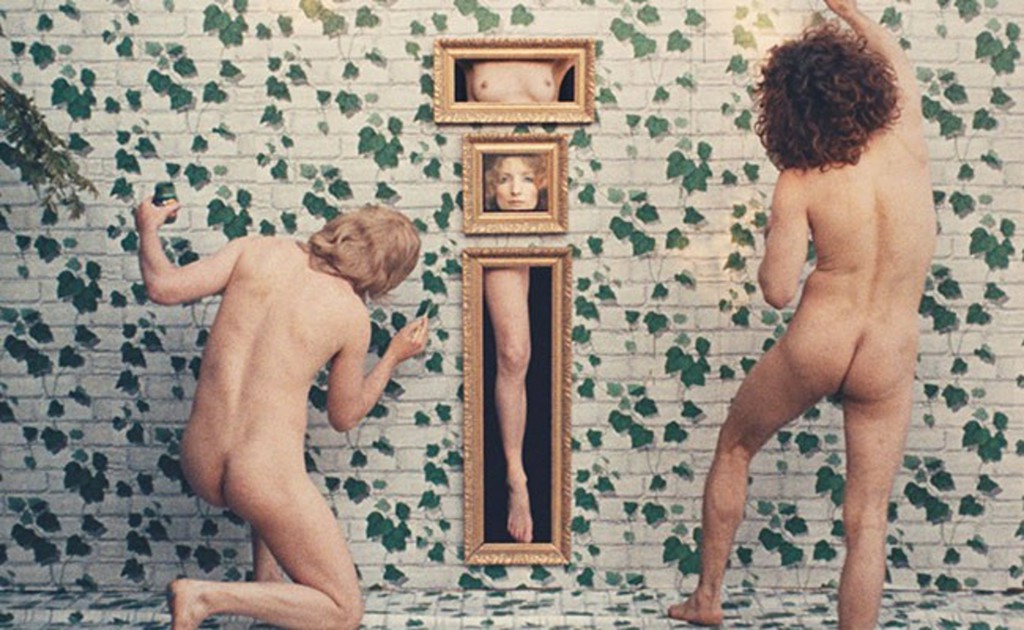

在《獅子、愛、謊言》電影裡,娃達還找來了紐約獨立製片女導演雪莉克拉克Shirley Clarke飾演自己,經歷一段到好萊塢逐夢最後幻滅的過程,並設計了她的自殺事件,與那兩場槍擊做為對比,展現出死亡當然也有著光鮮亮面與無聲暗面差別的兩樣處境。而這個有著娃達自我投射的女導演角色,也開啟電影的另一個面向,那是真正在幕後掌握著機械資源、可以操縱影像內容的片廠老闆與製片人,娃達帶著諷刺地用幾乎一樣的鏡位與構圖,先是呈現三個西裝筆挺的老男人,爭論著究竟是導演還是片廠擁有最後的剪輯權,接著畫面一下子跳到男女主角三人自在的裸體,面對著窗外洛城景緻吃飯,似乎正是要彰顯出所有美麗幻境的背面,必然也有著無趣沈重的現實。

娃達前後對稱地引用安迪沃荷的電影《鬍子》The Beard,改編自Michael McClure描述珍哈露Jean Harlow錯亂於真實自我與明星形象的劇作,顛狂失神、性感挑逗、叨叨絮絮,正如好萊塢電影所不斷擾動,每個觀眾的腦中幻覺,試圖跨越凡俗與神性Divinity之間的距離,誘使人在無謂瑣碎的庸碌監禁中,想像著化身為神的可能。於是她提出疑問,(電影)藝術應該是如實呈現現實或是扭曲美化現實?鏡頭前的那個演員裡面有多少是真實的自己,又有多少是創造的自己?女導演說,我有時候已經搞不清楚自己是在演一部電影,還是在導演一部電影?娃達毫不介意讓電影中的演員對著攝影機後的自己講話,也刻意讓自己看似不小心入鏡,甚至還不得已地走到鏡頭前演戲,就是意在破除觀眾眼前的幻覺。

假的樹、假的花、假的柱子、假的磚牆、假的人偶、假的攝影機、假的感情與居家生活、假的劇情片和紀錄片,雖擺明了是假的,但夾雜在真的花樹、真的牆柱、真的鏡頭與人物、真的時代與事件之中,也會漸漸讓清楚的邊線因彼此滲透而變得模糊。人無法直視著現實度過每日平凡重複的生活,總需要閉上眼睛尋求幻想的慰藉,小說家杜亞美Georges Duhamel曾偏執地認為電影是「一種不需要集中精神、不需要任何才智的景觀,不能在人心中投下任何光芒,不能喚起任何希望,唯能挑起一個荒唐可笑的念頭:有朝一日在洛杉磯成為一個『明星』。」(本雅明在他的「機械複製時代的藝術作品」文章中引用)雖然到了現在,應該已經很少人會認同這樣一個舊世代老人的想法,但電影藝術製造幻覺,強勢引導著觀眾將自己投射進明星夢想的功能,卻是始終不變。因為這樣的幻覺是永遠被需要的,就像是在1967年(電影拍攝前一年)達到巔峰的嬉皮運動裡,愛與和平與迷幻藥,也像是卡普拉1937的電影《西藏桃源》Lost Horizon裡,藏身世界邊緣的香格里拉。

阿涅絲娃達藉由這樣一部難以定義的作品,借用了安迪沃荷的意念,思索每個人都想要佔據世人目光至少15分鐘的名流幻覺,卻也在攪動這好萊塢之夢的漩渦同時,清醒地去探觸那個幻想所根源與奠基的現實,包括創作者所必須面對的資本主義現實、參與大眾(觀影者)所試圖逃離的平庸無聊現實,還有電影中可以/應該涵納多少比例的現實。娃達在1968這個風起雲湧的年份(一月布拉格之春、四月金恩博士遭暗殺、法國五月風暴)看似無風無雨的好萊塢,刻意激起電影裡可能產生的顛覆震盪,就是要在裂隙中,找尋幻夢與現實之間或許可以被揭露的迷離重疊。

走走看看~http://avsex8av.com